喧嘩上等! 自分が表現したいことが何なのかもわからず自分を追い詰め、そしてピアノと出会う~迸るエネルギー、ピアノ弾き必読!

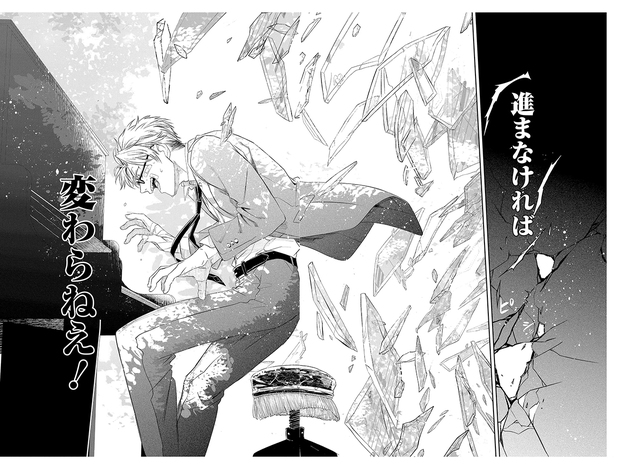

さまざまな角度から描かれた、さまざまなピアニストたちの物語。ピアノをめぐる人間模様を描いた作品は数限りない。黒と白の鍵盤から無限の色彩を放つピアノのドラマは、多くの人の心をとらえて離さない。今までに創られてきたピアノ・ストーリーの中でも異色なキャラクターの一人がこの作品の主人公、大河寅雄。冒頭のページには寅雄が傷だらけになりながら、渾身の力を振りしぼってピアノを弾く画が力強く描かれているが、しばらくピアノのピの字も出てこないままストーリーが運ばれていく。卑劣な悪事に出会えばすぐに怒りが爆発し、寅雄は血をみるような暴力を引き受けてしまう。喧嘩上等。彼にとっては傷つけることも傷つけられることも同じなのだろう。自分が大怪我をしたり、逆に罪をなすりつけられたりしている不器用な若者だ。周囲は寅雄に不良のレッテルを貼るだけで、簡単に物事を片付ける。追い詰めながら寅雄は自分に問う。「自分がわからない。間違っているのか」。その結果「自分をわかってもらえなくていい。俺の声なんて届かない」と諦めの境地に追い込まれていく。社会ってそんなものだ。都合の悪いものはとことん排除する。その結果、はみ出したものは自暴自棄になり、自分を傷つけ続けていくしかない。強い意思や信念を貫こうとする人間を、世間は面倒と思うものだ。

音楽と寅雄の接点に話を戻そう。

何かが起こっていると嗅ぎ分けるのは、目だけではない。むしろ、目よりも耳の方が大きな役割を果たす。足音、声、息遣い、あらゆるものを寅雄の耳はキャッチする。寅雄の耳は武器だ。悪人たちの残忍な行為に敏感なのは、寅雄の耳の良さをはっきりと証明する何よりの証拠だ。しかし残念ながら彼の耳の良さが、これでもかとネガティブに働いている状態が続く。寅雄の心の中の燃えさかるマグマは今にも爆発しそうだけれど、噴火口がない。情熱とエネルギーを傾ける場所はどこにあるのか、彼には全くわからない。そんな彼の鋭敏な耳が、ずっと遠くに響く「あいつ」のピアノの音を聴きだす。誰が弾いているのか、すぐに分かることは想像に難くない。防音されている部屋からは、絶対に音が漏れることはないのに。「『あいつ』の情熱的で強い音、だけど繊細でとても優しい」。壁から伝わってくるのは、怒りの激しさでなく、音楽への灼熱のような情熱。「あいつ」の防音室に入ると耳がつまった感じがするのも、寅雄の耳の反応がすこぶる敏感であることを意味する。流れるような感情を持ったピアノの音に引き込まれていく寅雄。ここで初めて寅雄は「この人の音が好きだ」と愛のある言葉を放つのがとても印象に残る。「あいつ」――ピアニスト月島治郎の心を自由自在に表現できるピアノに一瞬で強く惹かれた寅雄に、それまでの一切与えられることのなかった肯定の言葉が月島から溢れた。ここまでのストーリーで、ピアノを高校生から始めるなんて無理で無茶なことだ、とピアノ弾きたちは彼をあざ笑うだろう。俗にピアノ弾きの人間のお尻には、茶色いあざができている。座りだこというものだ。幼い頃から、じっと椅子に座り何時間でも永遠に反復練習を厭わないピアノ弾きという人種。強い「どM」と「どS」が共存出来なければ、そんなことは無理だろう。あれ、寅雄には「どM」と「どS」が共存しているではないか。

喧嘩っ早い寅雄の衝動は音楽への情熱に変わり、気づきの深さは音楽への思索を深めることに役立つだろう。なにより異常なほどの耳の特別な良さが、寅雄のピアニストへの道を照らしていくはず。

昔、国民的ピアニスト、そして素晴らしい作家であった今は亡き中村紘子さんが著した「ピアニストという蛮族がいる」という本を夢中で読んだ記憶がある。最高の名著、ピアニストは蛮族……。蛮族とは野蛮人、そして未開の人であることを意味する。野蛮で未開の人物と言ったらこの主人公の大河寅雄に匹敵するキャラクターはいないであろう。生粋の蛮族ピアノ弾きが誕生。物語は大きく展開していく。事故現場からコンサートホールまで走り、息も上がったまま、寅雄はラヴェルの“亡き王女のパヴァーヌ”を弾く。“亡き王女のパヴァーヌ”はラヴェルの作品の美しさが、少ない音にぎっしりと詰まっている、ガラスの繊細さを持つ曲だ。小手先のテクニックはあまり役に立たない。ただ耳を頼りにしてラヴェルの音楽のなかに踏み込んでいくしかない。この曲のテンポはゆっくりしているが、その遅さがとても厄介なのである。ピアノが難しいのは大きい音を弾く、速いパッセージを正確に弾くことだけではない。ピアニッシモをコンサートホールの一番後ろの聴き手の心まで共鳴させることが出来るのが、本当の名手である。

おそらく、寅雄は雨音が静かにしたたるようにこの曲を弾いたのではないだろうか。聴き手の琴線に触れた感動が大雨のように寅雄を包んでいた。