ポーティスヘッドのデビューアルバムにしてポップミュージック史にその名を刻む孤高の名盤『Dummy』。本作がリリースされたのは1994年8月22日で、発表からちょうど30年が経った。〈トリップホップ〉というジャンルを象徴するこのアルバムの真価とは? そして後世への影響は? ライターの黒田隆憲が解き明かす。 *Mikiki編集部

2024年のフジロックで果たされたベス・ギボンズ初来日

今年のフジロックにおける個人的な最大のトピックは、ポーティスヘッドのボーカリストであるベス・ギボンズが遂に初来日を果たしたことだ。5月にリリースされた、ソロ名義でのアルバム『Lives Outgrown』を携えてのパフォーマンス。しかしその場にいたオーディエンスがひときわ熱狂したのは、ポーティスヘッドのデビューアルバム『Dummy』に収録された“Roads”のイントロが流れた瞬間だったことは間違いない。彼らの初来日公演が幻に終わった1998年から四半世紀以上が経った今、このような奇跡が訪れるとは誰が予想できただろうか。

マッシヴ・アタックやトリッキーなどと並び、ブリストルを発祥の地とする〈トリップホップ〉の先駆者として知られているポーティスヘッドは。1991年に結成された。当時レコーディングアシスタントとして働いていたジェフ・バーロウは、自作のトラックにメロディーを付けてくれるボーカリストを探していた。そんな中、地元のパブでブライアン・アダムスのカバーなどを歌って生計を立てていたギボンズと、企業手当コースで出会う。その後、ギタリストのエイドリアン・アトリーが加わりトリオ編成となったバンドは、バーロウが育ったサマセットの田舎町ポーティスヘッドから名前を拝借。ファーストアルバム『Dummy』の制作に乗り出すことになる。

陰鬱な雰囲気を作り上げたアイデアの融合と特殊な制作方法

最初に取り掛かった曲は“It Could Be Sweet”。バーロウはアトリーにサンプリングを教え、アトリーはギボンズとバーロウにツィンバロムやテルミンといった珍しい楽器を紹介。この時の〈アイデアの融合〉を、後にバーロウは「まるで電球が点灯したようだった」と振り返っている。

一聴してわかるように、本作『Dummy』の制作にはサンプリングやスクラッチ、ループなどヒップホップ的手法が多く使用されている。例えば“Sour Times”では、ラロ・シフリンの“Danube Incident”とスモーキー・ブルックスの“Spin-It Jig”を大胆にサンプリングしており、これらの音源は楽曲全体の雰囲気を支配する重要な役割を果たしている。またアルバムのクライマックスを担う名曲“Glory Box”では、アイザック・ヘイズの“Ike’s Rap II”を下敷きにしており、ソウルフルでありながらも影のあるサウンドを作り上げた。

既存のレコードのみならず、自らの演奏も一旦レコードにカッティングしてから、それをサンプリングすることもあった。その際バーロウは、レコードを床に置いてその上を歩いたり、スケートボードのように使用したりして表面に傷をつけ、壊れたアンプで鳴らしたサウンドをトラックに取り込んだという。これにより、ジャズやソウルを基調としながら一貫してダークでゴシックなムードをアルバム全体に漂わせることに成功している。

そしてもちろん、アルバムのカラーを決定づけているのはギボンズの存在だ。まるで黄泉の国から響き渡るようなその歌声は、哀愁と苦悩、優しさと厳しさ、あるいは強さと脆さを併せ持つ。その結果、『Dummy』は単なるスタイリッシュな音楽ではなく、聴き手にトラウマのような強烈なインパクトを与える作品となった。

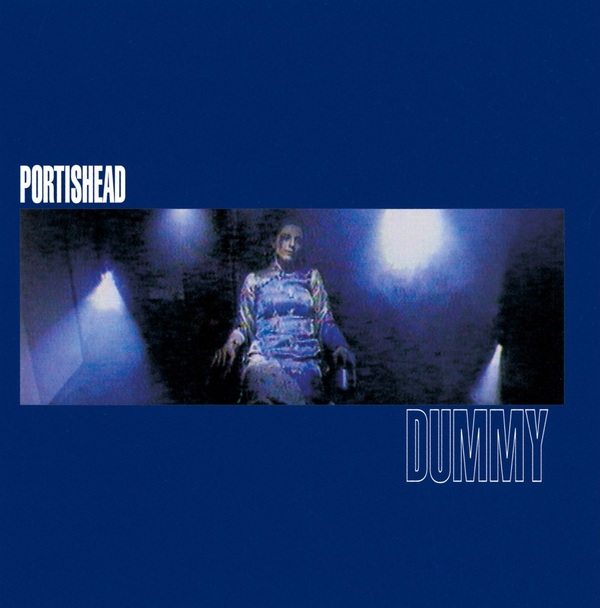

なお、本作のジャケットにはバンドが制作した短編映画「To Kill A Dead Man」の静止画像が使用されている。暗殺事件とその余波を描いたスパイ映画の陰鬱な雰囲気が、アルバム全体のムードをも象徴。視覚的な面でも、リスナーに深い印象を与えているのだ。