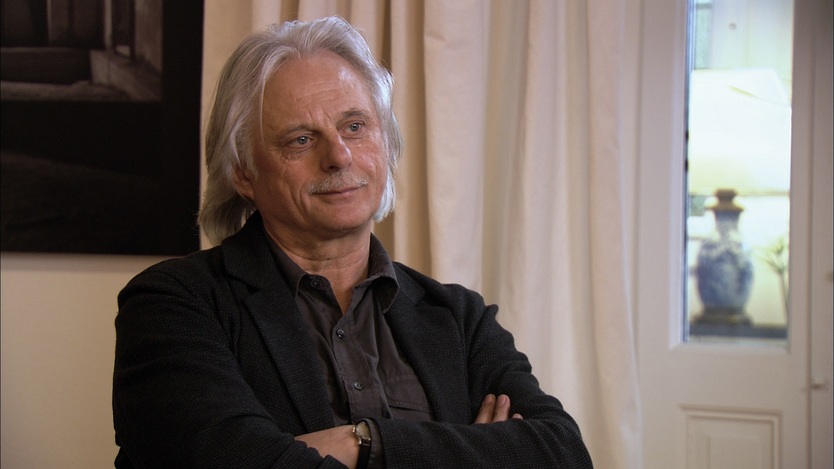

マンフレート・アイヒャーが語る、ECMレーベルの音楽制作やアーティストたちとのつながり

ECMはドイツ、ミュンヘンに拠点をおくレコード・レーベル。1969年にマンフレート・アイヒャーが設立し、多くのアルバムを世におくりだす。ことし2024年は創立55年にあたり、レーベルについてのドキュメンタリー映画が制作された。

あなたはECMを知っている。知っているからこの記事を読んでいる(のかも)。あのECMのドキュメンタリーか。あなたは、どんな映像を想像するだろう。どんなアーティストが画面にでてきて、どのような映像が映しだされるのか。

ECMを知っていれば知っているほど、そのとおり、のドキュメンタリー、期待を裏切らない、というより、期待のとおりの映画、期待のとおりの質感をもった映画だ、と言っていい。期待するECMのアーティストの姿がでてくるかでてこないか、も同様。そうか、やっぱりあのひとはでてきたな、あるいは、でてこないな、とおもうかもしれない。が、それは映画の質、映画が伝えようとしているものとはべつのものとしてうけいれられよう。映画の語り口が、質感が、ECMのもの。1か所、ジャケット写真を選んでいるシーンもあった。

あるジャンルとかミュージシャンをひとつの映画に、ドキュメンタリーにするのはどこにでもある。この映画もその例に洩れない。尺も90分に満たず、ごくスタンダードなつくり。何人かの証言者がでてきてカメラにむかって語る。それも変わらない。でも、違う。ECMというレーベルやマンフレート・アイヒャーというプロデューサーが、多角的に語られる、とは違う。アイヒャーも語るし、ほかのひとがアイヒャーについて語ることだってある。それは、だが、ひとつのエピソード、挿話のようなもの。映画そのものが志向するものからすれば些末なこと、かもしれない。それぞれのアーティストが、アイヒャーじしんとともに、そしてべつべつに語るのは、音楽のこと。だからレーベルの歴史など一顧だにされない。レーベルで録音してきた数多のアーティストについても同様。ごくかぎられたアーティストだけがここには映り、発音=演奏し、語る。

何を書いてもネタバレ(なんてつまらないこと)にはなるまい。映画のテクスチュアにはふれられないから。

マンフレート・アイヒャーは語る。

「旅をするのが好きだ、ミュンヘンでの仕事とか日常から離れるために。音楽に場所は関係ない。音楽は生まれた瞬間そこに存在して成長していく。東洋と西洋、そして北欧との境界に私はいつも興味をもっていた。これらは私の音楽的思考に常に大きな影響を及ぼしてきた。」

こういいながら、アイヒャーはいくつもの場所へとからだをはこぶ。音楽に場所は関係ないということばは、そこだけをとりだして云々できることではなく、音楽は生まれた瞬間そこに存在して成長していく、とあわせてとらえなくてはならない。場所はどこだっていい。音楽家がいればいい。でも、音楽家と場所が遭遇して音楽は生まれ、育つ。どこでもいいが、そこでこそ、の音・音楽。その風土で育つ音・音楽。そうした意味で、画面にでてくるアーティストはアイヒャーのことばにふれているひとたちばかり。アルヴォ・ペルト、エレニ・カラインドルー、ディノ・サルーシ、アニヤ・レヒナー、アヌアル・ブラヒム、ジャンルイジ・トロヴェシ、マリリン・マズール、ニック・ベルチュ、と。これらアーティストをつなぐのは、くるまがはしる道路だったり、飛行機が飛ぶ空だったり空港だったり、電車のホームだったり。

ディノ・サルーシが語る。

「音のひとつひとつそれ自体は信じていない。音というのは作品の一部というより、人生の物語のようなものだ。音を通してその物語が見えてくる。それが受け手に伝わる、観客にね。回線でつながっているように観客に届けることができるんだ。私にとっての宝物はこの〈音(サウンズ)〉に入ってる。[…間…]犬の鳴き声や鳥のさえずり。シンプルだけどお金では買えない。誰が買う? どこかで買えるのかね? 鳥の鳴き声や犬の遠吠えを。」