〈教授〉と呼ばれたポップ・スターとその音楽を同時代に聴いてきた世代 と、音楽に興味を持つようになった時には既に世界の〈Ryuichi Sakamoto〉だった世代の二人。〈坂本龍一|音を視る 時を聴く〉展の開催に合わせて、坂本のインスタレーションの魅力を語る。

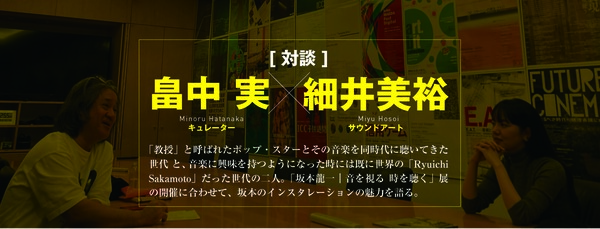

細井美裕は、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]や山口情報芸術センター[YCAM]ほか、芸術祭や、美術館、ギャラリーなどでのサウンド・インスタレーションを多数制作発表している。また、高谷史郎の舞台作品「Tangent」での客演など、近年旺盛な活動を行なっている。そして、細井とはアーティストとして活動するようになる以前、いつからか気がつけば知り合いだったというICCの主任学芸員畠中実が、東京都現代美術館で行なわれる〈坂本龍一|音を視る 時を聴く〉展の開催にあたり、坂本のサウンド・インスタレーションについて話した。

インスタレーションという方法

畠中「細井さんもサウンド・インスタレーションを制作されていますが、たとえば、そうしたインスタレーションとは、音だけではなく、音楽あるいは音プラス何かということで一つの作品が構成されることも多いと思います。細井さんは、サウンド・インスタレーションという手法や音となにかのコラボレーションについて、どのように考えていますか」

細井「以前は音だけでいろいろなものが作れると思っていたんです。ただ〈音だけ〉という定義が自分の中であいまいだったと思い、(11月まで〈ICC アニュアル 2024 とても近い遠さ〉で展示していた)青柳菜摘さんと共同制作した《新地登記簿》という作品では、青柳さんが映像や詩と空間構成のアイデアを出して、私は音で、スピーカーを選んだり、どこにどう置くかとか、そして、そこから出る音を担当していました。

音の作品では、音を聞く以前に展示空間にスピーカーが見えるという、存在感の強さと認識の順番がどうしてもあると思っていたので、スピーカーの選び方とか設置の仕方を意図的に工夫してみたんです。スピーカーの音が出る面を壁ギリギリにつけたりして、誰に向けて鳴らしている音なのかをあいまいにしたかったので、音だけではできなかったかもしれない実験をしてみました。それは、コラボレーターとの共同制作だからこそ生まれたアイデアと言えるかもしれません」

畠中「今回の坂本龍一展では、高谷史郎、真鍋大度、カールステン・ニコライなど、作品のリアライゼーションの多くはコラボレーションという形態です。思ったのは、コラボレーションというのは、それぞれが出す要素の割合が各作品で同じというわけではない。それは作品全体としてみたときに、バランスよく成立しているようにみえるのが一番理想だと思いますが、坂本龍一というアーティストが、共同制作者との関係において、いろいろな坂本龍一として見えてくるところが面白いと思うんですよね。

2013年の高谷さんとの《water state 1》や、同年のYCAM InterLabとの《Forest Symphony》のようなインスタレーションでは、自然現象やデータの可視化、可聴化ということを行なっています。たとえば、《water state 1》ではアジア地域の降水量データを使って、実際に水滴を降らせることで、音を生み出す。《Forest Symphony》にしても、世界各地の樹木にセンサーを取り付け、ネットワーク経由で収集された生体電位データからサウンドを生成し、複数のスピーカーで再現することで、展示空間に音の森ができる、といったコンセプトでした。それは、自然や環境に目を向け、それらとのかかわりを意識させるものです。もうひとつには、作曲家とか、アーティストのような、ある意志をもってなにか表現するという主体が前面に出るのではない、その仕組みだけをつくるようなアプローチがありました。一方で、〈設置音楽〉はその名のとおり、音楽作品を空間的に配置するというアイデアでした。そうした、坂本さんのサウンド・インスタレーションにたいするふたつのやり方についてはどう感じられますか」

細井「私にとってのリアルタイムな坂本さんはすでにインスタレーションなどの空間表現を始められていたので、音もつくるし空間もつくる作家だという認識なんです。なので、今回は音楽をつかってこんな空間を作ってみたとか、今回は雨だとか、空間を作る上で必要な一要素としての音楽と思っていました。最終的にどちらも、この空間ってどう思う?とか、この空間で一緒に考えてみたい、と言われているような感覚でいつも見ていました。だから、インスタレーションを発表する前から坂本さんと同じ時代を過ごしてきた人たちと、インスタレーションがリアルタイムだった私とでは、坂本さんにたいする認識の違いがあると思っています」

畠中「《water state I》や《Forest Symphony》といった作品は、データによって演奏される装置のようなものでもあって、(データを変換するアルゴリズムはあるにせよ)いわゆる意味での作曲ということはしていないですよね。音楽作品が原点にあるわけでもない。〈設置音楽〉というコンセプトは、『async』のリリース以降の作品プレゼンテーションのキーワードになっています。それらは『async』という作品が音源になることが、ある程度前提になっているので、そのトラックを使用した、リスニング環境的な作品になっている。たいして、2017年にICCで展示した《IS YOUR TIME》では、先のふたつの方向性が共存しています。一方、それらに先立って制作された2007年の《LIFE—fluid, invisible, inaudible...》では、水とか霧とか流動的なものをスクリーンにすることで、オペラという形式を換骨奪胎し、音楽の構造としても、映像のナラティヴな面でも、流動性を考えたものだと言えます」