様々なジャンル、国の音楽家・アーティストたちとコラボレーションしてきた坂本龍一。彼の音楽はコラボレーターたちにどんな風に聴こえていたのか、共同作業を通じて坂本が、彼らに置いてきたことを取材する。

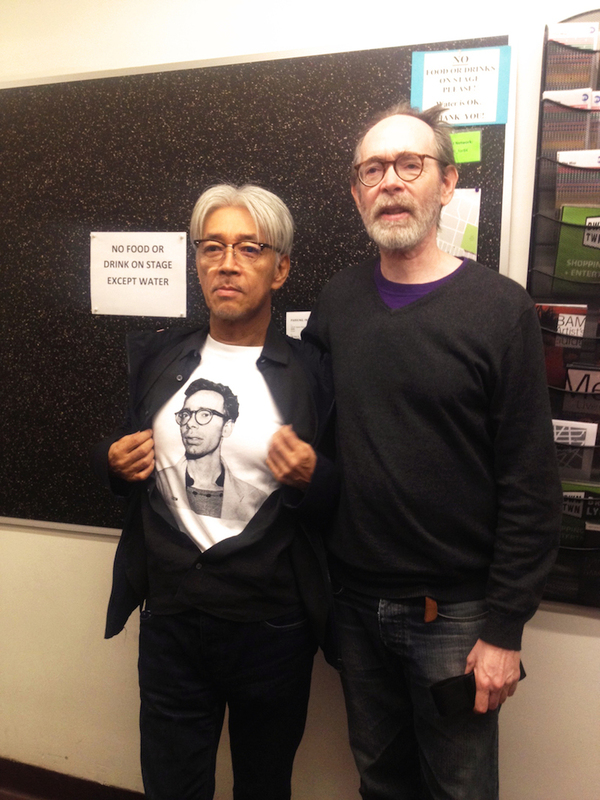

アート・リンゼイの語る親友リュウイチ

――ずっと昔、坂本にアート・リンゼイの素晴らしさについて質問したら彼はこう答えました。「彼は楽譜を読めないし、ギターのチューニングすらしないけど、独自のヴィジョンと美意識を持っており、極めて音楽的なんだ」。あなたは音楽家・坂本龍一の最大の特長は何だと思いますか。

「龍一は両極端に惹かれる音楽家だったと思う。メロディアスで美しくエモーショナルな音楽を愛する一方、通常は音楽とはみなされないようなサウンドにも惹かれていた。キャリアを通して、その両端の間を揺れ動きながら、それらの間にさまざまな関係を見出そうとしていたように思う。あと、ジャキス・モレレンバウムとかカールステン・ニコライとか、彼の周りには非常にすぐれた音楽家がたくさん集っていたけど、そういったコラボレイターとしての才能も忘れてはならない点だよね」

――坂本は、友人としてもあなたを心の底から信頼していたようですね。

「本当にいい友達だったと思う。長いこと会ってなくても、いつも近くにいる感じだった。お互いにいろいろと大変な時期があったけど、そういう時も心では常に傍で寄り添ってくれている、そういう間柄だね。すごくユーモアがある点が僕は特に好きだった。友達に囲まれている時はいつも冗談ばかり言うファニーな男なんだ。大スターでありながら、ああいうリラックスした雰囲気を醸し出せる人ってなかなかいないと思う。でも作品からは、音楽に対して、世界に対して、常に真剣に向き合っていることが伝わってくる。日常的にも、すごく小さなことに心を配る繊細な人だし。日差しとか、木の葉とか、石ころとか、そんな身の回りの風景や事物を常に注視していた」

――あなたが坂本と初めて一緒にレコーディングしたのは、彼のアルバム『エスペラント』の時ですよね。

「1985年、初めて日本に行った時だね。僕は、近藤等則の〈五百羅漢 (Five Hundred Statues)〉というプロジェクトのメンバーとして日本ツアーをした。僕以外のメンバーはジョン・ゾーン、レック、山木秀夫。そのツアー後、僕だけ東京にしばらく残り、龍一のレコーディングに参加したり、山木とライヴをやったりしたんだ」

――でも、坂本と初めて会ったのはもっと前、DNA時代でしょう?

「YMOがアメリカでコンサートをやった1980年だったね。ソーホー・ウィークリー・ニュースという小さな新聞のライターが、メジャー・レーベルをバックに持つ国際的なバンドと、小さなアヴァンギャルド・バンドを対談させたら面白いだろうと企画したんだ。でも、僕らは何を話していいかわからなかった。司会者から〈YMOをどう思いますか?〉と問われても、僕らは〈実は彼らのことは知らないし、聴いたこともない〉と答え、YMOも細野晴臣と高橋幸宏が素直に〈知らない〉と言った。でも龍一だけは〈アート・リンゼイのギターが大好きだ〉と答えた。彼はDNAを聴いていたんだよ」

――その後、YMOを聴いた感想は?

「面白いと思ったよ。DNAはノイジーなサウンドだったけど、その一方で僕はダンス音楽を愛聴してて、よくクラブにも踊りに行っていた。Dr. Buzzard’s Original Savannah Bandなんかは特に好きだった。YMOの音楽はダンサブルだし、自分たちは西洋の人間ではないという認識の上で、西洋人が東洋をどのように見ているのかを茶化したような視点も僕の好みだった。ちなみに、僕も龍一もプリンスが大好きなんだ」

――90年代には、坂本が仕切る日本のグート・レーベルからあなたは3枚のアルバムを出しましたが、最初の『O Corpo Sutil (曖昧な存在)』(95年) を作る時に、坂本から何か助言や注文はありましたか。

「最初に彼からは〈ボサノヴァのレコードを作ってくれないか?〉と言われたんだが、〈それは無理だけど、静かなレコードを作るよ〉と答えた。僕はあの時点では既にアンビシャス・ラヴァーズの作品でいわゆる歌ものは作っていたわけだけど、肩書としては未だノンミュージシャンだった。だからあれらの作品は、音楽を作るプロセスを人目に晒しながら学習していく記録だったと思う」

――坂本の晩年の作品はノイズ成分がどんどん増えてゆきましたが、その作風の変化をあなたはどのように感じていましたか。

「彼は、より自由になっていったんだと思う。自分の頭の中にある音を鳴らすという点で。最晩年の彼の音楽では、完全にアブストラクトなものであっても、ノイズの中に彼がたどってきた道のり、音楽的背景がちゃんと見えていたと思う。響きがメロディにとって代わり、サウンド全体で表現するようになったというか。だから僕は大好きだった。特に『async』は繰り返し聴いてきた」

――坂本との長いつきあいの中で、特によく憶えている光景は?

「ソーホーのレストランから2人で出てきた時、ファンが来て〈私の好きな作曲家が2人いる〉と言った。すると龍一が〈彼は作曲家じゃないよ〉と答えたんだよ(笑)」

アート・リンゼイ(Arto Lindsay)

1953年生まれ。DNAのメンバーとして、ノー・ウェイヴの創設に貢献した。アンビシャス・ラヴァーズのバンドリーダーとして、アメリカとブラジルのスタイルを融合させた、非常に破壊的なポップミュージックを生み出した。