黄金期レコードの録音技術

――アナログマスターテープの能力についてはいかがでしょう。

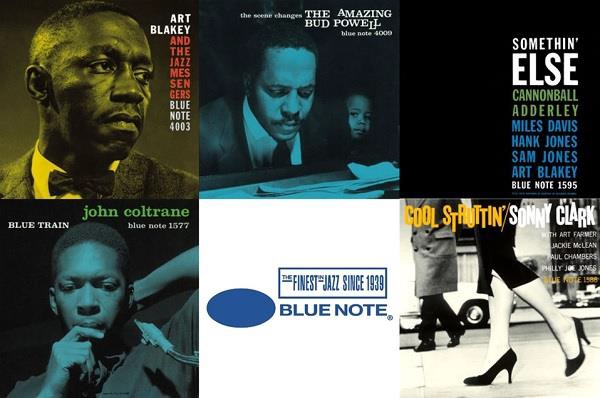

「ヴァン・ゲルダーがブルーノートを手がける前の1940年代のレコードは、アナログテープを経由していないダイレクトカッティングです。アナログテープの登場でテープをハサミで切って曲順を並べ替えたり、ソロを編集したり、つまり時間軸を入れ替えることが可能になりました。ラジオ局でもレコード制作の場でも、レコーダーとは〈編集できること〉がプロの現場で最重要な機能のひとつ目です。

ヒスノイズやそれを避けるためレベルを高く録音すると、アナログテープは高域がより歪みやすくなりますが、しかしそれはプレイバックした時には、きついアタックやピークが抑え込まれて(テープコンプレッション)、アナログレコードにカッティングするのに程よいダイナミックレンジになります。つまりアナログテープレコーダーへ録音する音はカセットテープでも、狙った音より0.5dBくらいハイ上がりにすると、ちょうどいい音でプレイバックされます。テープの種類、録音レベルやレコーダーの調整も関係しますし、経年変化もしますから、保管状態もデリケートなのです。それがアナログテープの特徴。当時主流だったのは15IPS(38cm/sec)の1/4インチ2トラックで、〈いい音のレコード〉の黄金時代の技術はそこで完成しました。

そもそも当時はCDもSACDもありませんから、当時の録音テープとは〈レコードになった時に聴かれる音を想定して〉録音されています。〈いい音のアナログレコード〉をカッティングしやすい音に仕上げられた、カッティングする前段階の音というのがアナログマスターテープです。

1960年前後に、一般家庭用に家具のようなステレオ装置を売り出すためにステレオレコードは登場しました。当時はカーステレオで聴かれるラジオ放送局用に、モノラルレコードの方が前述した理由で歪みも少なく音質、ボリューム面でも有利なので、ステレオレコードよりプライオリティが高かったかもしれません」

CDの音量戦争と利便性

――CDはいかがでしょう。

「1980年代に入るとデジタル録音が登場しました。音楽制作現場での一番の驚きは、さーっというテープヒスノイズがないことでした。そしてアナログテープと違って、デジタルなので当たり前なのですが、何回でも同じ音がスタジオだけでなく家庭でもCDで再生できること。アナログテープは同じ音ではコピーできませんが、デジタルのアドバンテージとは、何度コピーしても、原理的には劣化なく同じデータがデュプリケートできること。

CDが登場した頃、〈デジタルは冷たい、アナログは温かみがある〉と言われたことがありました。デジタルでは、アナログテープのような歪み(テープコンプレッション)はありません。高域が柔らかく丸められるアナログテープの音は、こもっていなくとも相対的には低域が太くなる印象が温かいと(笑)。デジタルでは完全無音からいきなり音が出ますし、アナログテープでは歪む鋭い立ち上がりがそのまま録音再生されるので冷たいと言われたようですが(笑)、ぼくはそこまでのことは思いません。元の録音バランスの方が100倍重要です。

また初期のCDには、カッティング(マスタリング)エンジニアを経ずにミキシングされたアナログマスターテープを、そのまま16bit/44.1khzのPCM信号にストレートトランスファーしただけのCDもありました。16bit/44.1khzのデジタル録音は、コンソールのアウトプット(=レコーダーのインプット)とレコーダーのアウトプットでは、ピアニッシモや空間再現はデシメーション(間引き)されて簡略な状況になり、ヒスノイズはない代わりに、いわゆるCDの音の力はアナログマスターテープやDSDフォーマットのSACDには及びません。それでも12cmの円盤に74分も収められるお手軽パッケージは、全てのジャンルの音楽マーケットを飲み込んでしまいました。

ところが2000年頃からCDではボリューム戦争が起こり、アーティストや制作現場からではなく、マーケティングサイドが主導して多くの音楽のバランスをデフォルメし、音質を破壊してしまいました。そのためCDはマーケットから消え去ったと、ぼくは思っています。もちろんそれが有効な新しいジャンルも生まれましたし、好きな曲へスキップできるなどやっぱりお手軽で便利なので、日本ではCDプレーヤーはまだしばらくなくなりません。SACD Hybridならハイエンドの高級オーディオでも、お手軽CDプレーヤーでも楽しめます」