生誕110周年を記念して続く〈キング伊福部まつり〉

――ゴジラだけでなく、伊福部昭の生きた時代に想いを馳せる

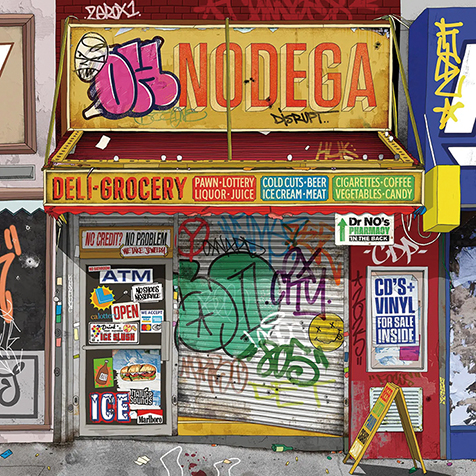

2024年は作曲家・伊福部昭(1914・5・31~2006・2・8)の生誕110周年だった。それは映画「ゴジラ」が1954年に初めて上映されてから70周年という記念すべき年でもあり、〈キング伊福部まつり〉が開催されることになった。「ゴジラ」公開日の11月3日に「ゴジラ」「キングコング対ゴジラ」オリジナル・サウンドトラックのアナログ・レコードが重量盤としてリニューアルされ再発売されたほか、CDもリリースされ、さらにはSACDハイブリッドの『「伊福部昭SF特撮映画音楽の夕べ」実況録音盤』が加わった。

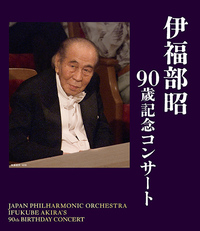

その『キング伊福部まつり』は2025年に入ってもまだまだ継続中である。この4月2日にはブルーレイ・ディスク「伊福部昭 90歳記念コンサート」(2004年5月31日、東京サントリーホールで開催)がリリースされ、そのコンサートの全貌が初めてブルーレイ化された。特典映像も満載で、『伊福部昭の芸術』のレコーディング風景(1995年にセシオン杉並、2003年にかつしかシンフォニーヒルズで行われたキングレコードにおける伊福部最後の立ち合いレコーディング)が収録されるなど、興味深い資料満載となった。もちろん伊福部ファンならすでにご存知だろうが、この〈90歳記念コンサート〉ではゴジラが登場し、伊福部に花束を渡すという感動的な瞬間があったのだが、そのシーンももちろん収録されている。収録された伊福部作品は全5曲で、その内容は以前に発売されたCD『伊福部昭の芸術8 頌 特別篇 卆寿を祝うバースデイ・コンサート』と同一内容ではあるが、本名徹次指揮の日本フィルハーモニー交響楽団の演奏をはじめ、会場に集まったファンの熱気、そして伊福部本人の映像が収録されていることもあって、貴重なものである。

さらに嬉しいことに、2025年5月21日には『伊福部昭の芸術13 易』の発売も決定した。演奏は伊福部の故郷でもある北海道を拠点とする札幌交響楽団による特別なものだ。そして、同じ日にはもう1枚のCDがリリースされる。それは『音の怪獣~こどものためのいふくべあきら』と題されたCDで、「ゴジラ」メイン・タイトルなどをはじめとして東宝映画の「ゴジラ」シリーズの音楽のほか、交響組曲“わんぱく王子の大蛇退治”も収録されている。“わんぱく王子~”は東映動画の長編アニメーション第6作で、公開は1963年3月24日。監督は芹川有吾だが、後に「太陽の王子 ホルスの大冒険」(1968年)によって東映動画で監督デビューする巨匠・高畑勲が演出助手として参加していたことでも記憶される作品である。ストーリーは日本の古代の物語であるスサノオの大蛇(ヤマタノオロチ)退治をメインに据えたものであり、当時の日本のアニメーション界(特に劇場用作品を継続して制作していた東映動画)の映像表現の実力をよく伝えてくれる力作だ。

あらためてこうした録音・映像を見聞してみると、伊福部昭という作曲家その人の大きさというものが実感される。個人的な感慨になってしまうが、1956年生まれの筆者はさすがに「ゴジラ」第1作には間に合っていないが、第3作となる「キングコング対ゴジラ」(1962年公開)からはすべてリアル・タイムで、映画館(東北地方の小都市の東宝系映画館だが)で観ており、それは第9作「怪獣総進撃」(1968年公開)まで続いた。というか、小学生であったその時代は東宝系によって制作された新作映画はほとんど観ていたので、若大将シリーズをはじめ、クレイジーキャッツ、ザ・タイガースなどの映画は「ゴジラ」と並んで今でも忘れがたい印象を残し続けている作品である。併映される映画には「めぐりあい」(1968年、恩地日出夫監督)などというちょっと大人向け恋愛映画もあったので、そこで武満徹の音楽に出会ったりもする時代だった。

そんな中でも「ゴジラ」の音楽は様々なシーンの記憶とともに深く記憶の底に刻まれているようで、なにかの拍子に似たような都会の風景を観る時に「ゴジラ」のテーマが流れて来る。映画は基本的に全部ひとりで観に行っていたので、同時代にこれらの映画を観たはずの同級生たちがどんな反応をしていたのかは分からないけれど、当時の小学生で「ゴジラ」のテーマを知らない子はほとんどいなかったと思う。筆者の同級生の間では「ゴジラ」と「ラット・パトロール」は会話のテーマ、遊びのテーマとして欠かせない映像作品であった。