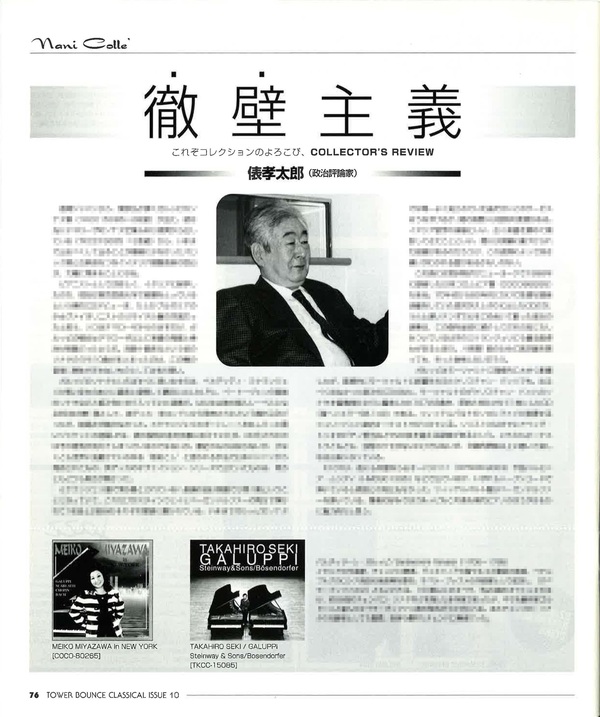

正論の人 ―俵孝太郎さんを偲んで―

俵孝太郎さんは山本直純さんと仲良しだった。俵さんはフジサンケイグループと共に長く歩んだジャーナリスト。同グループが作り上げながらついに見捨ててしまったのが日本フィルハーモニー交響楽団。そのオーケストラと縁が深かった指揮者が山本直純。そういうところから繋がっていたのだろう。だから、1976年から直純さんがFM東京で「新日鐵アワー・音楽の森」という平日夕方の帯番組を始めると、俵さんがゲストで何度も登場した。

日本のクラシック音楽家の話題が多かった。たとえば伊福部昭を特集する。いきなり“日本狂詩曲”をかける。1977年のことだ。今日とは状況が違う。伊福部はまだ還暦くらいだったが、日本の音楽界はその存在をほぼ忘れていた。レコード会社も値打ちを感じていなかった。映画音楽のことが多少話題になるかどうか。そんな伊福部のところに俵さんが出向いてインタヴューしてくる。作曲家から本音を引き出す。世間がどうあろうと自分は自分の道を行くしかないのだ、〈雀百まで踊り忘れず〉だ。

それを受けて俵さんは直純さん相手に言うのである。伊福部の音楽があまり演奏されない状態が長く続いているのはとても変ではないか。だいたい日本のクラシック音楽ファンは自分の国の作曲家や演奏家を妙に舐めている。先人を尊敬するのではなく、後続世代に克服されて忘却されて当たり前くらいに思う傾向がまた甚だしい。ファンのみならず業界人がそうだ。それが格好いいとさえ思っている。驚くべき歪み方だ。そんな国には積み重ねが生まれない。歴史が育たない。時々の流行しか出てこない。とても心が貧しい。その貧しさを豊かさと勘違いしている。本当におかしい。聴いていてただただ頷いた。1970年代にそういうことを真顔で力説する音楽評論家は、まあ居なかった。政治記者でクラシック音楽マニアの俵さんが唯一無二と言ってよかった。次第に正論であると納得されていったと思う。

もちろん、そのあと何十年も俵さんの姿勢はブレなかった。日本の演奏家の歴史的録音へのこだわりは最後まで半端ではなかった。ナクソス・レーベルの日本展開にあたっては応援団となり知恵袋になって、同レーベルが日本の作曲家をシリーズで録音していったのも俵さんの力添えがあったゆえだった。俵さんの〈正論〉は永久に不滅です。

intoxicateの前身であるmusée創刊時から、何回か名前を変えて、長く連載をしていただきました。ずっと続くと思っていたので、本当に本当に寂しいです。

心よりご冥福をお祈りいたします。

intoxicate編集部