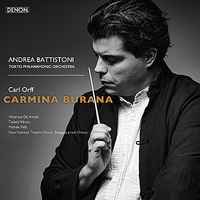

東京フィルとの録音10年を祝して、満を持してのカルミナ・ブラーナ

――カール・オルフ(1895〜1982)の「カルミナ・ブラーナ」(1936)は大変人気が高く、特に“おお運命よ”はコンサート以外でも耳にすることの多いポピュラーな作品です。スペクタクル性がやたらと強調された演奏が多い印象もあるのですが、バッティストーニさんと東京フィルハーモニー交響楽団の録音では歌詞になっている数百年前の大衆が抱えていた生々しい感情がリアルにぶつかってくるようで、大きく作品の印象が変わりました!

「完成度の高い音楽作品であって、単なるエンターテインメント的な音楽ではないと思っています。それが伝わるよう奮起したので嬉しいです。今日では演奏会作品(コンサート・ピース)として演奏されますが、本来は舞台作品であることを忘れてはいけません。各曲は物語のようにスムーズに繋がっているとは限りませんが、物語性(narrative)を聴くべき作品なのです。私としてはカンタータやオラトリオというよりもオペラに近いと強く考えているので、演劇的な体験に戻したいのです。楽譜に書かれた副題でも銘打たれているように作曲者も踊りや合唱、コスチュームや舞台装置を想定していましたし、いつか実際にオペラとして上演できたら素晴らしいですね!」

――録音だけを聴いても演劇性を強く感じられるのは、素晴らしい独唱陣と合唱の活躍あってのことですよね。彼らの魅力をバッティストーニさんの視点で語っていただけますか?

「『カルミナ・ブラーナ』のソプラノは、非常に高い音域が求められる役として有名です。〔第23曲目の“愛しい貴方”に登場する〕とてもチャレンジングな〈ハイD〉(非常に高いレの音)は、全てが上手くいけば素晴らしい霊感が感じられる瞬間となります。音階を確実に上り、〈ハイD〉まで歌い上げられる歌手を見つけなければなりません。だからヴィットリアーナ・デ・アミーチスは適任でした。『カルミナ・ブラーナ』ではある種の無邪気さと純粋さが必要ですが、彼女は繊細で透明感のある声を持っていますから。特に、これまでソプラノのために書かれた最も美しいアリアのひとつである〔第21曲の〕“秤にかけてみよう In trutina mentis dubia”は『カルミナ・ブラーナ』のなかで最も感動的な楽曲ですが、彼女は繊細でありながらも情熱的なパフォーマンスを披露してくれました」

――続いてはバリトンのミケーレ・パッティさんについては、いかがでしょう?

「おそらくバリトンは『カルミナ・ブラーナ』のなかでソプラノ以上にチャレンジングな役だと思います。ファルセット(裏声)、とても高い音域からとても低い音域、語りのような表現まで、多くの特殊なテクニックが求められるのです。その上、非常に機知に富んで、コミカルで、とても悲劇的で、ドラマティックで……と、彼が演じるキャラクターたちは愛と情熱によって、様々な心情に引き込まれるので、あらゆる表現に対応できる演技を情熱的にできるバリトン歌手が必要なのです。ミケーレは猛烈に忙しい歌手ですが、彼ならこの難しい条件を解決できると提案したのです。実際、その通りであることを証明してくれました」

――カウンターテノールの彌勒忠史さんとは、2018年3月にも「カルミナ・ブラーナ」で共演されていますね。このパートは第12曲“昔は湖にいたものさ”という、丸焼きにされてしまう白鳥の心情を歌った1曲だけに登場します。

「そのとき彼の繊細さと表現力が素晴らしくて、非常に感銘を受けたんです。今回も彼の歌唱にはとても満足しています。そもそもオルフの楽譜にはテノールと書いてありますが音域があまりにも高いのでしばしば、私のようにカウンターテナーを起用します。『カルミナ・ブラーナ』のテノールは1曲しか歌わないので非常に短く、歌詞を変えて2回繰り返すだけなのですが、彼はどの節でも異なる陰影や色調で表現してくれるので、とてもとても感謝しています。しかも彼は舞台上に白鳥のぬいぐるみを持って現れて、それがとても可笑しくひょうきんで素晴らしかった(笑)。『カルミナ・ブラーナ』には狂気や幻想も必要なのですが、それらを確実に彼はもらたしてくれたんです」

――日本ではカウンターテノールより、テノールが苦しそうに歌うことで白鳥の心情を表現する場合の方が多いような印象があります。

「実際、それも理にかなっているんですよね。それでも私がカウンターテノールを選んだのは、リリカルなテノールだとどうしてもある種の英雄的なサウンドを持っているからです。それに対してカウンターテノールはより甘美で夢のようでもあり、子どものようでもあるからこそ、この曲では薄気味悪く聴こえるのです。不気味でグロテスクであることを求められているのでカウンターテノールの声はぴったりだと考えています」