邦訳には、ライヒの最新インタヴューが!

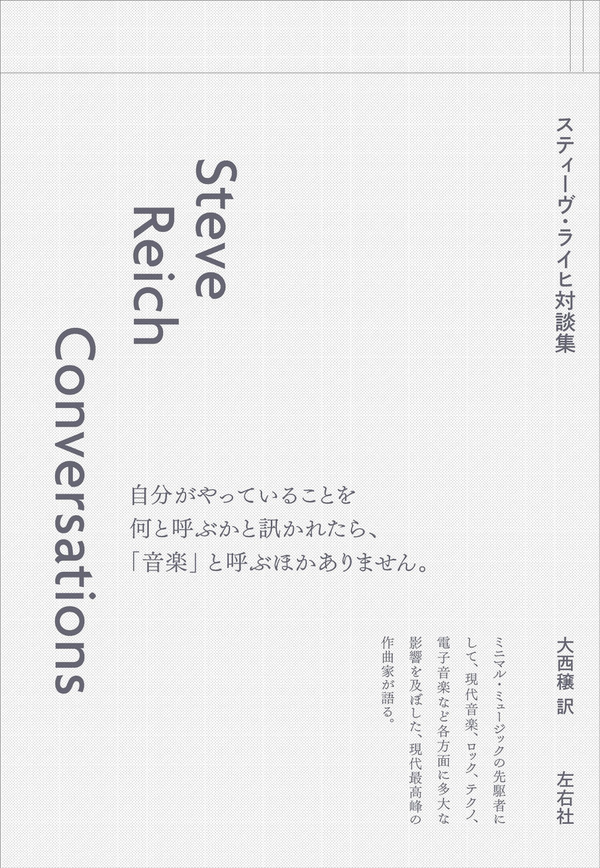

これはコロナ禍の期間中に企画され、2022年に出版された対談集の翻訳だ。企画はノンサッチ・レコードの名誉会長のボブ・ハーヴィッツと出版社の編集者がライヒに持ち込んだという。ライヒはこの企画を引き受けるにあたって、一冊の愛読書のことが頭にあったと明かす。ストラヴィンスキーと指揮者のロバート・クラフトの対談だ。しかしライヒにはクラフトのような存在が見当たらず、結果、様々な分野に及ぶ人選による大掛かりな対談企画になった。そりゃそうだ。ライヒはクラフトのポジションを演奏者たちに与えてきたのだから。だからこそ、様々な芸術家がクラフトのような視点をライヒと共有してこれた。だけど指揮者のポール・ヒリヤーは適役ではないか。しかし彼は、ライヒの本「Writing On Music」の編集者であり、彼のライヒのインタヴューは、その本に収録されている。これも翻訳が待たれる本のひとつだ。

対談集と聞いて、かつてライヒも参加した映像オペラ作品「The Cave」の日本公演の記者発表を兼ねたトーク・イベントのことを思い出した。「The Cave」について質疑応答があり、ついで進行中の新たな映像オペラ作品「Three Tales」について話が及んだ時、作品で使用された兵士の行進の映像とシンクロして聞こえてくる兵隊の音が本物かどうか、聴き手はどうやって知るのかとある出席者が問いかけた。なんてことを聞くんだとその時は感じがした。残念ながら本人にうまく伝わらず、話題は別なことへと逸れていった。しかし今になって、この質問がテクノロジーの発展とそこから疎外される人間というこの作品の意味を問う質問だったと気が付く。いま再び選挙が終わってまた切り取り動画、AIを使って仕掛けるフェイク・ニュースなどのテクノ禍が問題になっている。

西欧の音楽を振り返って特定の要素を追求しすぎたと、そしてストラヴィンスキーが、置き去りになっていたリズムを西欧の音楽に取り戻したと、ライヒをはじめとする作曲家たちの多くが感じている。ライヒは、この本で語るようにドラムの基本的な技法であるパラティドルを使って多くの作品のリズムを書いてきた。噛み合わされたリズム音型によるポリリズム、ポリリズムを極端に推し進めたフェイジングは、彼以降の世代の音楽家たちへの贈り物であり、この本に記された彼と彼の芸術家たちの言葉とともにこれからも繰り返し聴かれ、読まれていくだろう。