聖飢魔IIを目撃するチャンスはまだ残っている

ここまで長々述べてきたように、聖飢魔IIは複雑で数奇な運命を辿ってきたバンドである。成し遂げてきたことの凄さや意義が十分に知られているとは言いがたく、音楽的な価値についての言説もあまりない。しかし、その影響力は実は大きく、BABYMETALを筆頭に重要な流れをいくつも生み出してきた。〈悪魔が来たりてベビメタる〉はそうした系譜を総括して今の歴史観や感覚で再評価するものであり、両陣営のファンの交流を新たに生む機会にもなった。

聖飢魔IIは現在、地球デビュー40周年にあたっての期間限定再集結ツアーを実施中であり、その締めくくりとして、11月24日(月・祝)に大阪城ホール、11月30日(日)にさいたまスーパーアリーナでファイナル公演を開催する。〈悪魔が来たりてベビメタる〉での聖飢魔IIのパフォーマンスは驚異的に素晴らしく(特に閣下の仕上がりは21世紀に入ってからベストだったと思う)、それに衝撃を受けた多くのBABYMETALファンが今回のツアーファイナルに参加を決めている模様。いずれの公演もこれまで以上に盛り上がるはずだ。

この2公演の他にも、創設者ダミアン浜田陛下が率いるDamian Hamada’s Creaturesとの共演イベント〈地球魔界化計画第II章〉(11月2日(日)、長崎ハピネスアリーナ)や、氣志團主催の音楽フェス〈氣志團万博2025〜関東爆音パビリオン〜〉(初日の11月15日(土)に出演、幕張メッセ)など、聖飢魔IIを目撃するチャンスはまだ残っている。卓越した話術も含め本当に凄いライブバンドなので、ぜひ一度観てほしい。その際、過去の名作群や紆余曲折の歴史にふれておけばよりいっそう楽しめるだろう。本稿がそうした機会の助けになれば幸いだ。

補註

※1

魔暦とは、デーモン閣下や聖飢魔IIが掲げる〈悪魔教〉が地球征服を完了した年を起源とする表記のことである。本解散が成し遂げられた西暦1999年をD.C.(Devil’s Calender)元年、それ以前をB.D.(Before Demon)と呼称する。

※2

主要構成員の音楽的な影響源およびプレイヤーとしての守備範囲は非常に多岐にわたるが、各々の得意分野は概ね次のように述べることができるだろう。デーモン閣下(ボーカル)は歌謡曲やシンフォニックロック。3名のギタリストのうち、エース清水長官はジャズやソウルミュージック、ジェイル大橋代官はブルースやビートミュージック、ルーク篁参謀はネオクラシカルなHR/HMからエモまでメロディアスなもの全般。ライデン湯澤殿下(ドラムス)はプログレッシブロックやジャズロック。そしてゼノン石川和尚(ベース)はジャズやファンクという感じ。

作曲には全員が関与してきたが、メインソングライターはギタリスト陣であり、このうち長官が甘味(チョコレートのようなビタースウィートが近いか)、代官が苦味、参謀が酸味と考えれば、構成員が長官&代官だった1st〜3rd、長官&参謀の4th〜12th(本解散と最初の再集結)、参謀&代官となった現在という各時期のテイストの違いを捉えやすくなると思う。

※3

ダミアン浜田陛下のTwitter(現X)アカウントでは、2014年当時、好きなアルバム10選として下記の作品が挙げられていた(該当ポストは現在削除済みの模様)。

[HR/HM関連]順不同

ディープ・パープル『Made In Japan』

レインボー『Rising』

レインボー『On Stage』

レインボー『Long Live Rock ‘N’ Roll』

レッド・ツェッペリン『The Song Remains The Same』(『II』〜『IV』とも迷うとのこと)

スコーピオンズ『Tokyo Tapes』

ジューダス・プリースト『In The East』

ブラック・サバス『Heaven And Hell』

マイケル・シェンカー・グループ『M.S.G.』

クイーン『A Night At The Opera』

[プログレッシブロック編]順不同

エマーソン・レイク&パーマー『Tarkus』

エマーソン・レイク&パーマー『Brain Salad Surgery』

キング・クリムゾン『In The Court Of The Crimson King』

キング・クリムゾン『Larks’ Tongues In Aspic』

イエス『Close To The Edge』

イエス『Fragile』

U.K.『Night After Night』(3枚ともとても良いとのこと)

ルネッサンス『Novella』

マイク・オールドフィールド『Tubular Bells』

ピンク・フロイド『Animals』(『狂気』と大いに迷うとのこと)

※4

〈ヴィジュアル系〉とは、X(X JAPAN)やDEAD END、BUCK-TICKなどに連なるバンド群やシーンを指すものであり、聖飢魔IIや筋肉少女帯は(関連付けて語られることもあるが)そこには含まれない。ただ、視覚面でも強い個性や魅力を備えているためにそれを隠れ蓑にした幅広い音楽的変遷が可能になってきた、という点では相通ずる部分も多い。

少なくとも21世紀の初頭までは、見た目に気を遣っている奴らは音楽的にシリアスではないみたいな偏見が根強くあり、それがこのようなバンド群の正当な評価を妨げてきた。こうした偏見を覆した世界的バンドとしてのスリップノットの凄さとか、そのモンスター的なルックが広く認知された結果、聖飢魔IIのようなバンドが再評価される土壌が耕されてきた……みたいなことを考えるのも面白い。

※5

例えば、3rdに収録された代表曲“アダムの林檎”では、レッド・ツェッペリン“Immigrant Song”の有名なシャウトが引用され、リフ展開においても同曲のリズム構造が参照されているのだが、暗黒様式美メタル+ファンクみたいな曲調はきわめて個性的で、〈元ネタ〉の気配をまるで感じさせない。

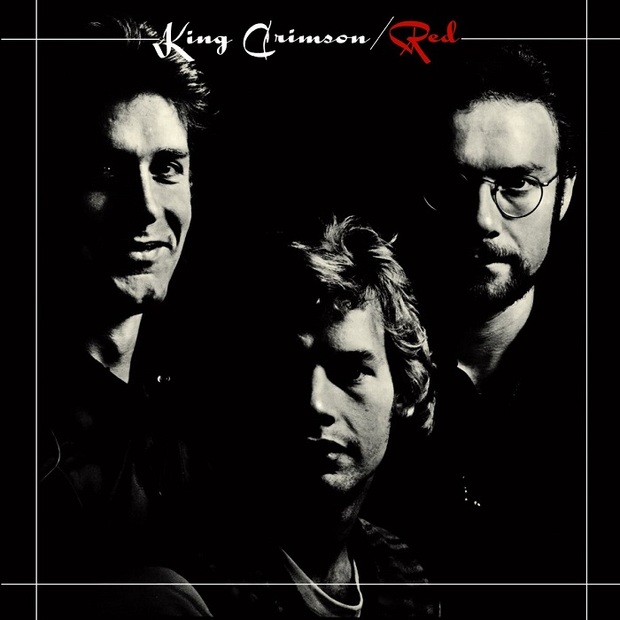

また、本解散前最終作である12thの最後に収録された名曲“GO AHEAD!”では、ドリーム・シアターに勝るとも劣らない超絶プログレッシブメタル展開のなかにキング・クリムゾン“Red”の5拍子リフがあまりにも滑らかに組み込まれ(4分30秒あたり)、原曲と全く異なる印象を生みつつ〈プログレ〉的なものの歴史文脈を美しく網羅している。

ただ、こうした〈元ネタ〉のファンが聖飢魔IIを聴くことや、それとは逆に聖飢魔IIのファンがこうした〈元ネタ〉に親しむことはあまりなく、そうしたリスナー層の分断がこのバンドを音楽的な評価から遠ざけてきたというのはあるだろう。しかし、そうした風潮もこれから確実に変わっていくのではないかと思われる。

※6

該当のレビューは、「BURRN!」1985年11月号の巻末〈DISC REVIEW〉に掲載された。同記事は復刻レビュー集「BURRNIN’ VINYL VOL. 1」(シンコー・ミュージック、1998年)にも収録されているので、興味のある方はぜひ読んでみてほしい。

本レビューの言い回しは苛烈であり、過剰と言わざるを得ない箇所も多い。ただ、当時のHR/HMにおけるストイックな考え方や、ヘヴィメタルが〈ヘビメタ〉と揶揄され軽んじられていた状況(『悪魔が来たりてヘヴィメタる』というタイトルはそこに自ら抵触しにいっているようなものでもある)に対するカウンターの先陣をきっていた同誌の立ち位置からすれば、こうやって反発するのは致し方ない面もある。

※7

0点をつけられたことは、けっこう不愉快だったよ。今ではその気持ちもわからないではない。中身だけではない、日本のレコード業界におけるロックのレコードの出し方に、ある種気に入らないところがあったようだ。バンドのメンバーに対してではなく、レコード会社の姿勢に対して0点をつけたということを聞いた。後で。ただそれが文章の中では伝わってこない。

しかし、これから世の中に出ていって、これで喰っていこうと思っている我々の、人ではないけれどもこれが人だったとした場合の“人の人生をあんたはどう考えてるんだ”ということには腹が立った。

もう一つ感じたのは、“ミサとか観に来てないでしょ”ということ。観に来れば多少考えが変わったかもしれないが、一方的に線を引かれてしまった。こちらにしては損な話ではある。大きな力を持ったメディアが一切取り上げなくなるわけだから。

他にも感情的な理由が重なっている。それがロックといえばロックなんだろうが。

我々は直後に、まったく違うところで観客を獲得していくから、あまり関係なくなるけど、ただその時は不愉快だったよね。そのへん。因みにその人はまだその雑誌に関わっていると思うが、デビューして二十年、今だに一度も対面したことはない。

「聖飢魔II 激闘録 ひとでなし」(山田晋也 著、パン・プロダクション、2006年)P. 55〈雑誌メディアへ進攻の中の暗部〉からデーモン閣下のコメント部分を引用

※8

そもそも第一大教典では叩いてない。オーディションで入る前に終わってて、マスタリングの時かに、俺に合格という連絡をし忘れていることに気づくくらいだから。第二大教典で初めて、プロのレコーディングをしてみて、あれは川部(修久)氏だから、こっちがわけわからないうちに、うまく録ってくれた。だからけっこう音は気に入っている。第三大教典になってミキシングエンジニアが替わってね。今にして思えば、俺がへたすぎたので、チューニングの方法とか、鳴らす方法があまりにもアマチュアだったから、すごく音が良くない。今でも一番聴きたくない。

「聖飢魔II 激闘録 ひとでなし」(山田晋也 著、パン・プロダクション、2006年)P. 84-85〈殿下にとっての『THE OUTER MISSION』〉から引用

というライデン湯澤殿下の発言もあるように、『悪魔が来たりてヘヴィメタる』にはクレジットに記載されていないサポートミュージシャンが参加しており、次作以降における各構成員の個性的なプレイとは質の異なる超絶技巧を披露している。それが本作の唯一無二の味わいにつながってもいるのだが、自作自演やDIYを尊ぶHR/HMの価値観からすればこれは強い批判されても仕方のないポイントだ。〈0点事件〉で聖飢魔IIがHR/HM界隈と断絶したことでこうした要素が注目されにくくなったのも、ある意味では運が良かったと言えるのかもしれない。

ただ、ここまで述べてきた諸々のことに鑑みても、〈0点〉(作品の出来不出来を反映しない、何も考えずに絶賛して100点つけるのとある意味では同じ評価の仕方)は不誠実であり妥当でなかったと思われる。

※9

聖飢魔IIの“不思議な第3惑星”(1988年発表)は、全編英語なのにナンセンスな日本語に聞こえる空耳的歌詞とアイアン・メイデン系譜のスピードメタル的曲調を組み合わせることで、メタルの美学を高度に体現しつつそれを強烈におちょくるという難事を成し遂げている。そこで〈Want some beat?〉(わさび)という言葉が連呼されるのだが、これがBABYMETALの“BxMxC”(2019年発表)でもパンチラインとして用いられている。〈悪魔が来たりてベビメタる〉で“BxMxC”が演奏されたことにより、この2曲の関係が明示され、本稿で述べてきたような在り方の継承が示唆された。本当に良い対バンイベントだったと思う。