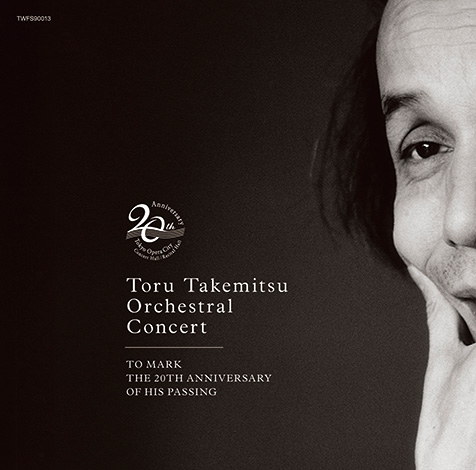

武満徹の没後20年、記念碑的な演奏会の全記録~引き継がれる音楽のちから

昨2016年、武満徹の没後20年として東京オペラシティ コンサートホール、その名もタケミツ メモリアルでおこなわれたコンサート (10月13日)の録音がリリースされた。演奏はオリヴァー・ナッセン指揮による東京フィルハーモニー交響楽団。

OLIVER KNUSSEN,東京フィルハーモニー交響楽団 没後20年武満徹オーケストラ・コンサート(2016/10/13) FONTEC X TOWER RECORDS(2017)

没後10年、2006年に同じホールでおこなわれたコンサートは、3つの協奏的作品――《カシオペア》《アステリズム》《ジェモー》――による『武満徹の宇宙』としてCDリリースされたが、今回はまた趣きが異なる。協奏的作品あり、オーケストラ単独あり、声を含む作品ありで、しかも1960年代の4作品と1990年代の作品との組みあわせ、ひびきの面で共通するもの、変化しているもの、変化していながらも、引き継がれているもの、を聴きとることができる。

弦楽のみの《地平線のドーリア》は、1960年代の武満徹の作品がしばしばそうであるように、ステージ上での配置が特殊だ。前の方と後ろの方とで分け、ひびいた音が、べつのところでエコーとなってのこり、メロディ(のようなもの)を浮きあがらせる。中間部は映画『砂の女』(の音楽)と共通しているところがあって、映画の記憶があると、どことなく音・音楽だけとは異なった視覚的なイメージを抱かされる。

『武満徹の宇宙』で《アステリズム》を弾いた高橋悠治が、ここは《テクスチュアズ》で、また《夢の引用》で登場。当初はピーター・ゼルキンが予定されていたのだが、都合により変更となった。かならずしもソロとして前面に大きくでるというよりは、部分的に、むしろ「オーケストラのなか」の存在として扱われ、それでいながら、短い存在感をピアノによってこそ現前化するこの作品は、プログラム後半の《夢の引用》と大きくコントラストをなす。

《グリーン》ははじめ 《ノヴェンバー・ステップス第2番》と仮に呼ばれていた作品で、《ノヴェンバー・ステップス》のストイシズムとは異なった、むしろ後年の武満作品で大きな位置を占めるようになってくるエロティシズムが、短いなか、満ちている。

《環礁》はソプラノのクレア・ブースの歌唱を伴う。日本語の詩によりながら、ことばの音と意味とつながり/切断に意識的であるがゆえに、ユニヴァーサルに演奏しうる可能性を持ちうることを示した。そしてこの作曲家において、日本語そのものにがっちりと四つに組んだ作品が――合唱曲ではなく――ないことをあらためて痛切に感じさせられる。

2台のピアノとオーケストラのための《夢の引用――Say sea, take me!――》は、1991年の作品で、ピアノは高橋悠治とジュリア・スー。ドビュッシー《海》の引用がさまざまなかたちでなされ、それは先のドビュッシーを想起させる《グリーン》とひびきあいつつ、また遠くにベリオ《シンフォニア》ともつながってもいようか。「海 sea」という語が武満徹の作品で何度も音名としてあらわれたり、あるいはエッセイや墓碑銘として用いられたことを想いだすこともできるし、「汎調性(パントーナル)」といったかたちでの音楽の志向や、ここでも副題としてとられているエミリー・ディキンソンへの親近感を重ねることもできる。そうしてみると、「地平線」や「環礁」「グリーン」「海 sea」といった自然のテーマ系は、武満徹の全作品、いや、それだけではなく、このコンサート/CDにおけるものとして、おのずと浮かびあがってくることだろう。ついでにいえば、武満徹における唯一の映画随想が『夢の引用』であったことも――。

没後20年ともなると、生きていた作曲家との距離もとれるようになったり、新たにみえてくるものもでてきたりする。生前の肉声を生かした立花隆『武満徹・音楽創造への旅』(文藝春秋)がでて、地道に跡づけをおこなった小野光子『武満徹 ある作曲家の肖像』(音楽之友社)も刊行された。一方で、若い人にむけたシリーズのひとつ「ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉」の1冊として 『武満徹: 現代音楽で世界をリードした作曲家』(筑摩書房)や、ヴィジュアルを多くつかった「日本の音楽家を知るシリーズ」の『武満徹』(ヤマハ・ミュージック・メディア)もでた。

コンサート/CDに戻るなら、1952年生まれのナッセンは、生前の作曲家とも親しく、このホールでも何度かタクトをふっている。1938年生まれの高橋悠治も同様だ。作曲家と交流があり、スコアに書ききれていないところをも作曲家の肉声をとおして知っていた演奏家も、少なくなってゆく。演奏家も、あるいは作曲家について執筆する者も、次第に世代交代していることを、このアルバムをとおして感じとることも可能か。