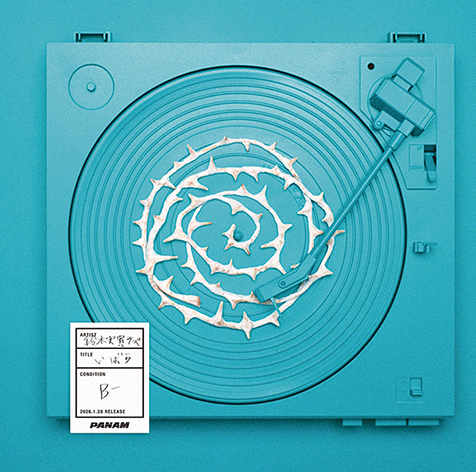

坂本曰く〈自分にとって特別なアルバム〉

そうして完成された『音楽図鑑』は、タイトル通り色とりどりの楽曲が図鑑のように配置されたアルバムとなった。坂本自身は本作を振り返り、〈35年以上経っているいまの耳で聴くと、まだまだ甘いかな〉〈この程度じゃ情けないんじゃないの?〉などと自嘲気味のコメントを残している。その一方で〈自分にとって特別なアルバム〉とも認めているように、どの曲にもポップなメロディーと緻密なアレンジが施され、耳に残る音色やフレーズがぎっしりと詰め込まれている。

例えば冒頭曲“TIBETAN DANCE”は、YMOの2人と、YMOのサポート・メンバーだった大村憲司が参加。チベットの少女がダンスしているイメージで作られたオリエンタルな楽曲で、中期YMOやジャパンを彷彿とさせる。続く“ETUDE”は、清水靖晃のサックスやレイ・アンダーソンのチューバがフィーチャーされ、当時は〈同期ジャズ〉とも呼ばれたナンバー。これもどこかYMOの“体操”や“THE END OF ASIA”、“千のナイフ”に通じるものがある。

“TIBETAN DANCE”もそうだが、ガムラン楽器を取り入れた“羽の林で”や、アジアの熱帯に棲むオランウータンの語源をタイトルの冠した“森の人”など、全体的にアジアのテイストを散りばめた楽曲が多く並んでいるのも特徴的。もちろん、そうした要素は他のさまざまなジャンルと〈チャンプルー〉されているため、ひとつのスタイルで言い表すことは困難だ。ヤン富田のスティール・パン、近藤等則のトランペットをフィーチャーした“PARADISE LOST”も、レゲエのリズムと中華風のメロディー、フリー・ジャズの要素が絶妙なバランスで混じり合っている。

坂本龍一の〈真髄〉が刻まれている

アルバム中、最も有名であり坂本の代表曲としていまも愛されているのは、やはり“SELF PORTRAIT”だろう。鍵盤を遊びながら弾いているときに思いついたというこの曲は、バッハの“G線上のアリア”やヨハン・パッヘルベルの“カノン”にも通じる、美しいハーモニーと素朴なメロディー、切なく胸を締め付けるような転調など、シンプルだが何度も聴きたくなるような魅力に溢れている。レコーディングには山下達郎のほか、グレゴリー・チェルキンスキー(ミカド)がスタイロフォンで、高橋幸宏がドラムで参加した。

YMOのラスト・アルバム『サーヴィス』の“PERSPECTIVE”を思わせるような、坂本自身の素朴な歌声が耳に残る“森の人”を経て、アルバム最後を飾るのは、坂本が学生時代に作曲し、ナム・ジュン・パイクとのコラボレーションによって完成した“A TRIBUTE TO N.J.P.”。中村哲のサックスと坂本のピアノ、ナム・ジュン・パイクの話し声が有機的に呼応し合う不思議なアンサンブルが、まるで抽象絵画を観たときのような余韻を聴き手に残しながら、静かに幕を閉じる。

前述したように、本作『音楽図鑑』は、YMOという〈仮想敵〉を失った坂本が、あらためて自分自身と対峙しながら作り上げたアルバムである。リリースから36年たったいまなお色褪せない魅力を放っているのは、ここには固有のスタイルや時代性を取り払った、彼の音楽性の〈真髄〉が刻み込まれているからだろう。