気まぐれな2人が作った『Wrong Way Up』

――まずはジョン・ケイルとの『Wrong Way Up』から話しましょうか。

柴崎祐二「これ以前、イーノはU2とかネヴィル・ブラザーズ※1とか、すごくフィジカルな人たちと仕事をしていたんですよね。アンビエント・シリーズが一段落してやり尽くし、オリジナル・アルバムを5年ほど出しておらず、外仕事ばかりやっていた。

当時のインタビュー※2を読んで、迷いがあった時期なんだろうなと感じました。そんなときにケイルから話がきて、そこに乗ったと」

伏見瞬「そもそもはケイルからオーケストラを使いたい旨の相談があって、イーノがソ連のオーケストラをケイルに紹介したのが始まりみたいですね。〈一流だけど、お金はかからないよ〉と。結局イーノがケイルの『Words For The Dying』(89年)のプロデュースもして、次にこのアルバムを作った」

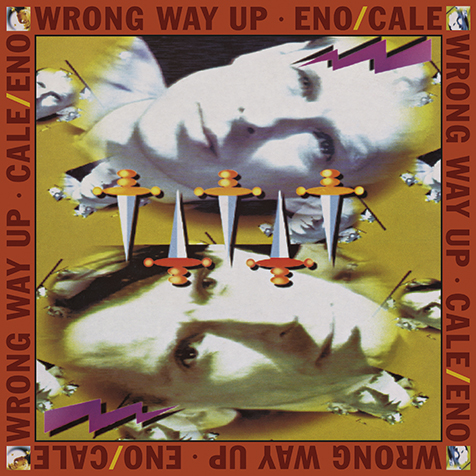

BRIAN ENO,JOHN CALE 『Wrong Way Up [Expanded Edition]』 All Saints/BEAT(2020)

柴崎「80年代のケイルは一般的に迷走気味だったとされていて、イーノはイーノで異種格闘技的な仕事に熱中していた。なのに、すんなり再会して70年代ロックっぽいアルバムを作ったというのが友情物語ですね(笑)」

伏見「ただ、制作中は喧嘩していたそうですね。ケイルが振り返ったら、ナイフを持って立っているイーノがいてびっくりしたとか(笑)」

柴崎「ケイルは野性的かつ気まぐれで、思いつきで行動するから辛かった、とイーノが語っています。イーノはじっくりやる人なので」

伏見「その後、アルバムのツアーをやろうとしていたのに、イーノが反故にしちゃって、ケイルは怒ったそうですね。

2人とも気まぐれなんでしょうか。ジャー・ウォブルも、みんなアルバムを2枚作ってバンドを辞めています(笑)。イーノはロキシー・ミュージック、ケイルはヴェルヴェット・アンダーグラウンド、ウォブルはパブリック・イメージ・リミテッドですね」

『Wrong Way Up』の明るく牧歌的な他に得難いサウンド

――音楽的にはいかがでしょう?

柴崎「『Wrong Way Up』には、制作当時のテクノロジーが持ち込まれつつも、70年代中盤に2人がコラボして作っていた歌モノ作品の質感がある。僕はプレ・ニューウェイヴの狭間的な時代のロック・サウンドがすごく好きで」

伏見「ソングライティングが70年代的なんですよね。それを当時のサウンドでやっている」

柴崎「あと、ブリティッシュ・フォーク的な感じもあって、英国の田園のイメージが彼らのフィルターを通って提示されているように思える。他に得難い作品ですね」

伏見「良い意味で能天気な、南国のリゾート音楽みたいな作品ですよね」

――まるでトーキング・ヘッズのような曲も収録されています。

伏見「90年当時の〈ワールド・ミュージック〉という感じですよね。ポール・サイモンっぽさもあります」

柴崎「イーノはコンセプチュアルなノン・ミュージシャンなので、こういう明るい作品をミュージシャンとして作ったことで、セルフ・セラピー的な効果があったんじゃないかと思います。

それに、イーノは昔からストレートな8ビートとか、ロックンロールのクリシェが大好き。それは同時にケイルの個性でもあって。このアルバムには、まるでファッツ・ドミノみたいな曲も収録されていますし」

伏見「2人ともドゥーワップや初期のロックンロールが好きなんですよね」

ロック史のはぐれ者、異才ジョン・ケイル

伏見「ヴェルヴェッツ(ヴェルヴェット・アンダーグラウンド)ではルー・リードがロックンローラーで、ケイルが現代音楽を持ち込んで対立したと語られるけど、実はそうじゃない。ケイルのソロ作を聴くと、とてもメロディアスなものが多い。

乱暴なアナロジーですけど、ルー・リードとケイルって、ジョン・レノンとポール・マッカートニーみたいなんです。ルー・リードは楽曲構造がシンプルで言葉の強い音楽を得意としていて、ケイルは洗練された柔らかい曲を作る」

柴崎「ケイルは実験音楽的な文脈で語られすぎるので、長いこと日本のロック・ファンは彼のソロ作をどう捉えていいかわからない、みたいな感じだったと思うんです。リトル・フィートのメンバーを交えて作った『Paris 1919』(73年)やアイランドでの3部作(74年作『Fear』、75年作『Slow Dazzle』『Helen Of Troy』)とかは、意外にもかなり聴きやすいロック・アルバムで、だからこそ掴みどころがない。

ケイルは常にロックンロールを脱構築しようとしているふうに見えて、けっこうパッション重視でやっている印象があります。だから〈オールドウェイヴからパンク、ポスト・パンクを経てオルタナティヴ・ロックへ〉という主流の歴史観と齟齬をきたしている。それが語りづらい理由なんだろうなと。

その後、ポスト・パンクの時代から10年ほど経った90年にイーノと組んだら、そういった文脈が脱色されて心地良いロック・アルバムが出来上がった」

伏見「現代音楽周辺から出てきたと聞くと、コンセプチュアルな人だと思ってしまうけど、ケイルはそうじゃない。それはソロ作を聴けばわかるし、よく考えるとヴェルヴェッツの頃もコンセプトはなくて、衝動が勝っている(笑)」

柴崎「〈ヴェルヴェッツの頭脳〉とかではなくて、普通に〈ロックってかっこいい!〉という人ですよね」

伏見「むしろ、ロックと文学をどう融合させるか試行錯誤したり、『Metal Machine Music』(75年)ではっきりとノイズに振り切ったりしていたルー・リードのほうが、ロックに対して理知的で批評的。ケイルはもっと混乱している人で、ヴェルヴェッツを辞めたのも、実際は人間関係のもつれが大きかった」

言葉の意味から逃れていくブライアン・イーノの歌

――『Wrong Way Up』は、イーノにとってひさしぶりのヴォーカル・アルバムでした。

柴崎「ヴォーカルが重要な作品で、2人の声が似ているのもおもしろい。イーノの淡白な歌声ってそこまで好きじゃなかったのですが、これを聴き直したらすごくいいなと思いました」

伏見「『Another Green World』(75年)のジャケットや音楽に象徴されるように、イーノは物事を色や形などで抽象的に捉えています。だから、歌声にも人間味があまりなくて、ただ〈音としてある〉というふうに歌っている」

柴崎「コーラスとか歌のオーヴァー・ダビングとかを過剰にやるのも、自分の歌声というものを楽音のひとつにしてしまいたいからなんだろうなと。

歌詞については、〈『言葉とは何を意味するのか?』と質問することは『どうしてスネア・ドラムはああ鳴るのか?』というのと同じ質問だ〉と意地悪なことを言っています(笑)。つまり、言葉を意味ではなく音韻として捉えていて、その配合を追究している」

――歌があるとそこが音楽の中心になって、聴き手は意味を読み取ろうとしてしまうので、とにかく〈ストップ・メイキング・センス(意味をなすことをやめろ)〉なんだと語っていますね。でも、ナンセンスな歌詞やスキャットの歌ではダメなんだと。

柴崎「そこにイーノの知的で誠実なチャレンジありますよね」

伏見「“Sky Saw”(『Another Green World』収録曲)の歌詞に〈すべての雲が言葉に変わり/言葉は次第に浮かんでいく/誰もその意味を理解できない/誰もがそれを無視している〉というラインがあります。これは、イーノが言葉を扱う際のマニフェストのようですよね」