メタルの祖? 破壊的なサウンドのブルー・チアー『Vincebus Eruptum』

──ブルー・チアーは今回のラインナップでは、今の若い世代にもいちばん有名な部類だと思います。

中本「メタルの始祖説もありますしね。この“Summertime Blues”はやっぱり針が振り切れてますよね。当時のサイケっていうと浮遊感とかラブ&ピースな感じが多かったなか、ドカドカドラムにファズ・ギターが炸裂。この破壊的なサウンドが現れたのは衝撃的だったと思います」

──イキったボーカルとかも含め、中学生の頭で考えた理想のロックという感じ。60年代のサウンドなんだけど古くない。

中本「BB・キングの“Rock Me Baby”とか、ブッカ・ホワイトの“Parchman Farm”とか、カヴァーの選曲はちゃんとルーツへの敬意も持っているんですよ。ただまあ、ラリってるので(笑)。あの時代が産んだひとつの究極のサウンドと思います。

セカンド・アルバム(68年作『Outsideinside』)は音がデカすぎてスタジオで録れなくて野外録音になったほどなんですよ(笑)。あれも再発してほしいです」

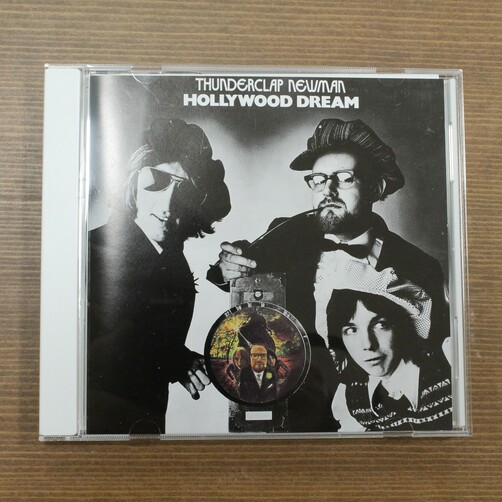

名曲“Something In The Air”のサンダークラップ・ニューマン『Hollywood Dream』

──ここからは村越さんのチョイスです。

村越「僕がサンダークラップ・ニューマンのヒット曲“Something In The Air”を知ったのは映画の『いちご白書』(70年)です。学生運動をテーマにした映画の内容ともフィットしていました。ノンポリの主人公が自分を見つめ直すというか、気持ちが新たなフェーズに入っていくシーンで使われるんです」

──僕は鈴木さえ子『スタジオ・ロマンチスト』(87年)でカヴァーされていたのを聴いたのが最初でした。

村越「バンド名よりも曲が有名なパターンですよね。この唯一のアルバムはザ・フーのピート・タウンゼントがプロデュースしていて、ベースも彼が変名(〈Bijou Drains〉)で全曲弾いてるんです。ただ、みんなで練習してグルーヴを作ってくようなタイプではないですね。あくまでアルバムのなかのバンドだったと思います」

熊谷「サウンドのギミックが英国っぽいですよね。ストリングス・アレンジもすごくうまい」

村越「このアルバムに入ってるいい曲はなんとなくどれも“Something In The Air”に似てます(笑)。ヴォーカルのスピーディー・キーンはのちにジョニー・サンダースのプロデュースもしてましたね」

──少年のようなルックスでジャケに写ってるジミー・マックロウはウィングスに加入しますしね。

村越「そうです。彼が出世頭でした(笑)」

ロバート・パーマーの名を知らしめた『Vinegar Joe』

村越「ヴィネガー・ジョーは男女ヴォーカルのバンドです。男性がロバート・パーマー、女性がエルキー・ブルックス。エルキーの旦那がギタリストなので、図式としてはアイク&ティナ・ターナー的、ツイン・ヴォーカルという意味ではデラニー&ボニーの路線を狙ってる感はあります。ただ、狙ってるんですけど、にじみ出るサウンドは英国的で、重くなり過ぎない。ちょっとフェイセズとかストーンズ的な雰囲気もあるし」

──スワンプとも言える粘り気もありつつ、イギリス人のソウル好きの系譜を確認できる作品です。のちのファンキー・ソウル、ブリット・ファンクとかにつながっていく源流でもある。なにより、ロバート・パーマーというスターを送り出したきっかけになった作品です。彼も、ヴィネガー・ジョーとソロ作2枚、計3枚が今回発売されますね。