「レナードの言葉の周りに演奏が自然に生まれてくるようなオーガニックな音楽が欲しかったんだ」

いまはネット上に星のように散らばる曲が個人の好みにしたがって、あるいは無作為に聴かれる機会がふえている。では半世紀以上ポピュラー音楽でアルバムが担ってきた音楽のありようは必要なかったということなのだろうか。もちろんそうではない。好きな曲だけを拾い集めることと、ひとまとまりの音楽を連続して聴くことでは、楽しみ方の次元が異なる。それは無数に散らばる星を個別に眺める喜びと、想像された星座の物語を味わうことのちがいにたとえられるかもしれない。

『ヒア・イット・イズ:トリビュート・トゥ・レナード・コーエン』は、音楽をアルバムで聴くことの醍醐味を教えてくれる作品だ。世にトリビュート・アルバムの数は多いが、選び抜いたミュージシャンの演奏で多彩な歌手が名曲に取り組んだこのアルバムの筋の通し方には格別なものがある。

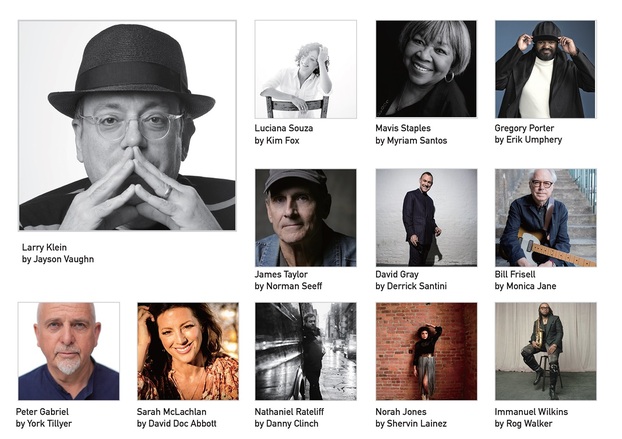

言うまでもなく、レナード・コーエンは“スザンヌ”“電線の鳥”“ハレルヤ”などのスタンダードを作ったカナダ出身のシンガー・ソングライター/詩人/小説家。プロデュースしたラリー・クラインはジャズとポップスの境界線上で数々の名作をプロデュースしてきた人だ。ズームで彼にこのアルバムの制作にまつわる話を聞いた。

「レナードとは、わたしの前妻のジョニ・ミッチェルを通して知り合った。1982年のことだったと思う。歳月を重ねるにつれて親しくなって、素晴らしい関係が続いた。わたしが次にルシアナ・ソウザと結婚したときも式に出席してくれた。ジョニとルシアナ、両方の結婚式に出席してくれたのはたぶん彼だけだと思う(笑)。レナードとはつきあいが深かったので、彼が亡くなったときは、ほんとに寂しい毎日が続いた。5年ほど経って、ようやく他のミュージシャンや歌手たちと彼の作品に取り組む時が来たんじゃないかと思ったんだ」

アルバムにはノラ・ジョーンズ、ピーター・ガブリエル、ジェイムス・テイラー、グレゴリー・ポーター、サラ・マクラクラン、メイヴィス・ステイプル、イギー・ポップら豪華な顔ぶれが参加している。もちろん奥さんのルシアナ・ソウザも。

「ブルーノートのドン・ウォズと打ち合わせしたとき、アルバムの構想を話したら、彼もいいアイデアだと賛成してくれて、進めることになった。最良のコンテクストを決めて、形にする方法が決まるまでには少し時間がかかった。初期のアルバムから近年のアルバムまで、レナードの作品の幅広さを提示したかったから、歌手ごとにこの曲はどうだろうと打診していった。ほとんどの歌手/ソングライターにとって、レナードは目の前にそびえる高峰みたいな存在だから、圧倒される、自分にはできないと言う人もいたし、日程が合わなかった人もいた。幸運だったのは、わたしの好きな人たちばかりが参加してくれたことだ。こういうアルバムを作る楽しさは、この歌をこの人がうたえばどんなふうになるのだろうと頭の中で想像することからはじまる。ノラ・ジョーンズには“スティア・ユア・ウェイ”を提案した。レナードが亡くなる前の最後のアルバムに入っていた曲で、あまり聴かれていないけど、とても奥深い作品なんだ。ノラもこの曲を知らなかったけど、聴いたら気に入って、レコーディングはとてもうまくいった」

最初にやった曲をたずねたら、ナサニエル・レイトリフのうたう“フェイマス・ブルー・レインコート”だった。かつてジェニファー・ジョーンズがアルバム・タイトルにしたこともある曲だ。

「ナサニエルはデンヴァーに住んでいるんだけど、バンドと一緒に顔を突き合わせてやりたいからと、ロサンゼルスに来てくれた。そう言ってくれたのはうれしかった。ふだんこういうプロジェクトだと、アーティストは世界中に散らばっているから、演奏とうまくかみ合うかどうかを確認するために、まずガイドで別の人にうたってもらうんだけど、一緒にやれて意味があったね。コロナ騒ぎで、ロサンゼルスまで来れない人も多かったから」