ジャケットのドローイングを描いた李は、近年坂本との交流を深めている世界的に著名な美術家である。ちょうど坂本が芸大に入学した頃、日本の現代美術を席巻した〈もの派〉の理論的支柱となった美術家でもある。坂本も大学時代から現代美術に関心を持ち続けてきたし、かつてより芸大の音楽学部よりも美術学部の方が居心地がよかったと語っているのはよく知られているところだろう。〈もの派〉とは、聞きなれない言葉だという人の方が多いかもしれない。〈もの派〉は、1960年代末より台頭した、日本の現代美術における主要な動向のひとつである。たとえば、石、木、鉄、紙、ガラス、パラフィンなどの素材を未加工のまま使用し、それら〈もの〉を、単体で、あるいは複数の素材を生のまま組み合わせて作品とする一群の美術家による動向である。特に、李は著書「出会いを求めて」(1971年)において、作ることの否定を唱え、〈もの〉そのものの顕現や、世界のあるがままの鮮やかさとの出会いによって、ものと空間との関係性の提示や構造化をこれからの美術家の役割とした。時代的には70年の大阪万博以前に台頭したテクノロジー・アートと入れ替わるようにして台頭し、自然や環境をテーマにしたアプローチによって多くの美術家に影響を与えた。それは、坂本が被災した近代の楽器の象徴としてのピアノが〈もの〉に返っていくという認識によって作品化(インスタレーション作品「IS YOUR TIME」2017年)したこととも関係があるように思われる。

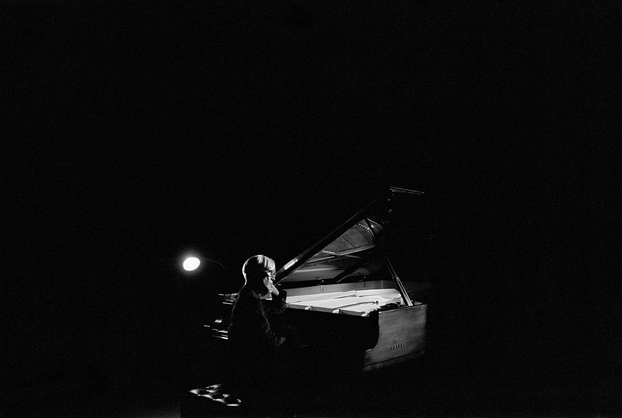

李は『12』へのコメントも寄せている。そこには、〈何かをじっと凝視しているような、不思議な張り詰めたサウンドの流れが身体の空間に広がる〉とある。李は坂本の音楽に、なにか世界の鮮やかさを聴き取っているのだろうか。李のドローイング「遥かなるサウンド」はこのコメントを、ひいては『12』におさめられた坂本のスケッチを視覚化したもののようにも感じられる。赤と緑(と水色)がせめぎあっているような限られた色彩、素早い筆致による一回性の痕跡、それはたしかにスケッチの数々と呼応しているかのようだ。音を凝視するように聴く。いや、音を聴いているということが、〈何かをじっと凝視している〉ように感じさせるのだ。その〈張り詰めたサウンド〉が、自身の体に取り込まれていくように広がっていく。そして、坂本の呼吸音は、やがてそれを聴く私の呼吸もまた意識させるようになるだろう。遥かなサウンドは、それを凝視するようにして、私の呼吸と重なり合い、音は自身に取り込まれ、広がっていく。そして、その中心には坂本の存在が、たしかに、しっかりと、その鮮やかさを映し出している。

*—本作の坂本龍一のコメントより

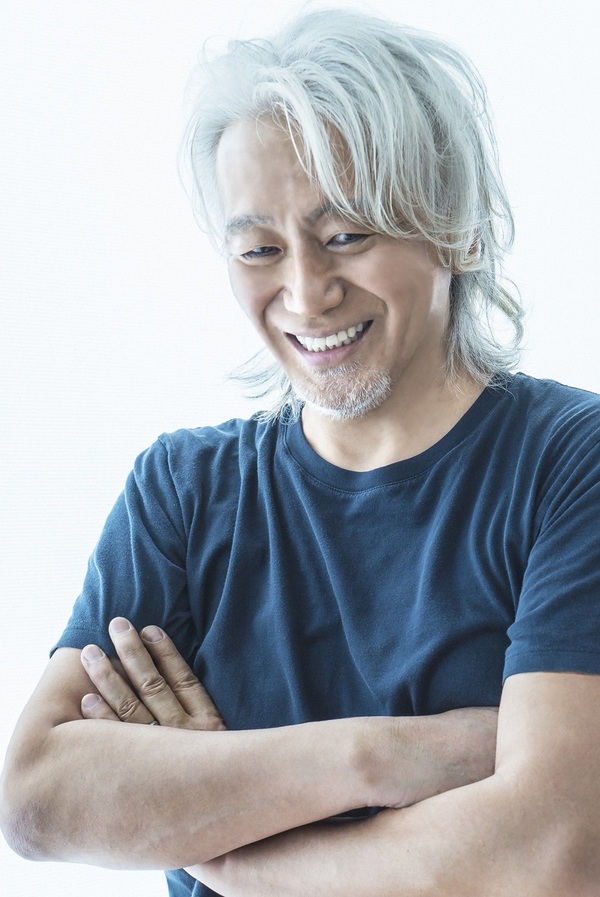

坂本龍一 (さかもと・りゅういち)

1952年、東京生まれ。1978年、『千のナイフ』でソロデビュー。同年、〈YELLOW MAGIC ORCHESTRA (YMO)〉を結成。散開後も多方面で活躍。映画「戦場のメリークリスマス」(大島渚監督作品)で英国アカデミー賞を、映画「ラストエンペラー」(ベルナルド・ベルトリッチ監督作品)の音楽ではアカデミーオリジナル音楽作曲賞、グラミー賞、他を受賞。常に革新的なサウンドを追求する姿勢は世界的評価を得ている。

寄稿者プロフィール

畠中実(はたなか・みのる)

1968年生まれ。90年代末より展覧会企画や音楽イヴェント企画に携わり、現在までさまざまな展覧会を手がけ、作家の個展企画も多数行っている。美術や音楽について執筆活動も行ない、おもな編著書には、「現代アート10講」(田中正之編、武蔵野美術大学出版局、共著、2017年)、「メディア・アート原論」(久保田晃弘との共編著、フィルムアート社、2018年)など。