チャールズ・ロイドを初めて生で聴き、取材したのは2013年の1月のことだった。80才を超えてなお新しい音楽に彼を駆り立てているものが何か、非常な興味があった。しかし、「たとえば、昔々乞食と王様がいてな、そこにはな…」、と話し始める翁の寓話に満ちたインタヴューは、教養のない私には念仏のようであり、その寓話が彼自身の創作なのかどうかすら判然としないまま魔法は40分後に解け、謎が謎をよぶ禅問答のような取材は終わっていた。

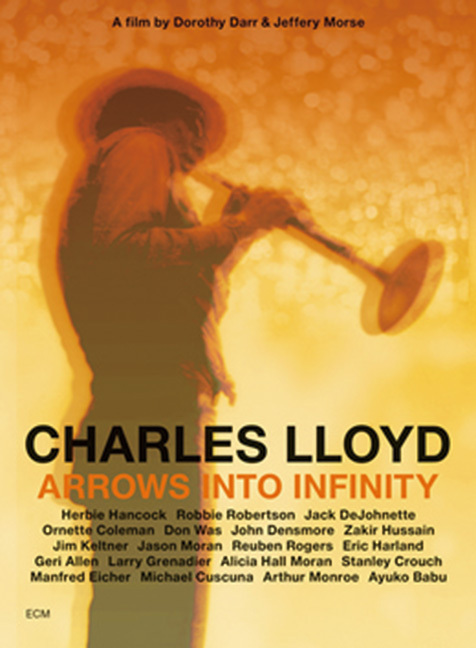

さて、今回、巨匠チャールズ・ロイドのドキュメンタリーがリリースされた。『Arrows Into Infinity』(無限にむけ放たれた矢)は、現在までの彼の演奏活動のすべてをライヴ、インタヴューなどのフッテージによって再構成したものだ。簡単に言うならば、前半にブロッコリーのような頭の人々がたくさん登場し、後半にはその芯だけになったような人々が登場するという感じ、だ。60年代と70年代に名声を得、今も活動するジャズアーティストをとりまく風景がここには映し出されている。

ドキュメントによれば、メンフィスに生まれ、音楽活動を開始した彼の出発点は、ハウリン・ウルフなどのブルース、R&Bのアーティストのバンドでの仕事だった。同様の経験を同郷のオーネット・コールマンも積んでいるが、この経験が彼らの音楽にある種の世界性を担保したのかもしれないとあらためて思った。フィニアス・ニューボーンJr(p)にジャズを学び、オーネットを通じ、彼の仲間であると同時に時代の前衛であったドン・チェリー、チャーリー・ヘイデン、ビリー・ヒギンズと知り合う。その後、エリック・ドルフィーの後釜として雇われたチコ・ハミルトンのバンドで才能が認められる。やがて独立、伝説のカルテット(キース・ジャレット、セシル・マクビー、ジャック・ディジョネットのリズムセクション)を結成しているのだが、このグループのモントルーでのライヴとそのアルバム『Forest Flower』の成功で、時の人となるあたりの映像はなかなかのものである。フラワー・ムーブメント絶頂期にその時代のアイコンの一人として彼はアメリカ国内で圧倒的な人気を手にし、それまでボブ・ディランしか聴かなかった人たちが彼の音楽に押し寄せる。マイルス以上にジャンルを超えてジャズを世界に放った人という、このドキュメントが再生する物語は、極東の島国の住民にはピンとこないのではないかと思うが、この盛り上がりを豊富な資料映像や取材によってようやく疑似体験し、共有できた気がする。

この成功の後、彼は次第に音楽シーンから姿を消していく(ここで紹介されるディジョネットと二人、山中で即興演奏を奏でたりする映像は白眉! 誰も聴いていないどころか、鳥や獣だけが彼らの聴衆であり共演者なのだ)。つまりオーネット言うところの「ミュージック・ワールド」と「ミュージック・ビジネス」の軋轢に堪え兼ねてシーンからフェイドアウトし、隠遁生活を送る。そしてこの時の試行錯誤が彼をいろんな思想へと近づけ、復帰後の彼、つまりブロッコリーの芯のような非常に深淵な彼の雰囲気をつくったようだ。いやはや、ハービー・ハンコックからロビー・ロバートソンまでが証言者として召還、110分の感動のジャズドキュメント、これはもはやジャズそのもののドキュメント、だ。