ATCQ、ビースティーズ、J・ディラ、DJシャドウ……ECMと黄金期ヒップホップ

そのように独立独歩のECMの作品がヒップホップでサンプリングされたという例は、そこまで多くない。レーベルの個性がはっきりとしすぎていたり、アフリカ系アメリカ人たちが中心になってきたジャズの歴史や潮流からは若干離れていたりするので、ヒップホップのビートにあまり馴染まないのかもしれない。ヨーロッパのレーベルなので、ゴールデンエイジの頃(80年代半ば~90年代半ば)のアメリカのプロデューサーやビートメイカーがECMのレコードを手に入れづらかった、中古盤があまり手近に転がっていなかった、というような事情もあったかもしれない。

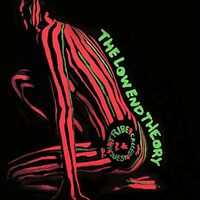

そんな中から代表的な例をまず挙げるなら、ア・トライブ・コールド・クエストの名曲“Buggin’ Out”だろう。ニュースクールクラシック『The Low End Theory』(91年)に収録されているこの曲(プロデューサーはATCQのQ・ティップとアリ・シャヒード・ムハンマド)の強烈なベースラインは、ドラマーのジャック・ディジョネットの“Minya’s The Mooch”からサンプリングされている。収録アルバムは『New Rags』(77年)、ベーシストはマイク・リッチモンドだ。

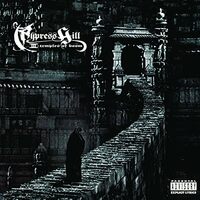

同じジャック・ディジョネットの曲では、『Picture』(77年)から“Picture 6”の物憂げなピアノ(ディジョネット自身によるもの)のフレーズがチョップされてサイプレス・ヒルの“Stoned Raiders”で引かれており、おどろおどろしいホラーなムードを作り上げている。『Cypress Hill III: Temples Of Boom』(95年)に収録されているこの曲のビートは、現在もドープで変わった作品を作り続けている異才DJマグズによるもの。

ビースティ・ボーイズの作品の中にも、ECMの曲をサンプリングしたものがある。傑作『Check Your Head』(92年)の収録曲で、シングルカットもされた“Pass The Mic”だ。ビースティーズとマリオ・C.が手がけたこの曲では、フルート奏者ジェームズ・ニュートンの“Choir”(82年作『Axum』に収録されている)が用いられている。イントロから響く、篠笛のような怪しげでアバンギャルドなフルートの音がニュートンのソロだ。

そして、ブギー・ダウン・プロダクションズ解散後のKRS・ワンによるソロデビュー作『Return Of The Boom Bap』(93年)から““P” Is Still Free”。この曲はBDPの“The P Is Free”(87年)に対するセルフアンサーソングだが、それはさておき、マルチリード奏者ベニー・モウピンの『The Jewel In The Lotus』(74年)から表題曲のフレーズを引っ張ってきている。“The Jewel In The Lotus”のイントロで聴けるアニメの効果音のようなエレクトリックピアノの奇妙なフレーズとベースラインがヒップホップビート化されており、非常にドープだ。プロデューサーはあのDJプレミアなので、さすがと言うほかない。

同じベニー・モウピンの『The Jewel In The Lotus』から“Ensenada”を使ったのは、リル・ダップ&マラカイ・ザ・ナットクラッカーのグループ・ホーム。クラシック『Livin’ Proof』(95年)の“Up Against The Wall (Getaway Car Mix)”における特徴的なピアノのフレーズは、同曲でのハービー・ハンコックのプレイから。周知の通りグループ・ホームをプロデュースしたのは、DJプレミア。彼が、ECMを深く掘っていたのであろうことが窺える。

鬼才J・ディラも、ECM作品がけっこう好きだったのかもしれない。というのも、複数の曲で用いているからだ。たとえばアーティファクツの“The Ultimate (Jay Dee Remix)”(97年)は当時、正式にリリースされなかったレア曲で、ディラらしさ全開のベースも実にかっこいいが、パット・メセニー・グループの名作『Pat Metheny Group』(78年)から“San Lorenzo”(“想い出のサン・ロレンツォ”の邦題で知られる有名曲)をサンプリングしている。メセニーが弾く透き通ったギターの音やライル・メイズのピアノの音の断片が聴ける。

ニューヨークのコレクティブ、D.I.T.C.ことディギン・イン・ザ・クレイツは、名盤『D.I.T.C.』(2000年)の幕開けを飾る“Thick”でピアニスト、チック・コリアの曲をサンプリング。使われているのは、『Lyric Suite For Sextet』(83年)から“Part 1 – Overture”のチックのピアノ、ゲイリー・バートンの印象的なビブラフォン、そしてストリングスだ。これもDJプレミアの仕事で、わりと長いフレーズをそのまま使っているが、ループされることによってキリキリとした緊張感が生まれている。まさにサンプリングアートといった感じだ。

孤高のプロデューサー、DJシャドウの伝説的デビューアルバム『Endtroducing.....』(96年)でも、ECMの音が聴ける。名曲“Midnight In A Perfect World”は、現代音楽の作曲家/ボーカリスト、メレディス・モンクの作品を用いている。彼女の『Dolmen Music』(81年)はNew Seriesからリリースされた、ボーカルパフォーマンスを中心にした実験作で、23分におよぶ6部構成の表題曲の憂鬱で美しい歌が効果的に用いられている。名サンプリングだと言っていいだろう。

ここ数年再評価が著しいNujabesも、実はECMのカタログを使っている。名作『Metaphorical Music』(2003年)の“A day by atmosphere supreme”だ。ここでは、パット・メセニー&ライル・メイズの『As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls』(81年)の“September Fifteenth”におけるギターとピアノの切ない響きが全面的にあしらわれており、そのループによってNujabesらしい穏やかさ、安らぎ、メランコリーが生み出されている。