この音楽がどこから聴こえてくるのか、僕には全く想像がつきません。世界から切り取られた断片であるはずの音楽が、実は現実とは断絶した時間の中で流れている――言葉を持たない物語は「音の在処はここであり、ここでない」という矛盾した真実を僕に教えてくれます。

アルゼンチン・フォルクローレを基軸にした藤本一馬、ジャズとクラシックの間を華麗に行き交う伊藤志宏。このふたりは、それぞれの楽器の特性を最大限に活かした音楽性を追究するが故、様々なジャンルを自在に越境していきます。和声を奏でる楽器という共通項さえあれ、片や6本の弦という有限を、片や(人間の身体的な限界を無視すれば)鍵盤の数だけ音が存在する可能性故の混沌を抱えており、ギターを限られた言葉を用いて表現する詩に例えるならば、無数の音の絡み合いから色彩を生み出すピアノは物語の舞台や脚本と言えましょう。互いの不自由さを補いながら物語を紡ぎだしていく、そんな両者の対等な関係性がこの音楽からは確かに聴こえ、それはまた「本来違うものがひとつになる」という点で、英語とフランス語による造語であるタイトルにも顕著に表れています。

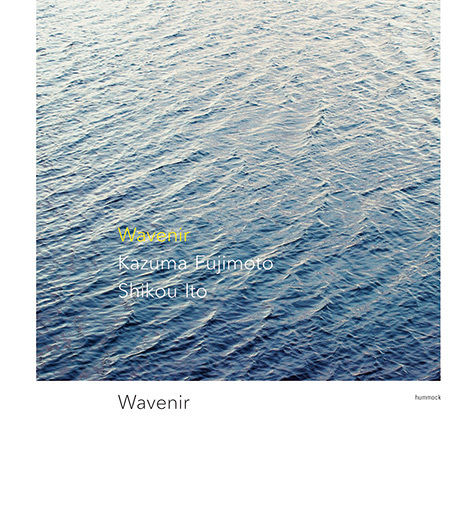

それにしても…「Wavenir」が意味する「波の未来」とはなんと脆いものでしょうか。生まれながら放浪し、やがてどこかの砂浜に辿り着き、音を立てながらその身を砕き溶けていく、そんな一種の残酷さを潜ませた波の中から優しい旋律が響きだした刹那、誰もが悟るはずです。僕は君に囚われた、と。

忘れられること、それだけがこの音楽の望みなのだと僕には思えて仕方ありません。エディ・ヴェダーの言葉を借りるなら、忘れ去る者は思い出すことを宿命づけられるのですから。そしてそれは、僕の些細な望みでもあります。忘れてしまって欲しいのです。溶けていく波とあの音楽の中に、僕を埋めてしまって欲しいのです。そうすれば、誰かの永遠の中で、僕は美しくいられるのだから、さ。