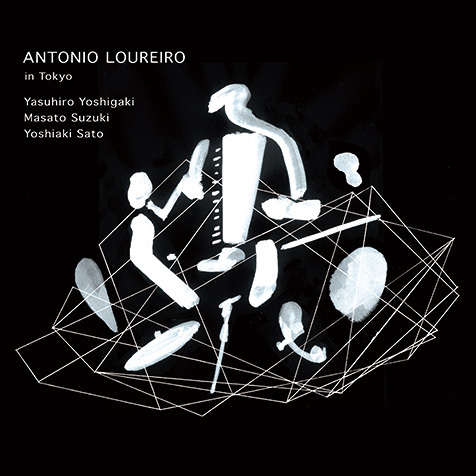

ブラジル出身で今最も注目されているアーティストであるアントニオ・ロウレイロとアンドレ・メマーリ。昨年の来日における東京公演のライヴ盤がそれぞれ同時にリリースされた。

アントニオ・ロウレイロの『in Tokyo』はメンバーに芳垣安洋(Drums)、鈴木正人(Bass)、佐藤芳明(Accordion)を迎えたバンド編成。どの曲も一秒たりとも聞き逃せない鬼気迫るアンサンブルだが唯一のピアノ・ソロ《Intensidade》はその中でも格別だ。ピアノとユニゾンするスキャットを披露しているのだがこの“スキャット”は実に独創的で時にインド古典音楽の口タブラを彷彿とさせるヴォイス・パフォーマンスだ。その瞬間ピアノはピアノであると同時にタブラ的に響く。「あーやられた! 先越されたー!」と世界のどこかで悔しがっているプレイヤーがいるかもしれない。このあたりにも稀有なセンス、そして音楽に対してのボーダレスな好奇心や探求心を垣間見られるようだ。物凄い熱量を発する粒立ち美しい音の記録だ。

一方でアンドレ・メマーリのライヴ盤『Tokyo Solo』は全編がメマーリのピアノ独演。これほどの名手でありながら意外にも企画作品以外のピアノ・ソロ作はリリースされていないようでピアノとがっつり対峙する作品を望んでいたファンにとってはきっと嬉しいリリースだ。レパートリーは自身のオリジナル楽曲やブラジルの名曲。巨匠エグベルト・ジスモンチの難曲《Baiao Malandro》を原曲に劣らない飛翔感でダイナミックに演奏し鳥肌が立つ。ミナス音楽のメドレーもあり名曲《Tudo Que Voce Podia Ser》はアントニオ・ロウレイロも『in Tokyo』で演奏している。このメドレー中にブルース風のアレンジもさらりと仕込まれていて作曲家、演奏家としてのアイデアの豊かさにはっとさせられる。ブラジルの作曲家エルネスト・ナザレーの楽曲ではクラシックの息吹があり心躍る軽やかなタッチとユーモアに溢れていてダンサブル。

劇場で“音楽を観る”かのような至福の一時だ。今後も二人の才人から目が離せない。