タワーレコード渋谷店6Fジャズ・コーナーにて

新時代のジャズ・ガイド〈Jazz The New Chapter〉で旋風を巻き起こした気鋭の音楽評論家・柳樂光隆が、人種/国籍/ジャンルなどの垣根を越境し、新たな現在進行形の音楽をクリエイトしようとしているミュージシャンに迫るインタヴュー連載。登場するのは、柳樂氏が日本人を中心に独自にセレクト/取材する〈いまもっとも気になる音楽家〉たち。第1回は、NYで現地の若手トップ・ミュージシャンたちと活動してきたドラマー・桃井裕範の国内初インタヴュー。今回はその後編をお届けする。 *Mikiki編集部

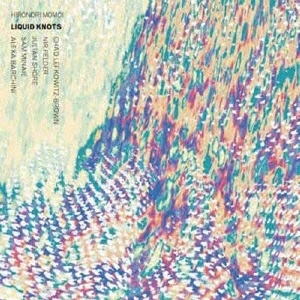

日本ではほぼ無名ながら突如Okehからリリースされたアルバム『Golden Age』が高い評価を受けたギタリストのニア・フェルダーや、昨年の来日公演が大成功を収めたティグラン・ハマシアンのトリオのベーシストであるサム・ミナイエなど、ジャズ・シーン注目の新鋭たちと共演している日本人ドラマーがいると話題になったのがつい最近のこと。そのドラマーこそ、桃井裕範だった。今年から活動の拠点を日本に移し、アルバム『Liquid Knots』を国内リリースするタイミングで桃井にNYでの活動のこと、そして彼自身のことについて訊くことができた。ドラマーとしてだけでなく、コンポーザーとしても活動する彼の音楽性に迫った国内初のインタヴューだ。

――桃井さんの音楽ってコンポジションありきなので、バンドは基本的には同じメンバーで固定する感じですか?

「この編成は意識して書いてますね。全員に各楽器のパートを渡しているので、これをトリオではできないと思います。基本的にはこのバンドのために書いていますね」

――まずこの不思議なタイトルから聞いていいですか?

「リキッド・ノッツ。矛盾した名前を付けるのが好きなんです。リキッドは液体、ノットは結び目。結び目だけど、液体みたいにやわらかくて、とろけているような、って感じで。曲に一貫性はないけど、ちゃんと流れていて、結び目で繋がっているようにも聴こえるみたいな。だから、曲順は最初から最後まで流れを作るのはこだわりましたね」

――なるほど。サウンドのイメージとタイトルは合ってますよね。流動性がある感じは演奏にもありますよね。サウンドスケープ感がありますし。ちなみにこのアルバムはドラム・ソロがないですよね。

「自分のアルバムではドラム・ソロは入れたくないっていうのは決めていました。もともとドラム・ソロ自体、やらなくていいんだったらやらないくらいの感じなんですよ。自分の音楽なら曲が大事で、ソロも曲を完成させるためにそれぞれのソロがあるものにしたいんです。スタンダードは曲が素材でソロのために曲があるっていうのが多いと思うんですけど、僕の音楽はソロがないんだったらないでいいくらいの感じなので、スタンダードとは逆の考え方ですね」

――ドラマーというよりもコンポーザーですね。

「そもそもドラマーってプロデューサーの目線が必要だと思いますね。ドラマーのリズムで曲が良くも悪くも変わっちゃうんで、そういう目線がないとやれないと思います。僕はトータル・サウンドを考えてやっていますね」

――桃井さんが自分の曲で一番大事にしているのは何ですか?

「メロディーが一番大事だと思っています。歌える曲ですね。ちゃんと歌えるくらいにメロディーが聞こえるものが書きたかったので、ピアノで歌いながら作ったんです。サックスとかの人はスケール(音階)を元にメロディーを作ったりするんですけど、そういうのだとある程度歌えなくなるのもありますよね。コンテンポラリー(なジャズ)だとそういう曲も結構多いと思うんですけど、僕の音楽ではとにかくメロディーを大事にしています」

――ドラムに関して言えば、ソロがないだけじゃなくて、リズムも複雑じゃないですよね。

「今は、メロディーとか、ハーモニーがシンプルになった分、リズムが複雑になったり、逆にシンプルでもセンスが求められたり、ドラムに対する比重は高いですよね。僕はそれをコンポジションで聴かせたいと思っています。中にはちょっと変なリズムの曲はあるんですけど、メロディーを先に書いて、それを譜面にしたらこの譜割りになったから、そのリズムなんです。だから逆にメロディーを覚えて歌えていたら、数える必要はないと思うんですよ。複雑にしようとは思ってないですね」