ヤセイの洋楽ハンティングをご覧の皆様、ヤセイコレクティブのキーボード、別所です。

今回はジャズ・ピアニスト、Bill Evansについての記事をお届けしようと思います。

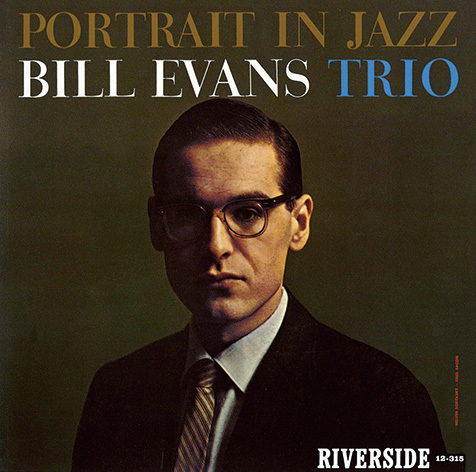

僕のBill Evansとの出会いは14年前。漠然とジャズに興味を持ちはじめた高校3年生の時でした。確か新宿のタワーレコードだったと思いますが、ジャズ・ピアノ・コーナーでピアノ・トリオのお勧めとして『Portrait In Jazz』『Waltz For Debby』の2枚が置いてあって、それを購入したのです。当時、部活(バスケットボール部でした)を引退して暇を持て余していた僕は、学校をサボってカフェでずっとこの2枚を繰り返し聴き続けていました。おかげで、この2枚のソロはだいたい頭の中に入ってます。

……前置きが長くなりました。

今回は、Bill Evansの大まかなキャリアと彼の功績、お勧めしたい音源や動画について書いていきたいと思います。

我々がBill Evansと呼んでいる人物、William John Evansは、1929年にニュージャージー州で生まれました。2つ違いの兄と共に音楽に親しみ、6歳頃にはピアノを習いはじめ、高校生の頃には地元で演奏家として活動を始めていたようです。その頃は初見に強いことを活かした仕事が多かったようで、クラシックの素養が高い少年だったようです。

大学でも音楽の勉強を続けたBillは、1950年には卒業してすでにプロとしてニューヨークで活躍する準備は整っていたはずですが、1951年に始まる朝鮮戦争によっておよそ3年間に渡り、兵役に就くことを余儀なくされました。のちに軍から解任されても、しばらく実家にこもってブランクを埋めるために練習にいそしんだというエピソードもあります。真面目な一面がよく表れている話です。

初期はサイドマンとしての活動が多く、周りに後押しされて渋々取り掛かったと言われる初のリーダー作品がこちら。

初のリーダー作品にしてこの完成度。個人としてのプレイに関しては、この時点ですでに〈Bill Evans〉です。

時系列としてはかなり後になりますが、そのなかから異色の楽曲の動画を紹介します。

http://www.jazzpla.net/F/Five.htm

すごい曲です。前半部分は1小節おきに4拍5連が出てきて、ブリッジでは3拍4連という変態リズム。これを1950年代にやってたなんて、新しすぎます。

余談ですが、このYouTubeの映像は、1966年のコペンハーゲンでの演奏。ベースはEddie Gomez、ドラムはデンマーク人のAlex Riel。同年はこのメンバーでヨーロッパ・ツアーを回っていたようで、「Bill Evans Trio / Lost Session In Copenhagen」という映像作品もあるようです。ヴォーカルのMonica Zetterlundをゲストに迎えたボーナスもあり、充実の内容ですが、残念ながらデットストックのようです。

1950年代の終わり、Miles Davisは新たなピアニストを探していました。それまでクインテットのメンバーだったRed Garlandは申し分ないピアニストでしたが、より新しい音楽を求めたことと、救いようのないジャンキーだったGarlandとドラムのPhilly Joe Jonesを追い出したいという考えだったようです。当時Evansと交流があったGeorge Russellの紹介で、MilesはEvansを迎えることになりました(ドラマーはJimmy Cobbに)。

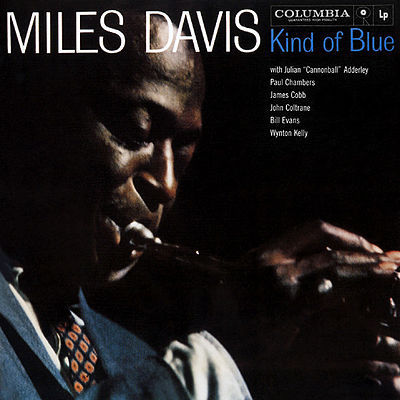

この時期の映像を頑張って探しましたが、見つかりませんでした。しかし、ジャズの大きな分岐点となる『Kind Of Blue」の誕生へ向けてMilesは動きだし、そしてその動きの大きな役割をEvansが担っていたことは、想像に難くない事実です。

Milesのバンドにおいて、人種的マイノリティーは白人のほうでした。それによるさまざまなストレスと、彼のヘロイン常用癖は無関係とは言えないと思います。奇しくも、ジャンキーを嫌ったMiles(自分も大概のくせに)によってバンドに呼ばれたEvansはその後の人生、1980年に亡くなるまで、生涯を通じてクスリと付き合うことになるのです。

一度Milesのバンドを離れたのち、1959年の『Kind Of Blue』でEvansは再びMilesとの録音に臨みます。2曲目の“Freddie Freeloader”はWinton Kellyが弾いていますが、残りはすべてEvansの仕事です。

『Kind Of Blue』は、一説にはジャズ史上一番売れたアルバムとされています。

Milesの目指す新しい音楽が、Evansによって体現され、その後のジャズの歴史に一石を投じた大きな変化でした。その後MilesバンドにはWinton Kellyが入ることになるのですが、それでも無理矢理引き戻したEvansを大きくフィーチャーしたアルバムが時代の変革の礎になったことが、Evansというピアニストの偉大さをよく表しています。このなかの“Blue In Green”はMilesのクレジットになっていますが、Evansの作曲であるという説が有力(というか絶対そう)です。Milesは他人の曲を自分の名義にして印税をもらう名人でしたので。

1959年のEvansはDiscographyを辿ると14枚のアルバムに参加していますが、同年の12月28日、滑り込みで録音されたのが『Portrait In Jazz』でした。ベースにScott LaFaro、ドラムにPaul Motianを迎えたトリオです。

〈Bill Evans First Trio〉と呼ばれるこのトリオについては、もう多くの評論がなされているので、ここで付け加えることは何もありません。ただ、聴いたことがない方は、是非聴いてみてほしいという気持ちだけです。このトリオで残っている音源は、この『Portrait In Jazz』と『Exprorations』『Waltz For Debby』『Sunday At The Village Vangard』、そして『On Green Dolphin Street』収録曲“I Love You”の〈Take 1〉のみ。あとはブートレグだと思うけれど、『The 1960 Birdland Sessions』というアルバムがライヴ盤として存在しているだけです。なぜなら、1961年の7月、ベースのScott LaFaroが交通事故で亡くなるからです。

このトリオの映像も残念ながら残ってません。やけくそでLaFaroの動画をあげておきます。Evansとやってるほうが100倍かっこいいですが。

ここから先は、時代的に映像が残っているので、動画をたくさん載せていきます。

〈Bill Evans Trio on Jazz 625〉より。

ベースはChuck Israels、ドラムはLarry Bunker。BBCの放送がビデオになってるものです。Evansのピアノはどんなに速いパッセージでも唄があるのが魅力だと思います。音楽への深い理解と、音楽を奏でる情熱が一緒にならないとこういう演奏はできないです。どこを切り取っても論理的破綻がないのに、つまらないフレーズじゃない。素晴らしいです。

ベースはEddie Gomez、ドラムはMarty Morell。

“Someday My Prince Will Come”では、1コーラスごとに3拍子と4拍子を入れ替えたり、工夫が垣間見えます。Toots Thielemansと共演しているアルバム『Affinity』では〈酒バラ〉(“Days Of Wine And Roses”)を半コーラスごとに転調してるし、ともすればくどいアレンジもEvansのセンスで料理すると、いい感じになります。

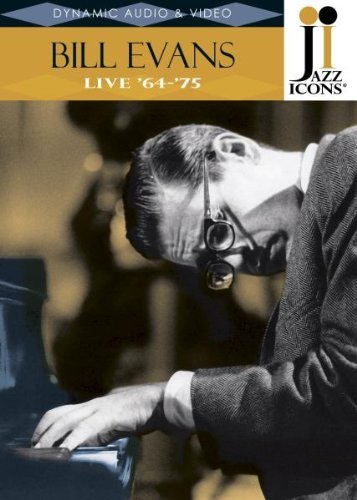

DVDのリンクも貼っておきます。

ベースはMarc Johnson、ドラムはJoe La Barbera。

だいぶ晩年で、風貌がかなり変わってます。自身の死因ともなったヘロインの常用で荒れた肌をごまかすため、と言われています。演奏は少し粗さが目立つ、というのが一般的な評価です。素晴らしいですけどね。確かに、少し走り気味でフレーズがおざなりになったりしているところもあります。

この翌年の9月にEvansはこの世を去ります。長年の薬物による肝臓疾患が原因でした。

Evansは1950年代から1970年代というジャズの激動の時代を生き、その変化に貢献しつつも、みずからは大きくプレイスタイルを変えることなくその生涯を終えました。時代の変化の触媒となり、一方で盟友や恋人、兄らとの死別を経験するなど悲運の人生だったEvans。その彼が遺した僕にとっての最高の金言が語られている動画で、今回の投稿を締めくくります。ありがとうございました。

なお、今回はブログということもあり、必要最低限のボリュームになってしまったので、Evansについてもっと知りたい方は以下の書籍を読むことをお勧めします。今回の参考図書です。

「ビル・エヴァンス―ジャズ・ピアニストの肖像」(水声社)