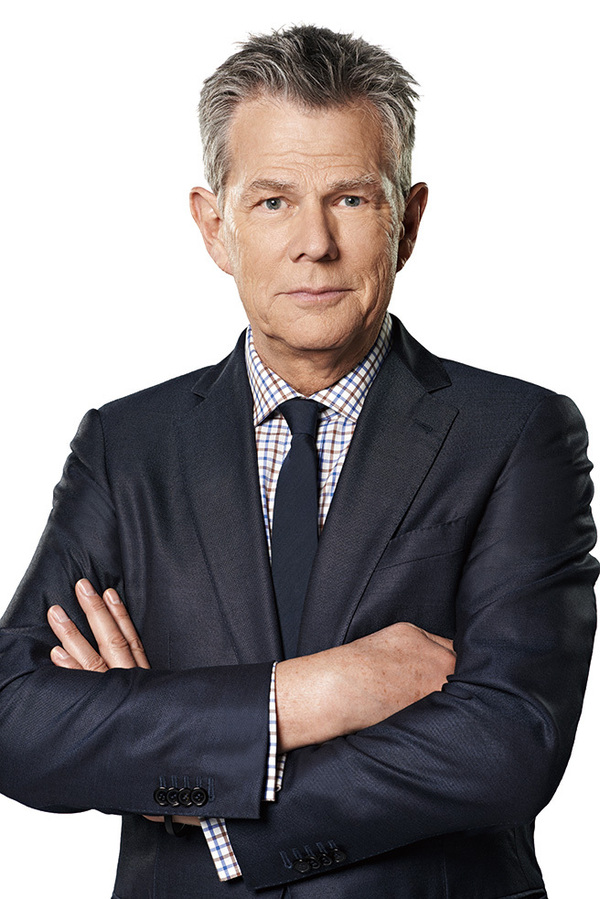

We Love David

[ 特集 ]デヴィッド・フォスターの世界

この男の足取りに触れてみることは、ポップ音楽史を知ることでもある。もはや説明不要のヒットマン……なれど、必要ならばここで説明しよう!

現在までに16のグラミーを獲得しているレジェンダリーな音楽プロデューサー。と同時に、名門ヴァーヴのチェアマンの座に君臨しているのが、デヴィッド・フォスターだ。その歩みを辿ると、比較的順調にキャリアを重ねてきたのがわかるが、節目ごとに新しい出会いやキーパーソンが現れ、それがステップアップの礎になる。特にいまのポジションは、この教訓なしには考えられなかっただろう。

「これ以上できないと思えるくらいまでやれないのなら、自分の名前をジャケットに載せるな」(デヴィッド・フォスター自伝『ヒットマン』より)。

要するに〈仕事にはベストを尽くし、結果に責任を持て〉ということ。デヴィッドはそこから〈妥協は凡作を生む〉ことを学び、プロデューサーとして大きな飛躍を遂げたのだ。その教訓を与えたのは、すでに顔見知りだったクインシー・ジョーンズ。そしてそれから間もなく、シカゴの全米No.1ヒット“Hard To Say I'm Sorry”と復活アルバム『Chicago 16』(82年)が生まれた。

セッションマンとしての成功と挫折

デヴィッド・フォスターは1949年、カナダはブリティッシュ・コロンビア州のヴィクトリア生まれ。公務員で音楽好きの父、厳格な母のもと、6人姉妹に囲まれた唯一の男子として育った。4歳の頃、絶対音感を持つのがわかり、ピアノのレッスンを開始。だがローティーンになると姉たちの影響でポップスに目覚め、年上の連中を率いてダンス・バンドを切り盛りし、13歳の時には父親よりも多く稼ぐようになったという。63年にロンドンへ行くと、チャック・ベリーやボ・ディドリーのバックを務める幸運に恵まれたが、ものの数か月でバンドは崩壊。初めての挫折を味わい、故郷へ戻る。

その後カナダの若手登竜門とされるロニー・ホーキンスのバンドで腕を磨くと、71年にスカイラークを結成。“Wildflower”をヒットさせて(73年2月/全米9位)LAに出たが、グループはアルバム2枚を出して呆気なく解散している。それを機にセッション・ミュージシャンへ転身したデヴィッドは、売れっ子ドラマーのジム・ケルトナーの知己を得て憧れのジョージ・ハリスンやリンゴ・スター、さらにバーブラ・ストライサンドやポール・アンカ、ケニー・ロジャース、ロッド・スチュワート、フィフス・ディメンションなど、名だたる大物たちから声を掛けられるようになった。またケルトナーやダニー・コーチマーとアティテューズを組み、ジョージ主宰のダーク・ホースから2作品を発表している。

ジャズ、ブルース、リズム&ブルース、ロックンロールと、どんなジャンルもピアノを器用に弾きこなしたデヴィッドは、スケジュール表が真っ黒になるほど重用された。とりわけクラシックの経験はプレイの品の良さに表れている。でもまだ個性には乏しく、次第にアレンジを任される機会が増えたのに、デヴィッド自身はセッション・ワークに限界を感じはじめた。

そんな時に舞い込んだのが、ジャズ・シンガーであるジェイ・P・モーガンのプロデュース依頼である。76年のことだ。そのアルバム『Jaye P. Morgan』はほとんど一般流通に乗らず、実質的には自主制作盤のようなシロモノだった。でもデヴィッドにとっては、初めてのフル・プロデュース。参加メンバーや楽曲提供の陣容など、相当に力を込めた内容になった。いま振り返っても、80年代初頭までのデヴィッド、つまり彼のAOR的プロダクツの原点だったことがわかる。それに続いてキーン・ブラザーズ、リサ・ダルベロといった新人や、サンズ・オブ・チャンプリンから独立したビル・チャンプリン(後にシカゴに加入~脱退)の初ソロなどを制作。ホール&オーツやアリス・クーパーとのコラボレーションからは、それぞれ全米トップ20入りのヒットが生まれた。この時期はクセモノを預かってアク抜きし、少し聴きやすく料理するのに長けていたが、当人はチャート実績に満足できずにいたという。

最優秀プロデューサー

とはいえ、ここで大きなチャンスが訪れた。スティーリー・ダン『Aja』への参加で名を上げたギタリストのジェイ・グレイドンと共作し、ビル・チャンプリンが詞を付けた“After The Love Has Gone”がアース・ウインド&ファイアに取り上げられ、全米2位を記録。これがデヴィッドに初のグラミー(最優秀R&Bソング賞)をもたらす。これでようやく歯車が廻り出し、ボズ・スキャッグスやピーター・アレン、チューブスらを矢継ぎ早にプロデュース。EW&Fを手掛けた余波もあって、デニース・ウィリアムス、タヴァレスらにも関わった。彼のキャリアでもっとも黒い音を作っていたのがこの頃だ。

冒頭のクインシーによる金言も、80年に制作したアヴェレージ・ホワイト・バンド『Shine』に対して。デヴィッドはマイケル・ジャクソン『Off The Wall』に作・編曲/鍵盤で参加していたから、自分の成長を名匠クインシーにアピールしたかったのだと思う。ところが逆に、少々高くなっていた鼻をへし折られてしまった、というわけだ。

一方、ジェイ・グレイドンとの双頭ユニット=エアプレイで、日本のAORシーンを沸かせたのも80年。ジェイもアル・ジャロウやマンハッタン・トランスファーとの仕事で成功しており、作・編曲や演奏面では互いに協力体制を構築。そこにTOTO周辺のミュージシャンが絡んで、〈TOTO/エアプレイ・ファミリー〉とでも呼ぶべき流れを形成、音楽関係者や耳の肥えた音楽ファンから大きな注目を浴びていた。竹内まりや、尾崎亜美、Char、河合奈保子、岩崎宏美など、日本人アーティストとのセッションが一気に増えたのも80年代に突入後である。

そしてシカゴのブレイク。彼らは〈ブラス・ロック〉というシグネイチャーを持つヴェテランだったが、主要メンバーを事故で亡くしたり、メンバー交代で完全に輝きを失っていた。その復活を期して抜擢されたデヴィッドは、グループが用意した楽曲をすべて破棄。メンバーと共にみずから曲作りに取り組み、作・編曲/演奏/プロデュースという最大限の貢献で、3枚のアルバムを成功へと導いた。従来のイメージを覆したサウンドメイクにはバンド内外から賛否の声が上がったが、クインシーから〈妥協は凡作を生む〉と薫陶を受けたデヴィッドに、もはや迷いはなかった。現に彼はシカゴとの2作目『Chicago 17』(84年)を発表後、グラミーで初の最優秀プロデューサー賞を受賞している。

ヒットの重圧と再君臨

だが、デヴィッドが真のサウンド・クリエイターとして脚光を浴びたのは、この80年代中盤までと言っていい。それまでのプロデューサーというのは、ひとつの作品/アルバムをフルで仕切るのがスタンダードだった。しかし80年代半ばになると、音楽ビジネスの肥大に伴い、プロデュース法にも変化が訪れた。ヒット曲指向が強まった結果、アルバムはシングルの寄せ集めと化し、複数の制作者が楽曲を少しずつ分け合って、それぞれ得意なスタイルを提供するようになったのだ。その前哨戦が、バラードばかりがヒットしたシカゴだった。そして後続の制作ワークも、チャカ・カーンやケニー・ロギンス、ディオンヌ・ワーウィック、バーブラ・ストライサンド、松田聖子など、バラードやヴォーカルものが多かった。プロデューサー=ヒットメイカーという図式から、デヴィッドにはバラード・ヒットが要求されたのである。

加えて83年からは自身のソロ活動をスタート。イージー・リスニング風のピアノ・インストゥルメンタルでアルバムを作り、「セント・エルモス・ファイアー」や「摩天楼はバラ色に」、「君がいた夏」のサウンドトラックにソロ楽曲を提供している。88年にヴァンクーヴァーでライヴ録音した『The Symphony Sessions』は、タイトル通りにオーケストラとの共演作品。そうしたロマンティックなスタイルが、デヴィッド・フォスター流儀として定着したのだ。だが、それらがヒット狙いに見えてしまったのも、また事実。セリーヌ・ディオンの全米デビューに尽力するなど見せ場はあったが、彼自身の制作曲はヒットから遠ざかっていた。

それを救ったのは、ナタリー・コール“Unforgettable”である。最初はヒットの重圧から逃れるために引き受けた仕事だったが、ナタリーと亡き父ナット・キング・コールの疑似デュエットが全米TOP10入り。アルバムはグラミーの最優秀レコード/最優秀アルバム賞に輝き、デヴィッドもふたたび最優秀プロデューサーに返り咲いた。翌92年には、ホイットニー・ヒューストン主演映画「ボディガード」のサントラをプロデュース。主題歌“I Will Always Love You”は14週全米No.1となって、当時のビルボード・チャート最長記録を塗り替える。もちろんグラミーでも主要3部門をゲット。映画「めぐり逢えたら」に提供したセリーヌ・ディオン&クライヴ・グリフィン“When I Fall In Love”は、最優秀編曲賞を得た。

そこで気付くのは、この頃の楽曲の多くはカヴァーやスタンダードであったこと。それまでデヴィッドのヒットは、ほとんど彼自身のペン(共作含む)によるものだった。しかしこの頃からオリジナルにこだわらなくなり、過去の名曲に新たな息吹きを注ぐことでヒットを生み出す。時を同じくして、彼自身の『Christmas Album』、マイケル・ボルトン『Timeless』、ケニー・ロジャース『Timepiece』などのカヴァー集を発表。同じくダイアン・ウォーレンのような職業ライターとのコラボも増え、セリーヌやトニ・ブラクストン、ブランディらにヒットを提供した。マイケル・ジャクソン、マドンナ、ビー・ジーズからフランク・シナトラまで、大物を次々に手掛けたのも同時期。ビジネス面も好調で、老舗アトランティックの重役になって傘下に自身のレーベル=143を設立し、コアーズやジョーダン・ヒルらを紹介している。

キャリアの集大成?

97年以降は、デヴィッド自身が〈イタリアの時代〉と呼ぶクラシカル・クロスオーヴァー期。ルチアーノ・パヴァロッティやアンドレア・ボチェッリと邂逅し、セリーヌとボチェッリのスーパー・デュエットを企画したり、当時17歳のジョシュ・グローバンを発掘した。ボチェッリもたびたびポップ方面に歩み寄り、いまもデヴィッドとの共演を楽しんでいるようだ。また〈ネクスト・シナトラ〉ことマイケル・ブーブレを143からデビューさせ、2007年と2010年にグラミーへ導いた。その他シールやエリック・ベネイ、メアリー・J・ブライジ、ロッド・スチュワートらと関わりつつ、フィリピン出身のシャリースやスウェーデンのダーティ・ループス、クラシックのジャッキー・エヴァンコなど、新人発掘の手も休めない。現在「Asia's Got Talent」のジャッジを務めているのは、ご存知の通りである。

自伝「ヒットマン」や豪華ゲストを迎えた〈デヴィッド・フォスター&フレンズ〉の興行を見ると、近年の彼はまさにキャリア集大成の時期に差し掛かっていると実感する。ブライアン・アダムス、ダイアナ・クラールと、同郷のビッグ・ネームとの共演が続くのも、何か期するところがあるに違いない。もちろん映画界最高峰であるディズニーのトリビュート盤も、また然り。きっとデヴィッド・フォスターという人は、死の淵に立たされるまで音楽への情熱を失うことはないだろう。

デヴィッド・フォスター総指揮によるディズニー・ソングのカヴァー集