Ghost in the Cell

生命/非生命の境界を~「初音ミク」にDNAを与えたら~

ステージ上で観客を前に歌い、テレビの歌番組にも出演を果たすなど、近年では実在のアイドルと変わらぬ活動を展開している架空のキャラクター「初音ミク」。その彼女の身体的特徴を記したDNAデータを作成し、iPS細胞から人工的に作り出した「生きた」心筋細胞に組み込んで展示する――。そんな驚きの内容の展覧会「Ghost in the Cell:細胞の中の幽霊」が、金沢21世紀美術館で開催されている。機械化した肉体にも一種の「魂」が宿るのかを問うた人気作『攻殻機動隊(Ghost in the Shell)』を思わせる展示名の通り、ここで問題にされているのは、生命と非生命、肉体と非肉体、実空間とデジタル空間などの間にあるとされる、様々な「境界」の曖昧さである。

作者の「BCL」は、ゲオアグ・トレメル、福原志保、吉岡裕記、フィリップ・ボーイングの4名からなる、2004年結成のアーティスト集団だ。ハーバード大学などで研究員も務めながら、そこで得た科学的知見をアートの実践に活かしてきた彼らの活動は、なかなかに「マッド・サイエンティスト」じみている。たとえば、ロンドンの大学で知り合ったトレメルと福原によって結成直後に開始された「Biopresence」は、死者の皮膚から採った遺伝子情報を樹木の細胞に移植し、「生きた木の墓標」を作ろうというプロジェクト。彼らはそれを「サービス」として提供する会社まで立ち上げたが、人間を自然の一部と捉える日本とは違って、万物を神の創造物と考える西欧社会のこと。プロジェクトはイギリスの一般市民からの大きな批判を浴びた。また、日本に拠点を移した後の2009年に開始された「Common Flowers / Flower Commons」は、当時、サントリーが遺伝子組み換えによって生み出した自然界にはない「青いカーネーション」をクローン培養し、自然に戻して自生させようというプロジェクトである。

一見、センセーショナルな彼らの活動だが、「生きた木の墓標」では現在も賛否の分かれるバイオテクノロジーの詩的な活用法が、「青いカーネーションのクローン化」では一企業によるある生命の占有化が問題とされているように、作品の放つ問いの射程は広い。加えて、前者であれば生と死、後者であれば人工と自然というように、いずれの作品でも、人が自明視しがちな境界の存在が具体的な事物を通して問われている。技術の発展が操作可能にした、生命をめぐる新領域。BCLはそこに積極的に乗り出し、解釈の未確定な、ゆえに批評的な潜在性を秘めた問題の姿をあぶり出して来たのだ。

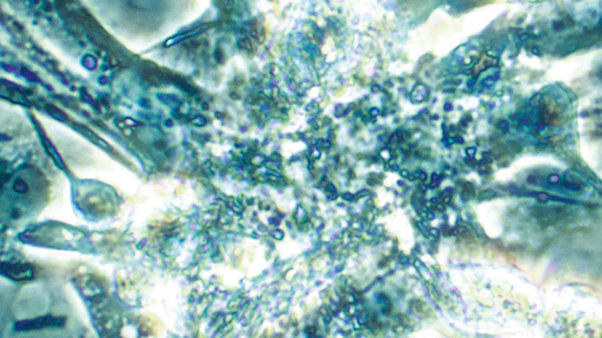

「Ghost in the Cell」の会場では、そんな彼らの境界線上の思考が、さまざまなメディアを通して展開されていた。巨大な展示室は、それ自体がひとつの細胞核に見立てられている。照明の落とされた空間を二重らせん状に仕切っているのは、吊り下げられた何本もの紐がつくり出す「薄い壁」だ。それをかき分け空間の中央に向かうと、1台の孵卵器の中で、実際に脈を打つ「ミクの心筋細胞」が展示されている。もちろん頭では、ミクが架空の存在であることは忘れられていない。しかし、人にも移植可能な「身体の一部」を目の前に差し出されると、想像力は、そこからミクという「個人」の全体像を仮想し始めてしまう。0と1からなるデジタル空間の産物にも関わらず、人々から愛着を持たれる彼女の存在が、この場所ではより生々しいかたちで観客に迫ってくる。

会場に流れる心臓の鼓動音を作成したのは、プログラマーの徳井直生だ。プログラミングで完全に制御するのではなく、アナログノイズをフィードバックさせて作った偶発性の高い(生物に近い)音で、あたかも母親の胎内にいるかのような音環境を生み出していた。また壁面全体に展開された映像は、クリエイター集団「セミトランスペアレント・デザイン」によるもの。こちらは、風景の中に初音ミクに近いパターンを発見すると、それを増幅するよう教育された、人工知能の見た光景だ。会場で話を聞いたBCLが強調していたように、今回の展示はコラボレーション・ワークとしての色彩が強く、これら三者の表現の総合として、ミクの生命にリアリティが与えられていた。

しかし問題は、もちろんミクというキャラクターの存在/非存在に留まらない。一種のプログラミングによって動く人間の身体は機械と同じではないか、といった議論ははるか昔からあるが、DNA配列の解析が徹底的に進み、感性も含めた人間の仕組みがとことん情報化される昨今にあって、唯一無二の「その人らしさ」がどこにあるのか(あるいは無いのか)は、極めてクリティカルな問いだろう。と同時にそれは、ある表現が与える「感動」と呼ばれる類の経験が、じつは機械的な分析と操作によって効率よく生み出され得るものかもしれないといった、にわかには受け入れがたい認識も孕んでいる。その意味で、情報へと還元されない「魂」や「個性」の存在を待望しているのは、ここで素材にされた初音ミクであると同時に、ほかならぬ私たち自身でもあるのだろう。

★金沢21世紀美術館で2016年3月21日(月)まで開催される〈ザ・コンテンポラリー3 Ghost in the Cell:細胞の中の幽霊〉の情報はこちら