とはいえ、『The Ship』はそのような言説をことさらいいたてたりはしない。沈静したアンビエントと断片的な旋律と変調した声が混在する音響が、またしてもイーノの弁を借りればタイタニックが沈んだ大西洋のように、あるいは第一次大戦の主戦場だった西部戦線のように茫洋と静かにうねるなかに生起していく。注意深くお聴きいただければ、あるセンテンスの文末で声と背景の音が脚韻を踏むように、打ち消し合うように一体化するのがおわかりになるだろう。音響空間はきわめて静的で、くぐもった声や間歇的に軋るような音は沈みゆくタイタニックを描くというより海の底のタイタニックから海面を仰ぐのにも似た趣がある。

かててくわえて、タイタニックといえば、私にかぎらず、本誌の読者諸氏はどうしても、ギャヴィン・ブライアーズのあの『The Sinking Of The Titanic』となるのではないだろうか。オブスキュアの栄えある1番であり、イーノがプロデューサーをつとめたブライアーズの「タイタニック」(74年)は沈みかけた船上でパニックになったひとたちに向けて、雇われ楽団が賛美歌を演奏するのを止めなかったというよく知られたエピソードをもとに、音楽だけでなく、彼らをふくむすべてが海にのまれるドラマの付随音楽のようでありながら、音楽を情景もろとも音楽化した環境音楽でもある。リスナーは音楽の外にある出来事にも意識を注がざるをえないが、だからといって、それが前に出てくるかといえばそうではない。おそらく歴史書と歴史小説との差異に似たものがそこに生まれ、そこでは音楽は事実に従属しない。というのは、想像のなかではすべてが作者の自由であるということを意味しない。むしろ事実から表現内容を逆算しないということだ。ある種の状況下で、音楽を動くにまかせる。即興でなくとも音楽は自律しうる。デレク・ベイリー、トニー・オクスリーとのジョセフ・ホルブルックからブライアーズが作曲家へ転身した背景にはそのような考えがあり、環境に耳を啓きつつあったイーノとそう遠くないものだった。

『The Ship』ではナラティヴが、ブライアーズのコンセプトを代弁しており、それは “Fickle Sun”と題した三つのムーヴメントにつながっていく。第一部“Fickle Sun (i)”は『The Ship』のサウンド・モチーフを引き継ぐが、前半部のイーノの歌/声は水中から海面に顔を出したように、彼のこれまでの楽曲のどれとも似ていないほど朗々と響く。中間にノイジーなパートを設けたこの曲も18分におよぶ長尺曲だが、『The Ship』より動的な構成で、イーノの歌/声もそれにうながされるように、変調により表情を変え、それらは細部に蠢く女声、男声、幾多の音とともに空間の奥行きを探っていく。3Dのサウンド・インスタレーション作品として構想されたことに由来する細部の複雑さが『The Ship』には通底しているが、ひとつのオーディオ作品としても十分に楽しめる。というより、反復可能な録音物でなければ届かない芸の細かさというべきだろうか、くりかえし聴くなかで視界がひらける瞬間がまま訪れる。

ところが、視界が開け(て自由になっ)ても、それはまたあらたな幻想(Illusion)への入口でしかない、とイーノは“Fickle Sun”の第三部でヴェルヴェット・アンダーグラウンドの69年のサード所収の“I’m Set Free”の歌詞の一節に托して歌っている。諦観ともつかない漂白された印象で幕を開けるこのカヴァー・ヴァージョンは、ピーター・チルヴァースが開発したソフトウェア「マルコフ連鎖発生機」による生成テキストを、英国の俳優で声優、コメディアンでもあるピーター・セラフィノウィッツが朗読する“Fickle Sun”のセカンド・パート“The Hour Is Thin”と、訥々とした鍵盤の音で架橋される(どうか聞き逃さないでください)のだが、冒頭から終幕までひとつながりになった『The Ship』の(アンチ)ドラマはまた別のドラマへ変転する。その際限ない連鎖の一部を『The Ship』はとらえた作品ともいえなくもない。

そこではタイタニックは沈みつづけ、戦場で若い兵士は斃れつづける。音は流れつづけ、声はひたすらつぶやきつづける。意味らしい意味はない。そもそも、このアルバムに引用したことばのほとんどはイーノが手になるものではない。書物を、他者のことばを引くのである。それでさえ、共有知のヒューマニズムよりテクノロジーの暴力が勝っている。人間は身体をもたない声に退くが、声が存在にたいする註釈のようにリスナーの耳の志向性を規定する――のは、ロバート・アシュリーの諸作と同床異夢かもしれないが、もはや述べるべき紙幅は尽きた。ともあれ、『The Ship』はブライアン・イーノという巨大な音楽人の2016年の視点を記した一枚といえるだろう、この〈声もの〉のアルバムは。

PROFILE: Brian Eno(ブライアン・イーノ)[1948-]

1948年生まれウッドブリッジ出身。作曲家/音楽プロデューサー。70年にロキシー・ミュージックにシンセサイザー奏者として参加し73年脱退。その後、実験的要素を含んだ独自の環境音楽を展開。プロデューサーとしてデヴィッド・ボウイやトーキング・ヘッズ、U2など多く手掛け、アンダーワールドのカール・ハイドとの共作も発表。

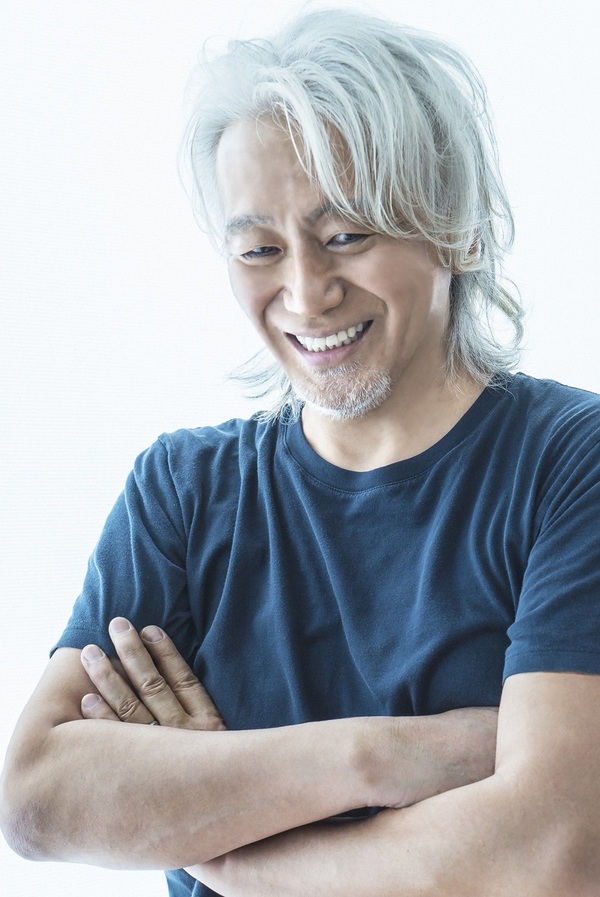

寄稿者プロフィール

松村正人(Masato Matsumura)

1972年、奄美生まれ。編集者、批評家。監修~編著に「別冊ele-king」、「読書夜話」、「ジム・オルーク完全読本」、「ポスト・ロック・バトル・フィールド」、保坂和志と湯浅学の共著「音楽談義」、「山口冨士夫 天国のひまつぶし」、「捧げる 灰野敬二の世界」など。