盟友ナッセンが贈る、唯一無二のタケミツ体験

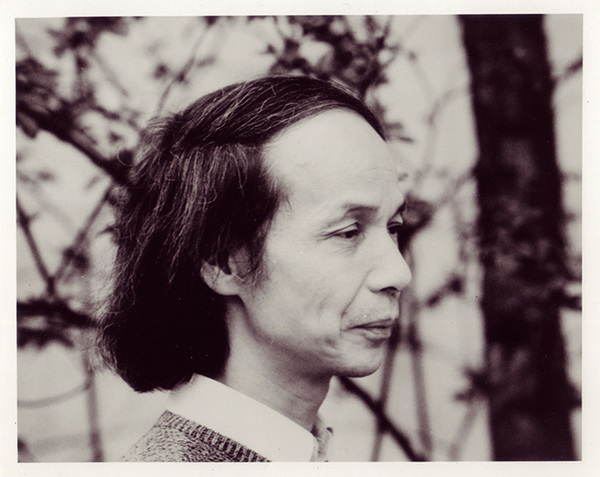

昨年、東京の聴衆を沸かせたオリヴァー・ナッセンが、再びピアニストのピーター・ゼルキンを伴って来日する。そして、共通の友人で作曲家の武満徹の没後20年に、音楽を捧げる。

ナッセンは、10代の頃に小澤征爾やアーロン・コープランドの演奏を通して武満の音楽を知り、特に《グリーン》に魅かれ、その名を心に留めたという。武満本人にナッセンが出会ったのは1982年、ロンドンで武満の《雨ぞふる》を初演したときだった。二人は国籍、年齢、背の高さにも隔たりがあったが、すぐに打ち解けて周囲を驚かせた。

一方のゼルキンは、1969年22歳のとき、小澤征爾の紹介で武満と出会った。そして武満の音楽の繊細さに共鳴し、世代は違えど、時代の痛みを分かち合う仲となった。ゼルキンは現代の作曲家と積極的に交流し、新作を委嘱する演奏家としても知られるが、それは武満から感化されたことだという。ナッセンとゼルキンは、いつしかプライヴェートな相談をする仲となり、今に至る。そんな彼らが今回の演奏会に選んだのは、ナッセンが魅了された《グリーン》の他、1960年代に書かれた《環礁》《テクスチュアズ》《地平線のドーリア》と、1991年に書かれた《夢の引用── Say sea, take me!》である。

1960年代、過去を否定する前衛芸術真っ盛りの時代に、武満は音楽とどう向き合ったのか。ナッセンが選んだ曲には、その答えが通底している。ソプラノとオーケストラのための《環礁》(1962年)では、図形楽譜や不確定な要素といったアメリカの前衛の手法とともに、オーケストラを6つに分け、五線紙に音符を記すヨーロッパの前衛的な音群作法が用いられている。その延長線上にあるのが、ピアノとオーケストラのための《テクスチュアズ》(1964年)である。この曲では“個”に重きが置かれ、タイトルの通り、演奏家一人一人が音の織物に参加することが意識された。その背景には、例えば通常のオーケストラで第一ヴァイオリンを一塊とみなす西洋が、対概念としてあった。

17の弦楽器のための《地平線のドーリア》(1966年)は、なんとも魅力的な曲だ。この曲の一部は、勅使河原宏監督のモノクロ映画『砂の女』のために作曲されたものである。足元からサラサラと崩れ流れゆく砂。それを武満は、弦楽器の不気味なグリッサンドで表わした。それでいて、セイレーンの歌声のように艶のある旋律も聞こえる。半世紀も前の曲だが、映画監督ジム・ジャームッシュが愛したクールなかっこよさは、今も古びていない。

ナッセンが魅了された《グリーン》は、1967年に、のちに武満の代表作とされる琵琶と尺八、オーケストラのための《ノヴェンバー・ステップス》と並行して作曲され、当初、《ノヴェンバー・ステップス 第2番》と名付けられていた作品だ。武満にとって、日本の楽器と向き合うことも、オーケストラの楽器を用いて、武満が言うところの「人類共通の財産である調性」の可能性を追求することも、ステップの一つだった。武満は、後者が現実的に未来を担うと考え、育ちゆく若葉にかけて“グリーン”と改題したのだった。

前衛が過去となった時代に書かれた2台のピアノとオーケストラのための《夢の引用》(1991年)は、武満が目指す境地を表わした曲でもある。ここでは、ドビュッシーの《海》や、自作の《系図》や《遠い呼び声の彼方へ!》から部分が、それこそ夢のように引用される。聴く者は、様々に想像力を広げることができるだろう。

独奏者として《環礁》には、ナッセンの曲をはじめ現代曲を数多く手がけるソプラノのクレア・ブースが登場する。《夢の引用》のピアノの共演者であるジュリア・スーは、ゼルキンの指名による。彼女でなければならない理由が、ゼルキンにはあったのだ。

武満の音楽には、しばしばコール&レスポンスが登場する。それは演奏家同士の音の交感であるとともに、精神的な内面に向けての呼びかけと応答でもある。武満をよく知るナッセンとゼルキンは、どの様な音楽を奏でるだろうか。演奏は、一夜限り。またとないひと時を、逃さぬよう——!

LIVE INFORMATION

◆没後20年 武満 徹 オーケストラ・コンサート

○10/13(木)19:00開演

○会場:東京オペラシティ コンサートホール

○曲目:武満 徹

テクスチュアズ ─ ピアノとオーケストラのための(1964)**

環礁 ─ ソプラノとオーケストラのための(1962)*

地平線のドーリア(1966)

グリーン(1967)

夢の引用 ─ Say sea, take me! ─ 2台ピアノとオーケストラのための(1991)**/***

○演奏:

オリヴァー・ナッセン(指揮)

クレア・ブース(ソプラノ)*

ピーター・ゼルキン(ピアノ)**

ジュリア・スー(ピアノ)***

東京フィルハーモニー交響楽団