英国を代表するインディペンデント・レーベル、4ADが2019年に設立40周年を迎えた。

80年代にはバウハウスやコクトー・ツインズ、ピクシーズといった所属アーティストのサウンドと耽美的なアートワークで確固たるカラーを確立。2000年代以降はそうしたイメージに囚われず、TV・オン・ザ・レディオやセイント・ヴィンセントらの先鋭的なサウンドを届けてきた。そして2010年代、ディアハンターやグライムスなどの代表作を世に送り出した近年は、レーベルにとって何度目かの最盛期だと言えるだろう。

そんな節目の年にMikikiでは〈4AD 40周年記念特集〉を企画。その一環として今回は、〈私の4AD〉というテーマでアーティストとライターに選盤とコメントを募った。アーティスト編①に続く第2弾は、井草七海、岡村詩野、小野島大、木津毅、黒田隆憲、清水祐也という6人のライター/評論家の回答を掲載する。レーベルの歴史性にも迫るテキストと選盤を、どうぞお楽しみください(近年の活動にもフォーカスする目的で、選盤は可能な限り2008年以降のリリース作品のなかからお願いした)。 *Mikiki編集部

井草七海

igusa_nm(@nmseaweed)

4ADには二つの顔があると気づいたのは、恥ずかしながらつい最近のことだ。私が4ADというレーベルを初めて意識したのは、コクトー・ツインズやブロンド・レッドヘッドといったドリーム・ポップ~シューゲイザー・バンドとの出会いと同時だったので、耽美な世界観とサウンドこそが4AD、と長らく認識していたのだ。ただ、改めて4ADのカタログを眺めて驚かされるのが、ルーツ・ミュージックに軸足を置いたアーティストの充実ぶりだ。過去に遡ればレッド・ハウス・ペインターズがそうだし、昨今ではレモン・ツイッグスやナショナルらにそのカラーを見出すことができる。

一見相反するようなこれら二つの音楽的なベクトル。だがそのいずれにも〈スケール感のある美意識を持ったギター・ミュージックの追求〉という哲学が通底している。そして、そんな4ADの二面性を体現しているのが、セイント・ヴィンセントの『Actor』だ。スフィアン・スティーヴンスのツアー・バンドでの経験を下地に、フォーク・ミュージックをもシネマティックに飛躍させ、優美なアレンジが施された本作。まさにレーベル・カラーを象徴する一枚だ。彼女がキャリア初期を4ADと共にしたことは必然だったのだなと、いま改めて実感させられている。

岡村詩野

絶対的な信頼を置くレーベルがいくつかある。ノンサッチ、ジャグジャグウォー、シークレットリー・カナディアン、デッド・オーシャンズ、アズマティック・キティ……そして4AD。共通するキーワードは〈歴史の継承〉と〈民族と思想の越境〉。マルクス・ガブリエルに言わせると世界は原理的に存在しえないのだから、そうなると歴史も越境も何もないのだが、そんな実在論を日々考えるにあたっても、決して社会的影響力は大きくなくとも、このような優れた〈音楽発信地(レーベル)〉がコツコツと向き合う作業は、私にはとても意味のあることに感じる。なぜなら、アートは私たちから一定の価値観や対象物を変化、別のパースペクティヴな解釈へと移動させてくれる唯一とも言えるファクターだからだ。

そんな音楽発信地たる素晴らしいレーベルのなかでも4ADが少し異色なのは、79年の設立以来、比較的わかりやすく方向性をシフトさせている点だ。ノンサッチはさらにその歴史が長いが、そもそもが現代音楽やフォークロア音楽の発掘などに出発点を置いている。近年クロノス・カルテットやデヴェンドラ・バンハートをリリースするノンサッチは、その点ではほとんどブレがない。だが、4ADは比較的柔軟に時代の空気をキャッチしながら舵を切っている。つまりはその時代その時代に一定のテーマを設けているということだ。

しかしその上で、それでもリスナーにとっての指針であり続けていられるのは、決して短くない音楽の歴史を一本の道筋として捉え、そのなかでいかにしてスタイル、地域や民族の壁を崩せるのかの試みをひたむきに続けているからではないかと思う。近年、ベイルートはもちろんチューン・ヤーズ、あるいはスコット・ウォーカーらを積極的にリリースしていることからもそれは一目瞭然だろう。しかも、4ADは大衆性をも決してないがしろにしない。世界規模で大成功しているナショナルと、実験音楽の息吹も合わせ持つサンO)))を共存させていることは、それ自体でとても意味のあることだと思うのだ。

小野島大

元々マリリン・マンソンやナイン・インチ・ネイルズを愛好するゴスでダークな耽美指向だったグライムスは、確かにバウハウスやコクトー・ツインズ、あるいはアイヴォ・ワッツ=ラッセルや23エンヴェロープといった人たちに代表されるダークで頽廃的な4ADのレーベル・イメージにふさわしい。

だが彼女は同時に、コミック、アニメ、ゲームといったオタクカルチャー、映画、文学やヴィジュアル・アートまで多岐に渡る影響を受けた、典型的サブカル育ちでもある。そんな彼女の音楽は現代的ポップ・アートの集約点であり、『Art Angels』は、そこからさらに一歩踏み込んで、はっきりとコンテンポラリーなポップ・ミュージックのシーンに照準を合わせたものだ。キャッチーにして明快なメロディーがキラキラとカラフルなサウンドと一体化して、以前のような内省的で内向的な空気は払拭され、日本のアイドル・ポップやK-Popのような曲さえある。その吹っ切れ加減は痛快というしかない。

いわば伝統的な4ADカラーと、現代的な折衷性、ポップで開放的な空気が融合し、グライムスの新しい個性が作られている。それは自己のレーベル・カラーを保ちながら新陳代謝を繰り返してきた4ADの歩みと重なっている。制作中という新作への期待も高まる。

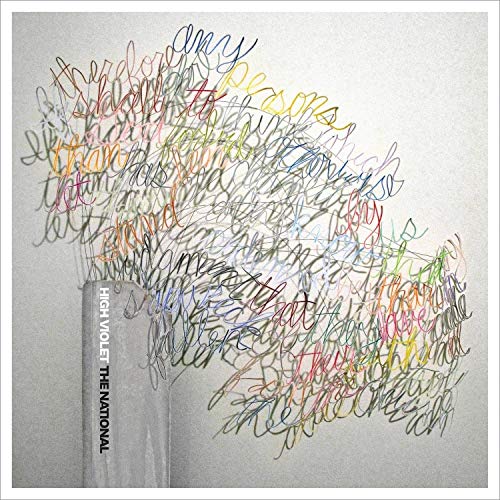

木津毅

自分にとってリアルタイムで実感があるのはおもに21世紀のリリース群なので、4ADは良質なインディー・ロックをヴァラエティー豊かに取り扱うレーベルという印象が強い。そのなかにあってザ・ナショナルは、一見古風でダンディーなアメリカン・バンドのようで、〈退廃〉や〈ゴシック〉といったキーワードでレーベルの20世紀からの伝統と繋がっている。実際、彼らの音は英国産ニューウェイヴとアメリカ的なチェンバー・ポップを融和させたもので、マット・バーニンガーのバリトン・ヴォイスと文学性の高い歌詞、そして丹念に紡がれるアンサンブルによって描きこまれた深い陰影が最大の魅力だと思う。

『High Violet』は、オープニングの“Terrible Love”からしてドラマティックな昂ぶりを見せる、バンドの〈覚醒〉を記録したアルバムだ。あるいはいまでも“Bloodbuzz Ohio”を聴けば、都市のリベラルなライフスタイルと進歩から取り残される故郷との間で引き裂かれる男の呟きに胸が痛む――〈だけどオハイオは俺のことを覚えていない〉。きちんと生きられない中年男から零れ落ちる悲しみと色気。父権が失墜し続けるいまの時代にこそ、彼らの歌は痛切に響くはずだ。

黒田隆憲

〈ここ10年以内にリリースされた作品〉ということなので3年オーバーしちゃってますけど、どうしてもこのアルバムは紹介したかったのでお許しください。ヤー・ヤー・ヤーズなども手がけてきた、ブルックリンの才人デヴィッド・シーテックと、ソロでも活動しているトゥンデ・アデビンペ率いる音楽集団のセカンド・アルバム。

シューゲイザー、ファンク、エレクトロ、グランジ……等々、様々な要素をぶち込んで鍋で煮込んだような、無国籍サウンド。彼らを絶賛したデヴィッド・ボウイや、当時レーベルメイトだったブロンド・レッドヘッドのカズ・マキノらゲストも多数参加している。続く『Dear Science』(2008年)で彼らはさらなる成功を収めるが、ベースのジェラード・スミスが2011年に急逝し、バンドの活動そのものが失速してしまったのは残念でならない。ちなみに、2009年にコーチェラで観た彼らのライヴは、筆者にとって生涯ベスト級に素晴らしい内容だった。

4ADに関しては、特に初期は〈レーベルの音〉というものを、具体的かつ明確に持つほとんど唯一の存在だったと思う(もちろんそれは、コクトー・ツインズの生み出す幽玄ギターのこと)。最近の4ADも、ディアハンターやドーターなど独自の美学を持つバンドをたくさん輩出していて、相変わらず特別なレーベルであることには変わりない。

清水祐也

こういう企画になると、ついつい誰も挙げなそうな作品を挙げたくなってしまうのですが、〈可能な限りこの10年以内にリリースされた作品〉とのことだったので、やっぱりこれを選ばないわけにはいかないでしょう。

アリエルのことは、2004年にビーチウッド・スパークスというバンドのギタリストがくれたCD-Rで初めて聴いて、その異様に劣悪なのにポップな宅録サウンドに衝撃を受け、その後アニマル・コレクティヴのレーベルからリリースした彼を日本に呼んだりしたのですが、自分の力不足もあって集客は芳しくありませんでした。だからその後4ADとサインした彼がブレイクしたのは痛快だったし、暗黒・耽美というレーベル・イメージを築き上げてきた4ADにとっても、それはまさに〈美の崩壊〉とも言える、大きな事件だったのではないでしょうか。

そういえば2011年にイヴェントで来日した際、〈誰だってロック・スターになれるさ〉と言う彼に某ライターが〈じゃあ僕もデヴィッド・ボウイになれますか?〉と尋ねると、しばらく沈黙した後で〈ティン・マシーンになら〉と答えていたのも印象的でした。祈・再来日!

INFORMATION

岡村詩野 音楽ライター講座 1月期(東京)

岡村詩野 音楽ライター講座 in 京都