戦後初期の新しい価値観の洗礼を受けた1929年生まれの作曲家たち

それに比べると、1920年頃から1928年までの生まれの作曲家の数は妙に少ない。1921年に入野義朗、1922年に別宮貞雄と松下眞一、1924年に團伊玖磨、1925年に芥川也寸志。ほかにもいるけれど、1929年以降とは断絶とまでは行かないけれども、明らかな疎と密の差がある。

いったいなぜだろうか。1929年生まれに戦後作曲界のトップランナーが集中していると述べてきた。戦後の前には戦中と戦前がある。1929年は昭和なら4年。世界大恐慌の年だ。世界経済の混乱が、全体主義とファシズムと戦争を生み出す。1931年に満州事変が起き、1933年にドイツでナチスが政権を獲得し、1937年から日中戦争になり、1939年に欧州で大戦が始まり、1941年に日米戦争となって、大戦は世界規模となる。

このカオスの矢面に立たされ、兵士となり、戦死する率も高かった青年たちというのは、だいたい1910年代末あたりから1920年代後半の生まれ。まだ戦争がひどくない時期でも、青少年が文化芸術に親しんでその種の教育をたっぷり受ける環境が、日本に限らず、欧米でも細っていた。だから、日本に限らず欧米でも、1910年代後半から20年代前半の生まれのすぐれた作曲家というと、その前後の世代に比べて、薄い傾向にある。

日本で、1929年生まれに、才能を開花させられ作曲家が多く出たのは、むろん彼ら個々の才能の問題がいちばん大きい。けれど、逆に言うと1928年までに生まれていると、同様の才能を持っていても、それを開花させる条件がかなり整わなかったのだ。1928年生まれは、戦争の終わる1945年には17歳の年だ。高等教育を受けているとしても、16歳で上級学校に入っていると、もう2年目。しかも、だいたい戦争の時代に相応しい人生の選択をさせられている。1928年生まれは、人生の修正を、実際の学歴から身に付いた価値観まで、戦争が終わったから変更してよいと言われても、もう手遅れの年齢期の、ちょうど尻尾に入ってしまう。

世代論的には、ここにどうしても断層ができる。1928年生まれまでは修正が利きにくく、1929年生まれからは修正が利き易くなる。最も多感な時期に戦後初期の新しい価値観の洗礼を受け、才能も爆発しやすくなる。かくして、松村、間宮、黛、矢代、湯浅が揃う。

彼らの代表的室内楽曲をいっぺんに並べ、腕利きたちの演奏で聴き、〈1929〉の意味を噛みしめる。堪らない企画である。令和の初めはこれに決まりだ。

寄稿者プロフィール

片山杜秀(Morihide Katayama)

1963年生まれ。思想史研究者、音楽評論家。慶應義塾大学法学部教授。著書に「音盤考現学」「音盤博物誌」(アルテスパブリッシング)、「鬼子の歌 偏愛音楽的日本近現代史。」(講談社)、「歴史という教養」(河出書房新社)など。

今回の演奏曲について text:西耕一

湯浅譲二(1929~)

90歳になる今年も音楽界の最先端を走り続ける湯浅。その創作は、未だ誰も聴いたことのないような〈未聴感〉がテーマである。響き、発想、時間の捉え方、 様々に新たな試みを行ってきた。この曲は湯浅が26歳で書いた最初期の音楽である。12音技法を使いつつも時間構造へ東洋的なアプローチを行い、早坂文雄に称賛を受けた。

矢代秋雄(1929~1976)

早熟な才能と最高の師匠に恵まれたアカデミズムの申し子が矢代。ドイツ系の諸井三郎、フランス系の池内友次郎、独学系の伊福部昭、そして前衛、新民謡、映画音楽まで自由な発想とマルチな才能を発揮した橋本國彦に師事したあと給費留学生として渡仏。約5年に及ぶパリ修行の総仕上げとして、この弦楽四重奏曲が作られた。

松村禎三(1929~2007)

アジア的な発想、生命の根源に直結したエネルギー、音楽のリアリティーを求めた松村。若き日に結核で5年半にわたって生と死の境をさまよい、臥して起き上がることもできず病室の天井を眺めた。その天井にある小さなシミを見つめ、広大無辺な宇宙を透かし見る無限の想像力が松村なのである。一つの音が増幅され宇宙となる。

間宮芳生(1929~)

現代音楽では〈ジャズとクラシックの融合〉なる実験は多く試みられてきた。そこから抜きん出た完成度を誇るのがこの曲。とにかくカッコいい! この曲はオペラシティをジャズ空間に誘い込んでくれるような魅力もある。冷静と熱情の交錯。足の裏から感じる大地の音。西洋と東洋という対立だけでない世界を〈ソナタ〉として結実させた。

黛 敏郎(1929~1997)

日本現代音楽史上の傑作“涅槃交響曲”を28歳で発表したマユズミ。そのデビューは19歳で作られたこの曲。戦後の焼け野原から新鮮な感覚で颯爽たるデビューを飾り、バタ臭くも型破り、才気に溢れた個性を世間に知らしめた。初演評は「こんな奇才がひからびた上野の伝統の中から生まれたことは痛快」(園部三郎)。

LIVE INFORMATION

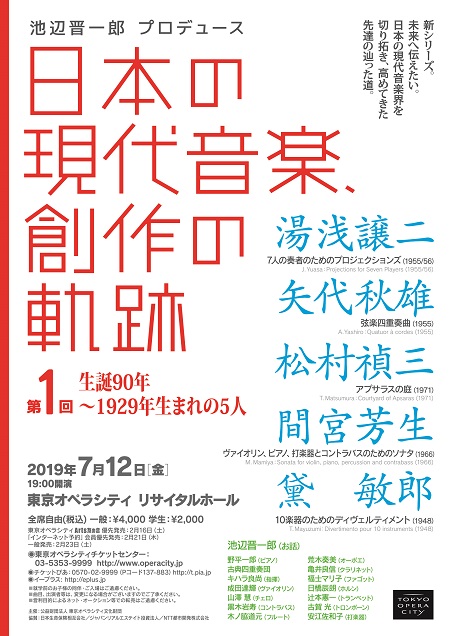

池辺晋一郎 プロデュース 「日本の現代音楽、創作の軌跡」 第1回 生誕90年~1929年生まれの5人

湯浅譲二(1929~):7人の奏者のためのプロジェクションズ(1955/56)

矢代秋雄(1929~1976):弦楽四重奏曲(1955)

松村禎三(1929~2007):アプサラスの庭(1971)

間宮芳生(1929~):ヴァイオリン、ピアノ、打楽器とコントラバスのためのソナタ(1966)

黛敏郎(1929~1997):10楽器のためのディヴェルティメント(1948)

2019年7月12日(金)東京・初台 東京オペラシティ リサイタルホール

開演:19:00

■出演

池辺晋一郎(お話)/野平一郎(ピアノ)/古典四重奏団/キハラ良尚(指揮)/成田達輝(ヴァイオリン)/山澤慧(チェロ)/黒木岩寿(コントラバス)/木ノ脇道元(フルート)/荒木奏美(オーボエ)/亀井良信(クラリネット)/福士マリ子(ファゴット)/日橋辰朗(ホルン)/辻本憲一(トランペット)/古賀光(トロンボーン)/安江佐和子(パーカッション)

https://www.operacity.jp/concert/calendar/detail.php?id=9496