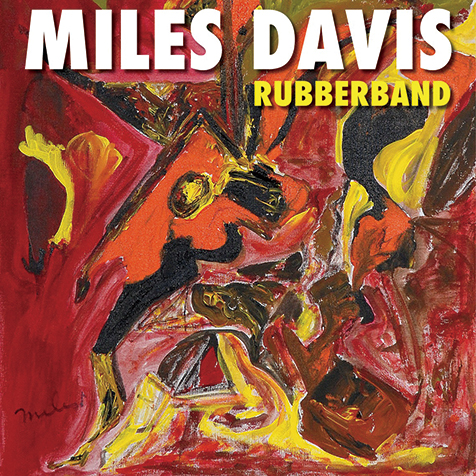

©1991 Warner Bros. Records

『Tutu』と同時期に吹き込まれたマイルスのアザーサイドとも言える未発表音源

何気なくネットを見ていたある日。マイルスの未発表音源がアルバムとして発売されるというニュースを目にした。そこでまず気になったのは〈どの時代の音〉なのか?という点。その意味を理解するためにもまずは彼の足跡を簡単におさらいしておきたい。

セントルイスの比較的裕福な家庭で育ったマイルスは13歳でトランペットを手にし、18歳でNYのジュリアード音楽院に入学。その後チャーリー・パーカーなどと活動を共にし、1950年代に〈プレステッジ〉からアルバムをリリース。50年代半ばにはコルトレーンなどが参加する第一期クインテットを結成。その頃制作した『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』に説明はいらないだろう。その後、59年に発表した『カインド・オブ・ブルー』ではビル・エヴァンスを中心に据えた編成でモード・ジャズを確立し、60年代にはハービー・ハンコックなどを迎えた第二期クインテットで活動。そして69年に大きな転換点となる 『イン・ア・サイレント・ウェイ』『ビッチェズ・ブリュー』をリリースする。これらの作品はジャズという概念を大きく打ち破り、ジャズの未来を大きく変えてしまった。インプロヴィゼイションを主体に高い熱量を放出するそのスタイルはオリジナルにして他の追随を許さなかった。70年代にはエレクトリックなファンクを取り入れ、80年代には時流でもあったフュージョンやMTV文化の隆盛を背景としたポップスにも侵食。そして86年、彼の代表作のひとつに数えられる『Tutu』が発表される。当時新進気鋭のベーシストであったマーカス・ミラーをメインのプロデューサーに据え、従来と違う制作方法を試みるなど、その姿勢は生涯一貫して新規性を追求したものだった。その志は遺作と言われている91年発表の『ドゥー・バップ』まで継承される。

さて、ここで前述の〈未発表音源はいつのものなのか?〉という疑問に立ち返る。本作は、ライナーノーツによると85年ワーナー移籍直後の録音とのこと。つまりは『Tutu』直前の作品だ。なぜこの音源がお蔵入りとなってしまったのかの詳細についてはライナーノーツに譲るが、レーベル移籍のリスタートにおいて優先されたコンセプトは高い完成度と洗練性だったようだ。故に 『Tutu』においては綿密に計算されたバックトラックにマイルスが音を重ねるという、ジャズにおいて一般的ではない制作過程を踏み、偶然性を意識的に抑えた作品に仕上がった。しかし反面、ジャズの持つ熱量をトレード・オフさせる結果となった。つまりほぼ同時期に吹き込まれた2作品は表裏一体、この時期に彼が持っていた二面性のサイドAが『Tutu』なら、サイドBがこの『Rubberband』と言えるかも知れない。

本作の内容に触れておこう。プロデューサーは数名がクレジットされているが、彼らは録音当時にその音源を一緒に制作したメンバー達でもある。特にランディ・ホールはそれ以前の作品でもギターやヴォーカルとしても参加しており、マイルスの薫陶を受けた1人だ。彼を中心に、発見されたテープに補正や加工、楽曲的なアレンジを加え、さらにはマイルスの音を活かすべく新しいバック・トラックまで制作した楽曲が収められている。故にそのサウンドは、過去作と簡単に片付けられない現代的なアプローチも随所に聴くことができる。リード曲である“ラバーバンド・オブ・ライフ”などは、明らかに2000年代以降のジャズをベースとしているし、レイラ・ハサウェイがフィーチャーされた楽曲やマイク・スターンが参加した曲も製造年月日不明といった質感だ。とはいえ、音色や作風にその時代の残り香を感じることもできるのが本作の面白いところかもしれない。

前述のような制作背景を知った上での印象になるかもしれないが、『Tutu』の綿密でクールな音に対して、本作のマイルスの音にはハリや勢いを感じる。常に革新を止めず進んできた偉大なミュージシャンの足跡を辿る上で非常に重要な1枚が世に現れたことは素直に喜ばしく思えるし、ファンならぜひ聴くべき歴史的資料とも言える。