いまUKジャズに新たな才能が登場している理由は?

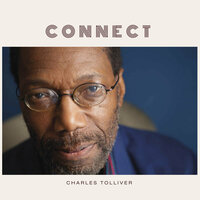

――僕が日本盤のライナーノーツを書いたチャールズ・トリヴァーの『Connect』は、往年のジャズ・ミュージシャンの新譜でしたね。

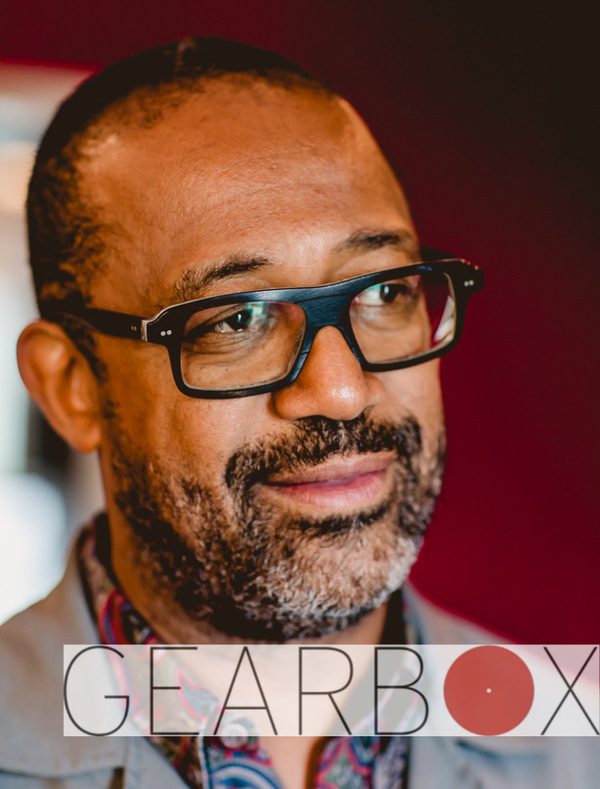

「そう、あれはとても興味深い作品だった。僕はアブドゥーラ・イブラヒムの『The Balance』(2019年)を(ロンドンにある)有名なRAKスタジオで録音したばかりで、チャールズ・トリヴァーがそのイブラヒムの音源を聴いて気に入っているとエージェントを通じて連絡があり、彼の次作をプロデュースしてほしいと頼まれたんだよ。

ちょうど彼はツアーでロンドンにいたので、一緒に演奏していたジャズの巨匠たちをみんな連れてきた。ドラマーのレニー・ホワイト、ベーシストのバスター・ウィリアムスとオールスターなラインナップ。そこへ僕がビンカー・ゴールディングを連れていった。彼がサックスを吹き、いい感じの伝統的なアナログ方式でテープ録音したんだ。作品も、制作現場も実に素晴らしいものになったよ」

――ビンカー・ゴールディングのような若いミュージシャンを育てたり、世代の橋渡しをしたりすることには意識的ですか?

「いや、通常はただ音楽でしか判断しない。音楽が良ければそれでいい。いまの若いジャズ・ミュージシャンに顕著なのは、昔のハード・バップのサウンドにもよく親しんでいることで、あのジャンルの先輩たちからの影響が大きい。これはとてもいいことだと思う」

――UKのジャズ・シーンから新しい才能が次々と登場してきた背景として、どんなことが考えられますか?

「一番大きいのはトゥモロウズ・ウォリアーズ※の存在だと思う。もともと彼らは音楽のキャリアを積めない若いミュージシャンの集まりだったが、ロイヤル・フェスティヴァル・ホールの地下室を練習に使わせてもらったりするなかで、かなり幅の広い独創的な才能の集団に育っていった」

「元を辿れば80年代にコートニー・パインが創設したジャズ・ウォリアーズだ。トゥモロウズ・ウォリアーズの方は、ダブル・ベース奏者のゲイリー・クロスビーが中心になって発展していった。みんな、仕事に恵まれずにいただけで、大学で音楽を学んで基礎はしっかりしていて、一方ではヒップホップやグライムを聴いて育ったからスタイル的にはメルティング・ポット状態という、おもしろい才能の持ち主ばかり。だから若いオーディエンスにも響く音楽をやっているんだ」

――実際、あなたもそうした若いミュージシャンたちと仕事をしていますね。

「そうだね。おかげで若いユニークなミュージシャンと出会う機会がある。フォーク的な作品のリリースはまた違っていて、源流がナッシュヴィルだから、アメリカーナのフェスなどでアーティストを見つけて現地で録音している。アップルウッド・ロードはそうだね。

「僕らのカタログも幅が広くなって、ジャンルによって背景が異なるが、ジャズに関してはたぶんトゥモロウズ・ウォリアーズの影響がもっとも大きくて、アメリカーナは大半がナッシュヴィルのシーン、そしてエレクトロニック・ミュージックはこれから日本発で始まる。最近、畠山地平(Chihei Hatakeyama)と契約したからね。他にスコットランドのエレクトロニック系アーティストとも契約しようとしているところだ。過去にはマックス・クーパーの音楽をジャズと融合させたこともあるんだ※」