〈どらっぐすとぅあ〉と京都アングラシーンでコウイチロウと出逢った

――では、青森から京都へ行った後のことを教えてください。

「大学生時代の75年4月から79年3月まで京都に住んでいました。一時期、市内の小劇場の裏方等をしていたんですが、アンダーグラウンドなレコードやテープを掛ける喫茶店というかカンパ制スペース〈どらっぐすとぅあ※〉のスタッフになってからは、そこに入り浸りました。この場所がハブ的に機能して、野生の驚異(中塚敬子)、ビデ(藤原英則)、石橋正二郎(F.M.N. Sound Factory)やJOJO広重ら様々な人たちと出逢ったんです」

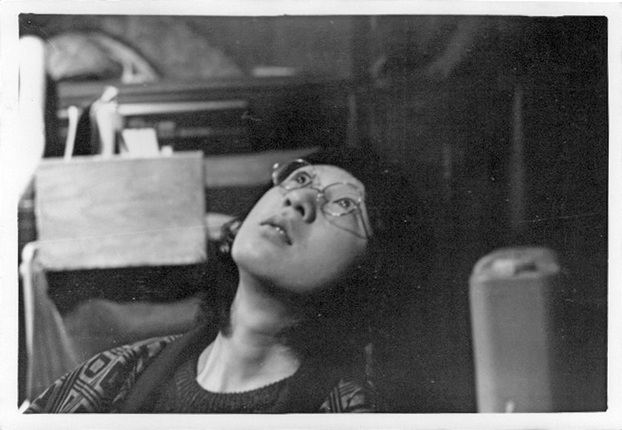

――そこで渡邉浩一郎さんと出逢ったんですか?

「コウイチロウ(渡邉浩一郎)もその一人で、初めて会ったのは77年の春だったと思います。程なく中退するんですが、当時は未だ美術高校に通っていました。彼も元々レコードを聴きに来るお客だったのが、音楽の趣味を通じて色々話すようになり、他の常連たちとの繋がりも生まれました。

先ほど言ったとおり、私は77年の春頃からあかなるむ、ONNYKと第五列を始めていて、まだ各自が地元でソロやグループで個別に活動していた頃です。ビデが77年後半から初めてのユニットを組んで活動を始め、私はそのサポートやどらっぐすとぅあ主催のコンサート企画等にも関わっていました。

東京には度々遊びに行っていましたが、78年3月に開店した吉祥寺マイナーとひょんなことから縁ができて、後にどらっぐすとぅあとマイナーが2つのハブのように機能して、緩やかな連携が進んでいったんです。

コウイチロウとの共同作業は、その頃の〈BIDEガレージ・コンサート〉が最初です。これは、ビデの実家のガレージを借りて78年4月から始めた、GESO、野生の驚異、コウイチロウ、ビデの4人の企画によるほぼ月イチのイベントで、少し遅れて石橋も参加するんですが、最初の具体的な〈音出し〉の共同作業の場でした。〈音楽〉とは言わなかったです。コウイチロウの映像作品を上映しながらビデがソロ演奏する、といった試みもありました。時にガレージ以外の場所も借りて、同年11月まで計7回開催しました」

――そのときの渡邉浩一郎さんの印象は? 彼と話したことや、何が好きで何の影響を受けたか、などは訊きましたか。

「東京出身なのにわざわざ上洛して仕送りをもらって美術専門高校に通っているというので、当初の印象は、色々事情もあるんだろうけど金持ちの坊ちゃんなのだな、という感じでした。実際、悪ぶったり下品な真似をしたりしても、根の品の良さは隠せなかったですね。

最早記憶は曖昧だけど、当時のコウイチロウの話では、小中学校時代から音楽やラジオ工作に夢中の、マニアックな少年だったということ。美術高校を受けた頃は映像作家志望だったけれど、次第に音楽への興味のほうが強くなってきたらしいです。

その趣味も、クラシック、映画音楽、戦前の歌謡曲やジャズ、シャンソン、韓国民謡、大滝詠一、近田春夫、サーフィン&ホットロッド、小林旭、ジャーマンロックから、いわゆる前衛音楽まで、雑多で幅広かった。

でも一番好きだったのはザッパで、76年の日本公演を見逃したことを後々まで悔しがっていました。実際にザッパの楽曲のカバーもしているし、音のコラージュやカットアップの手法にも影響が見られます※。

コウイチロウは、78年に書いた自己紹介の文章に〈自分の行動が全て他人の轍を踏んでいるだけかもしれないと思い、力が抜けてしまうことがあります〉と記しています。冷静に自己観察し、諦念を抱きながら、〈それでもやるんだよ、自分が面白いと思うことを!〉という姿勢だったのだろうと思います。実際、太陽の下に新しいものは何もないんですから、自分が天才だとか、何か画期的なことをやっているという勘違いをしている多くの連中に較べれば、ごく真っ当だと思いますね」

コウイチロウは好きな音楽が多すぎて様々なスタイルを試みていたんだと思います

――京都で、あるいはその後の東京での音楽活動について、渡邉浩一郎さんとはどんなことを行ってきたのですか。

「私は大学卒業後、79年の3月に東京に転居しましたが、コウイチロウはその後も暫く京都に住み続け、ウルトラ・ビデ、まだ※1等で活動した後、81年に東京に戻って来ました。ですから、私が京都に居た頃〈BIDEガレージ・コンサート〉以外に観たのは、午後の網目※2ぐらいで、79~80年の関西ノーウェイブシーンでの演奏は、ライブ録音のカセットでしか聴いていません。

81年以降、交流が復活しましたが、私はコウイチロウの活動全般をフォローする気は起こらず、一緒にできることや演る機会があればやる、という立場でした。ただ、お酒はよく一緒に飲みました」

――渡邉浩一郎さんのそれぞれのバンド、ソロ活動にどう関わり、どう見ていましたか。

「彼は好きな音楽の種類が多すぎて一つに絞れなかったので、様々なスタイルを試みていたんだと思います。ロックバンドや大人数のオケにも進んで参加してましたが、私はその種の演奏には余り興味がなくて、少人数による非ロック的な楽曲とか即興演奏のほうが好きだったから、少し距離を置いて生暖かい目で見ていました。

ひまごや涙のラーメン・カルテット※は、期間限定のユニットだとあらかじめ決めていたから、一緒にできたのだと思います」