音楽の聴き方が多様化した今、タワーレコードがおすすめしているのは高音質なSACDでのリスニングです。この連載〈SACDで聴く名盤〉では、そのSACDの魅力や楽しみ方をお伝えしています。第18回は、タワーレコード限定盤のアート・ペッパー『The Complete Tokyo Concert 1979』を取り上げます。ビクターの人気ジャズ作品を新たにマスタリングし、SACDハイブリッド化するシリーズ〈JVC JAZZ MASTERPIECE SA-CD HYBRID SELECTION〉の一枚です。本作の音の魅力を、音楽評論家の村井康司さんに綴ってもらいました。 *Mikiki編集部

最高の出来だった東京公演4セットを完全収録

人気アルトサックス奏者アート・ペッパーが初めて来日したのは77年のこと。麻薬禍による収監などのため、60年代にはほとんど活動できなかったペッパーは、75年に15年ぶりのアルバム『Living Legend』でカムバックしたばかりだった。

カル・ジェイダー・バンドのゲストとしての初来日では、聴衆たちがペッパーをスタンディングオベーションで迎え、気をよくしたペッパーは翌78年から亡くなる前年の81年まで、毎年リーダーとして日本ツアーを行った。この『The Complete Tokyo Concert 1979』は、彼の来日公演の中でも特に出来がよかったと言われている79年の演奏の中から、7月16日と23日の東京公演(会場は共に芝の郵便貯金ホール)の4セットを完全収録した4枚組だ。

ホールの空気と音響を捉えたSACD

メンバーはペッパーのアルトサックス(1曲クラリネットを吹く)、ジョージ・ケイブルスのピアノ、トニー・デュマスのブリッツベース(イタリア製のエレクトリックアップライトベース)、そしてビリー・ヒギンズのドラムスというカルテット。ディスク1の1曲目“True Blues”はペッパー作のやや速いミディアムテンポのブルースだ。

センターにペッパーとベース、ピアノはやや左に位置し、ヒギンズのドラムスが右からセンター右側にかけて広がる、というステージをそのまま再現したような定位が嬉しい。かなり広いホールの空気感がしっかりと捉えられていて、滑らかさと鋭さが両立しているアルトサックスの音色や、シンバルやスネアの響きに、ごく自然なホールエコーが付帯しているところがSACDならではだ。ピアノの流麗なタッチも細部まで再現されているし、アンプリファイドされたブリッツベースも、いいバランスで演奏の低音部を支えていることがよくわかる。

定位が変わり元気のいいサウンドへ

ディスク1の1曲目から5曲目までは同じ定位で、まるでいちばん音のいい席で生演奏を聴いているような気持ちよさにうっとりしていたのだが、6曲目の“Mambo De La Pinta”になって、突然定位が変わったので驚いた。サックスとベースはセンターのままなのだが、左にいたピアノが右からセンターにかけて広がり、右側に位置していたドラムスがセンターから左にかけて定位する、という、ちょっとスタジオ録音的なミックスだ。バランス的にも、ピアノとドラムスをより前に押し出した元気のいいサウンドで、これはこれでとてもいい音だ。

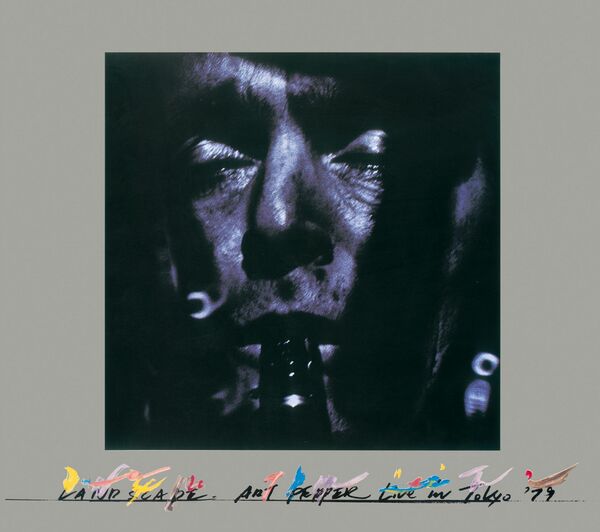

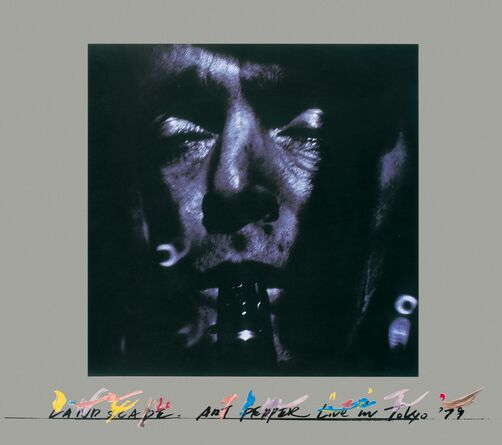

ディスク2以後も、ほぼ半分のトラックが〈ドラムが右、ピアノが左〉で、もう半分が〈ドラムが左、ピアノが右〉となっている。クレジットを見ると、前者が別宮環によるミキシングで後者がダニー・コペルソンのミックスなので、これは前者がLP時代に発売された『ランドスケープ~アート・ペッパー・ライヴ・イン・トウキョウ’79』『べサメ・ムーチョ~アート・ペッパー・ライヴ・イン・トウキョウ’79』で使用されたアナログマスターを使ったトラックで、後者が2007年にリリースされたCD 4枚組『The Complete Tokyo Concert 1979』(今回のハイブリッド盤は、内容的にはこれの復刻)で使用されたデジタルマスターを用いたトラックなのではないかと思われる。