ドリアン・コンセプトことオリヴァー・トーマス・ジョンソンのサウンドはいつだってフリーフォームだ。デビュー作『When Planets Explode』(2009年)で即興性に富んだフリージャズとグリッチビートを巧みにコラージュし、混沌としたサウンドを響かせたかと思えば、ニンジャ・チューンからの『Joined Ends』(2014年)では、ミニマルミュージック的な意匠を施した室内楽的エレクトロニカを展開。さらにブレインフィーダーからリリースした『The Nature Of Imitation』(2018年)では、ヒップホップ、ジャズ/フュージョン、即興音楽、エレクトロニカといった自身が影響を受けてきたもの全てと、過去の作品の要素を巧みに縫い合わせながら、ある種のオーケストラアルバムを構築。そして、最新作『What We Do For Others』(2022年)では、彼独自のバンドサウンドによって、官能的で穏やかな音楽を創出。同作は彼にソングライターとしても非凡な才能があることを我々に強く認識させた。

そんなドリアン・コンセプトの形に囚われないサウンドを構成するレコードは何なのか。11年ぶりに復活したメタモルフォーゼへ出演するために来日した彼にタワーレコード渋谷店のTOWER VINYLで選盤してもらい、話を訊くことができた。

サンプリングを通して感じる〈音楽は永遠〉

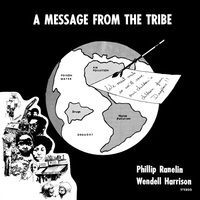

――では、選んでいただいたレコードについて、順にお話を聞かせてください。まずは、ウェンデル・ハリソン&フィル・ラネリンの『A Message From The Tribe』。

「これのオリジナルは1972年にトライブから出たもので※、ジャケットをみてもわかるように、環境汚染などに対するポリティカルなメッセージなんかも音楽に込められていて、とても素晴らしいレコードだと思うんだ。

そして、ジャズとファンクの要素がたくさん詰まっていて、デトロイトから生まれる音楽の面白さを感じられる。ニューヨークとかニューオーリンズとかから生まれる音楽もそれぞれ特徴があると思うんだけど、このレコードには他では聴いたことのないジャズが詰まっていると思うんだよね。

自分は10代のときにサンプリングというものを通して、ジャズやファンク、ソウルにハマっていたんだけど、その頃を思い起こさせてくれるようなレコードなんだ。こういった70年代の音楽が、90年代になってサンプルとして使われたり、2000年代になって再発されて新しいリスナーに聴かれたりしているのをみると、音楽は永遠なんだなと思うんだよね。このアルバムはそんなことも感じさせてくれるレコードなんだ」

コルトレーンのエネルギーは〈自分はまだまだ〉と思わせてくれる

――次はジョン・コルトレーンの『Kulu Sé Mama』(1965年録音)です。

「1963年から1965年のジョン・コルトレーンが好きなんだ。65年以降はフリージャズに方向を変えていったと思うんだけど、それへの変化がみられるのがこの2年間だと思うんだよね。それまで彼がやってきたことと新しい時代へ向かっていく彼の姿が混ざり合っているのが垣間みられて、そこがすごく魅力的なんだ。

あと、1963年(録音)の『Live At Birdland』も好きなんだけど、そこでも彼の進化と変化が感じられてとても興奮するし、参加しているミュージシャンと生み出すエネルギーのようなものが素晴らしくて、彼の特別な瞬間が詰まった一枚だと思うんだよね。

長い間聴いているけど、いまだに聴きたいと思わせる作品だし、たくさんインスピレーションをもらうんだ。自分がミュージシャンとして、良い意味でまだまだだな、このレベルまで達したいなと思わせてくれるレコードなんだよ」

――あなたの3作目『The Nature Of Imitation』はアリス・コルトレーン『World Galaxy』(1972年)と共振しているような印象を受けました。

「『The Nature Of Imitation』は自分としてはスピリチュアルジャズに近い作品だとも思っているんだ。アリス・コルトレーンの音楽はオーケストラ的でビッグなサウンドなんだけど、親密さもある。自分はそこに魅力を感じていたし、実際アルバムでやりたかったことなんだよね。だから確かに繋がりはあると思う」