日常生活で見過ごしてしまうものや現象を拾い上げ、そこに潜む見えない力を顕在化させる作品を、国内外で発表してきたアーティストの鈴木康広。水戸と金沢で個展が開催され、デビューから13年の活動を振り返ると同時に未来を期待させるものとなった。水戸芸術館では「近所の地球」と題して初期作から新作までの集大成的な展示(2014年8月2日~10月19日)、金沢21世紀美術館デザインギャラリーでは「『見立て』の実験室」と題したプロジェクト型の展覧会が行われた(9月13日~11月24日)。

鈴木の制作には、飛行機の窓から見下ろした船の航跡がファスナーに見えたことから、人が乗れる《ファスナーの船》をつくりあげるなど、あるものを別のものに見立てる「見立て」の技法が使われている。鈴木が「室長」を務める「『見立て』の実験室」では、プロジェクトメンバーは「研究員」と呼ばれ、島根や神戸など金沢以外の地域からも集まった2歳から50代までの65名が登録、かたちと機能の両面からものを見立てる“特訓”などが行われた。千利休が、魚籠や竹筒を花入れにするなど日用品を茶道具に取り入れた逸話は有名だが、それを知らずとも、「○○に似ている」と思うことは誰にでもある。固定概念にとらわれない見方に気づくと、価値観が変わり、謎めいた面白い世界が開けてくる。

展覧会では、金沢の街での見立て調査や、鈴木の作品と併せて見立てのプロセスを書いた黒板を展示。週末には、研究員が企画から練り上げた観客参加型の実験プログラムが行われた。机の上には、日本地図の各県のピースがバラバラに置かれ、何に見えるか描いたり、パズルのように記憶で並べたり。私が訪れた2日間、実験室には絶えず人が出入りし、若者が屈託なく参加していた。

また、展覧会初日の9月13日には、空気を人に見立てた《大きな空気の人》が美術館の広場に1日だけ出現。《大きな空気の人》が観客と一緒に寝転ぶ風景は、アーティストや作品と鑑賞者が水平の関係になり、「見る人の中にアートはあるよ」と伝えているようだ。

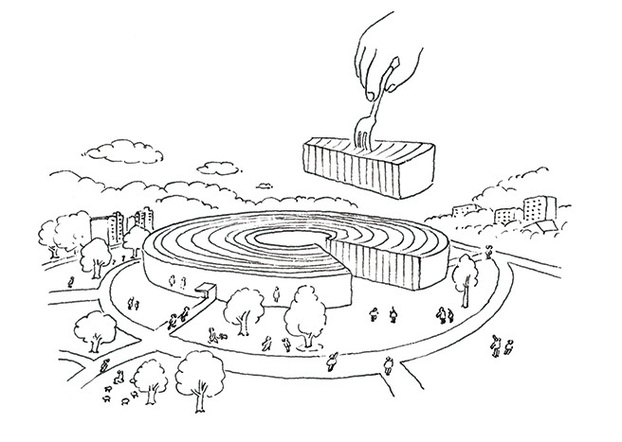

実験室の壁には、金沢21世紀美術館をバウムクーヘンに見立てた絵が描かれている。鈴木は当初、妹島和世+西沢立衛/SANAAの設計による円形の建物が「バウムクーヘン」に見えて、「一人では運べないくらいの大きなバウムクーヘンをみんなでつくりたい」と思っていたという。開館して10年、バウムクーヘンに例えたのは彼が初めてだそうだが、秋元雄史館長が「時代ごとの先端的な建築が重層的に残る金沢を“バウムクーヘン都市”と呼んでいる教授がいる」と語ったというから、実は核心をついているのかもしれない。大きなバウムクーヘンの代わりに、実際にバウムクーヘンを焼き、見立てに挑戦するプログラムも行われた。

ところで、別々のものに同じ要素を見つけることから始まる「見立て」だが、他の人とやってみると、同じものを見ていても人それぞれに見え方が違うことを思い知らされもする。そこに「多様性」の発見がある。

企画展示室の「ジャパン・アーキテクツ 3.11以後の建築」で紹介されていた建築プロジェクトや、各地で増えているアート・プロジェクトにも同様のことがいえる。同質性をもった集団にいるのは楽だが、やがて新しいものを生み出す力が失われ、行き詰まってしまったときに、こうした異質性の投入が打開策となる。しかし、異質で多様なだけでは人々の心や地域はまとまらず、根付かない。末長く残すためには「普遍性」にまで到達しているかどうかを常に問う必要がある。難しいことだが、プロジェクトの途中で議論が分かれたり、判断に迷ったりしたときの基軸にもなるだろう。

「『見立て』の実験室」を見渡してみると、水滴の波紋を木の年輪で表現した《水の切り株》が見えない時間までも想像させるように、鈴木の見立てには近くから遠いところ=普遍性への飛躍を深く感じることがある。10歳の金沢21世紀美術館に蒔かれた種は、また10年後、20年後どんな木々に育つだろうか。