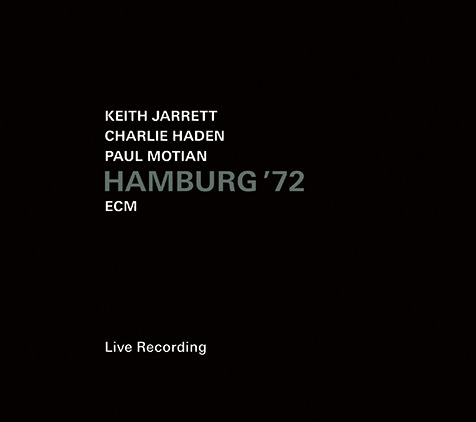

こりゃ、わあああ~な掘り出し作だ。キース・ジャレット、チャーリー・ヘイデン、ポール・モーシャンという1966年から組まれているトリオ(リズム隊の二人は、すでに鬼籍入りしてしまった)による、1972年7月ハンブルグのホールでラジオ番組用に録音されたものがソース。なんでも同トリオの欧州ツアーをECMが面倒をみたそうで、商品化に際し、社主マンフレート・アイヒャーとレインボウ・スタジオの主であるヤン・エリック・コングスハウスがオスロで一緒に音を磨いたという。

ジャレット作5曲、ヘイデン作1曲。美の淵を彷徨うバラードから、ゴスペル・ジャズ調、フリーに翔んでいくものまで、真の即興相互関係のもと、自在に流れる。この時期、実のところアルバムにおいてジャレットはエスノ・フォーキィ・ジャズ路線をメインに据えていたという印象がある(72年リリース、ECM正式第一作の『Ruta And Daitya』は彼なりのエレクトロ・ジャズ作と言っていい)が、ここでの3人の演奏はまこと多彩。ええ~こんなんと、マジ随所で耳奪われる。ときにやんちゃなジャレットはソプラノ・サックスのソロを雄弁にとったりもするし(一部では、フルートや打楽器も担当)、ヘイデンとモーシャンの演奏も定石/枠越えする部分はいろいろ。もう好奇心旺盛に、アコースティック・ジャズたる醍醐味や可能性が覇気たっぷりに飛び散る! そして、その総体は、鮮烈かつ美意識に満ちた正ジャズ流儀を仁王立ちさせているのだから、言うことがないではないか。このとき、ジャレットは27歳。若いって、(とくに天賦の才を持つ場合)本当にいいっ!

今も、新鮮に感じる行き方だらけ。ゆえに、加齢の残酷さ、ジャズの進歩についての疑念を呼び起こさせる内容かもしれぬが、多大な感動や思惑を呼び起こす作品であるのは間違いない。それから、異論もあろうが、ジャレットの下品なよがり声が過剰に入っていないのが、まったくもって良い。