ピエール・ブーレーズは3月26日で90歳を迎えた。この年齢を言祝ごうと、ヨーロッパではコンサートがあったり、展覧会があったり、本がでたりとにぎやか。そしてレコードもまた、これまで録音してきたものがレーベルごとに登場してきている。その存在感たるやみごとだ。生存している身でこうしたものが目の前にならぶというのはどんなものなのだろうと、たとえばレヴィ=ストロースのプレイアード叢書がでたときにはおもったものだが、今回も、なかなかに感慨深い。すでに記念碑か、というのと、まだ生きているんだぜ!とのせめぎあい? いずれにしろ、こうしたボックス・セット、価格が安くなるという利点と、またそれ以上に、しごとの総体がとらえやすくなるのが有り難い。

CDボックスをならべてみるとこんなふうだ———コロンビア版67枚/ドイツ・グラモフォン44枚/エラート版14枚。

ごく大雑把にいって、1960年代の終わりから90年代前半くらいまでがコロンビア、 DGは1990年代から2000年代、そして、エラートはそれらからこぼれ落ちる現代作品を扱い、主に1980年代の録音となる。DG版にはもっと録音をしているが、「20世紀」というくくりなので要注意。マーラー、ブルックナーははいっていない。

コロンビア版とDG版とでは多くのものが重なっている。どちらも20世紀作品が中心だ。年代は違うしオーケストラは違う。録音の環境も機材も違う。コロンビア時代に録音したものを新しいアプローチでというのも、ならべてみるとみえてくる。

20世紀の作品でないから、といえばそうなのだが、コロンビア版を眺めていて、はっとするのは、こんなアルバムだ。ヘンデルの《水上の音楽》と《王宮の花火の音楽》《協奏曲》。ベートーヴェン《第5》とカンタータ《海の静けさと幸ある航海》のカップリング。ベルリオーズ《幻想交響曲》と《レリオ》、序曲集、オーケストラつき歌曲。ヴァーグナー序曲集。デ・ファリャ《三角帽子》と《クラヴサン協奏曲》。デュカとルーセルの作品集。20世紀ではないにしろ、DGではマーラーの交響曲全曲を完成させているのに、コロンビア時代にはごくわずか。ブルックナーに至っては皆無だった(DGでも《8番》だけだが)。

コロンビア版、LPでリリースされるごとに、ジャケットのデザインに感嘆していたことも想いだした。《春の祭典》が、《オケコン》が、《ダフニス》が、30cm×30cmでばーんと目の前にあることの衝撃を。しなかったけどジャケ買いに憧れたっけ。

閑話休題。

オペラ、現代音楽、なんどでも録音に挑む姿からみえるもの

オペラ全曲をみてみると、コロンビア版には《ペレアスとメリザンド》《ヴォツェック》《モーゼとアロン》がある。DG版では《モーゼとアロン》はコロンビア版と重なっているけれども《ルル》が新しくはいってきている。

一方、コロンビア版ではかつてヴェーベルン全集として(CDなら)3枚ででていたものが、2枚に圧縮(抜粋)されていて惜しい。室内楽作品でも一応ブーレーズの目はとどいていたわけだから、残しておいても良かったのではとおもうのだが。

新ヴィーン楽派とストラヴィンスキーはコロンビア/エラート/DGともに、名がある。重なっているものもあれば、ひとつのところにしかないものもある。おなじシェーンベルクでも《グレの歌》はコロンビア、《ペレアスとメリザンド》はエラートに。《ピアノ協奏曲》はエラート(ピーター・ゼルキン)とDG(内田光子)両方にあるが、《ヴァイオリン協奏曲》はエラート(ソリストはピエール・アモワイヤル)にしかない。ストラヴィンスキーもコロンビア版と DG版には三大バレエやオペラといった定番があって、エラート版には《兵士の物語》(パトリス・シェローの語り!)やオペラ版《ウグイスの歌》が。

また、エラートには、コロンビア/DGにははいってこないような「現代音楽」、つまり20世紀後半の作品が多くを占める。ベリオ《シンフォニア》(“Thank you Mr.Boulez!”と声がはいっている)と《アインドリュッケ(Eindrücke)》、そしてクセナキス《ジャロン》がカップリングされている1枚がある(もともとはべつのアルバムとしてリリースされていたのだったが)。ドナトーニとリゲティの1枚。クルターク、バートウィッスル、グリゼーの1枚。カーターでかためた1枚。そして下の世代であるデュフール、ファーニホウ、ハーヴェイ、ヘラーを扱ったものも忘れがたい。

“この”作曲家の、“この”作品を、1度ならず2度、3度と録音しているのはならべてみればわかるし、録音技術や時代の趨勢、自らのアプローチの変化もかかわってこよう。演奏そのものではなく、文章によって言及することも多々あるから、『ブーレーズ音楽論 徒弟の覚書』(晶文社)、『参照点』(書肆風の薔薇)、『標柱 音楽思考の道しるべ』(青土社)、『ブーレーズ作曲家論選』(ちくま学芸文庫)といったこれまで翻訳されてきた著作をひもといてみるなら、その動機づけ、理由も知ることができる。第一次・第二次両大戦間の、主として新古典主義的な作品はしっかり排除されているのもご愛嬌というか潔癖というか。

もっとも、録音をしていないからといって演奏したことがないわけではない。BBC響やニューヨーク・フィルで定期的に指揮をしていたときのプログラム———ネット上にある昔日の新聞などを漁ってみると———には、へぇ、こんなのも!という曲目もけっこうある。なかには録音として残っているものもあるはずだ。BBC響でのブラームス《ドイツ・レクィエム》とマーラー《9番》のライヴ録音なんかはその類いだろう。1950年代なら、イヴォンヌ・ロリオをソリストに迎えたモーツァルト初期のピアノ協奏曲は隠れた名盤として知られる。そういえば、なぜかうちにあったハーグ・フィルとの《水上の音楽》は子どものときの愛聴盤だったっけ。

コンサートという一回きりの場においては演奏しても、レコーディングして何度も聴きかえされるものとしてはブーレーズのおめがねにかなわない、そんな作品があるのだ、きっと。いやいや、ほかにもいろいろ解釈はできる。曰く、何回も聴くべきものではない、コンサートで聴けば充分だ。曰く、誰もがいくつも録音しているのを自分がやる必要もあるまい。曰く、ほかにちゃんと聴きどころがない演奏がないから、おれさまがちゃんとした模範を示して、録音もしておいてやるから、世界中で聴くように。

でも、こんな例もある。ヤナーチェクの作品など1枚も録音はないが、DVDとしてはオペラ《死者の家から》がリリースされたり、DGに突然シマノフスキが登場したり、そんなのは———あくまでわたしには、だけれども———驚きだったり。

単にライヴの映像集としてではなくアーカイヴとしての存在感あるボックス

ブーレーズの自作自演、もしくは自作監修がそれぞれにあるのは言うまでもない。ブーレーズの演奏は好きだが、作曲したものはどうも、という方も(大勢?)おられようが、これはもれなくついてくる。演奏の違いを、これこそ堪能してほしい。

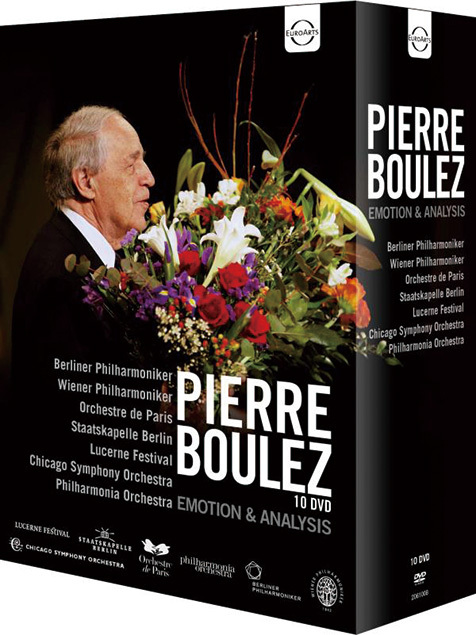

映像としては10枚のDVDがセットになった『EMOTION & ANALYSIS』がeuroartsからでた。マーラー《復活》、ブルックナー《8番》、ピリスを迎えてのモーツァルト《20番》に加えて珍しい《三角帽子》があり、また《夜想曲》《映像》《海》《火の鳥》《春の祭典》《ルル組曲》《オケコン》といった定番、自作についてのワークショップなどもあり、単にライヴの映像集として完結していないところがいい。これらのほとんどは21世紀になってからのものだが、「クラシック・アーカイヴ」と題された1枚には 1968年、74年、97年の放送映像がある。

なお、自らが組織したドメーヌ・ミュジカルでの演奏を集めた10枚組もリリースされるが、予定より遅れている。本誌が店頭にならぶ頃にリリースされているかどうか。ここでもシェーンベルク、ヴェーベルン、ストラヴィンスキー、ヴァレーズ、そしてメシアンと自作の比重は高い。ほかのところではなかなかみつからないものとしてはプスールやカーゲル、ヘンツェ、エロワがあろうか。

ブーレーズの録音した音源をかなりのところ網羅しているのは事実ではある。だが、専属契約していないところのものはこうしたボックスからはこぼれてしまう。ハーグ・フィルと録音した《水上の音楽》、ラジオ・フランス・オケによる《春の祭典》、パリ・オペラ座管との《結婚》、そしてザッパ《パーフェクト・ストレンジャー》、等など。こうしたものは地道に地道に、想いだしながら探していくしかないのかも。

Pierre Boulez(ピエール・ブーレーズ)

作曲家、指揮者。1925年南仏モンブリゾンに生まれる。パリ音楽院で、オリヴィエ・メシアン、ルネ・レイボヴィッツに師事。46年にはジャン・ルイ・バロー劇団の座付き作曲家・指揮者となる。67年クリーヴランド管弦楽団の首席客演指揮者に、71年にはBBC交響楽団の首席指揮者、ニューヨーク・フィルの音楽監督に就任。78年すべての指揮活動から一度は退くも、91年活動を再開。ウィーン・フィルの定期演奏会のほかレコーディング活動も積極的に行い、注目され続ける指揮者の一人である。

寄稿者プロフィール

小沼純一(こぬま・じゅんいち)

文章を書いています。教えたりもしています。新学期が始まってあたふた。やっておくべきことがなかなか終わらずいらいら。5月から6月にかけてはいくつか(大学以外で)人前にでることも。