「為されねばならないこと」としてある「実験」

新自由主義に牙を剥く映画作家の闘争

当初からやや無謀な計画ではあったが、仕事で滞在していた京都から東京戻りの新幹線が強風の影響で30分ほど遅れたことから、かなり慌てて渋谷へ向かわねばならなくなった。ケン・ジェイコブスによる7時間を超える大作『死に至る星条旗』(56~60年、2003~04年)をオールナイトで見るという、これもやや無謀な計画が泡と消えるのを避けるために……。渋谷駅に降り立つと異様な扮装の若者たちでごった返し、そうか、今夜はハロウィンとやらが最高潮に達する夜だったか、と憂鬱な気分になる。先を急ぐ僕にとって、渋谷界隈のお祭り騒ぎなど降って湧いた単なる障害物に過ぎない。なんとか定刻に間に合い、外の喧騒とは無縁の静まりかえった映画館に駆け込む。今回、Sound LiveTokyo 2015の一環として、恩田晃とともに『ナーバス・マジック・ランタン』なるライヴ上映をスパイラルホールで披露すべく――後日見たが、スリリングなものだった――、実に22年ぶりの来日を果たした82歳のジェイコブスだが、東京に着いたばかりだというその夜も、上映前に挨拶に立ち、ざっと客席を見渡したあとで、君たちはクレイジーだ、と茶目っ気たっぷりに発言、しかし、まあ、ハロウィンの夜にこの映画を見るというのも悪くないアイデアかもしれない……と僕らを励ましてくれた。そう、商業主義的縁日(?)に興じる連中や、そこから背を向け、地下の小さな映画館でアンダーグラウンド映画の大作を徹夜で見守る僕らのクレイジーさなど取るに足らないが、ジェイコブスと彼の仕事のクレイジーさは当然ながら論じるに値する。

※ケン・ジェイコブス+恩田晃「ナーバス・マジック・ランタン」の映像はこちら

他人が撮った映像を平気で剽窃する同作の半ば辺り、延々と流用されるアメリカで1950年代に放映された科学ドキュメンタリー番組(?)の不気味さとそこから生じる吐き気について一言触れずにいられない。猿も母親に愛情を感じているのか、との命題を立証すべく陰惨な実験が展開される。申し訳程度に猿に似せた針金製の人形の胸部にミルクが出る仕掛けを施し、母親の愛を知らずに育った子猿がいかにそれになつくかが紹介され、猿の母親への愛は自動機械的な反応の結果に過ぎず、形而上学的な次元での“愛”など存在しない……といった結論が導き出される。針金の人形にしがみつく子猿が哀れであるとか、動物実験は道徳的にいかがなものか、といったことが問題なのではなく、わかりきった結果を証明するために実験を繰り返す「科学者」の姿が不気味であった。人はアウシュヴィッツや広島から何も学んでいなかったらしい。さらに、ジェイコブスがこのテレビ番組を流用した理由として、これは「実験」ではない、との主張も読み取れるのではないか。世間はこうした愚行を実験と呼ぶかもしれないが、少なくとも私が遂行する実験はこうしたものではない……と。では、実験とは何か。ジョン・ケージによる素晴らしい文章を引用しよう。「つまり人は、只何か実験を行なうのではなく、為されねばならない何かを行なう。ここで私が意味しているのは、次のようなことである。人はその行為によって金銭を得ることを目指すのではなく、為されねばならない何かを行なう。人はその行為によって名声を得ること(成功すること)を目指すのではなく、為されねばならない何かを行なう。人はその行為によって五感に悦び(美)を与えられることを目指すのではなく、為されねばならない何かを行なう。人はその行為によってひとつの流儀(真理)を築き上げることを目指すのではなく、為されねばならない何かを行なう」(「合衆国に於ける実験音楽の歴史」)。こうして、僕らの生、日々の営みがそのまま「実験」ということになる。『死に至る~』で長々と引用された映像は、猿が虐待されていたからではなく、「為されねばならない何か」とはとても見えない行為が繰り返されるがゆえに吐き気を催し、実験とも見なしがたいのだ。では、今日に到るまでジェイコブスの手で遂行されつつある「実験」とは何か。

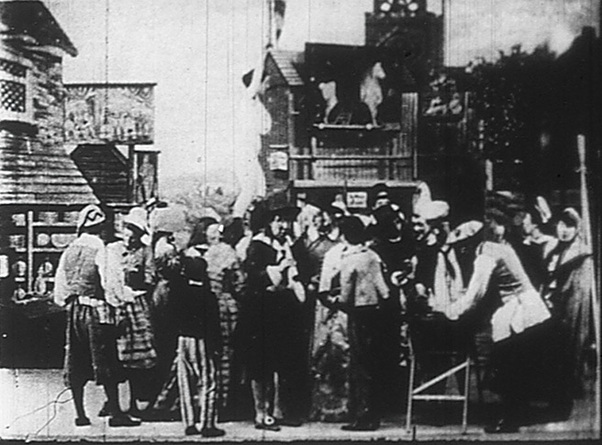

1905年に撮影されたバイオグラフ社の短編『トム、トム、笛吹きの息子』をめぐる連作の一本、『犯行現場への帰還』(2008年)を取り上げよう。ジェイコブスは、同作の設定がウィリアム・ホガースの1733年のエッチングに由来し、その映画自体が剽窃である事実を僕らに告げたうえで、同作をめぐるさらなる剽窃、あるいは徴候的な読解=解体作業を推し進めていく。当時の映画の限界(それは可能性でもあるが)として、同作にはセット全体を映すロングショットのみが存在し、まるで縁日の賑わいを描く一枚の絵のように僕らの眼前に置かれるわけだが、それが映画である以上、画面上に微細な運動が満ちており、そこに映る多数の登場人物たち――トム少年と彼の父親である盲目の笛吹き、裸同然のコスチュームの女性綱渡り芸人、マザーグース、神、そして雑多な民衆たち――は演出の賜物か彼ら自身の演技力ゆえか、それぞれに魅力に富んだ運動を勝手気ままに展開させる。ジェイコブスの「実験」は、当時の映画が知らなったクロースアップなどの手法の導入、ズームやトリミングの駆使、そして何よりも動きを微細に反復させるなどして、プリミティヴな形態の同作を細胞分裂させることにあるだろう。民衆の祝祭を素朴な具象性で再現するかのような画面を、たとえば、細部を異様に拡大することで不可思議な抽象画へと変貌させ、豚を連れた少年の身振りも反復によってダンスを形成する。僕らの目は画面上の細部を何と容易く見過ごし、透明な記号や物語に還元してしまっていることか……。そうした事態を回避すべく、映画や画面を貫く透明な記号(意味)に亀裂を生じせしめ、徴候(非意味)へと変換してしまうこと。映画にあって“病”や“残余”として見過ごされがちな徴候をもって、映画をより理解するというより、理解それ自体を錯乱せしめること……。同作はもはや「盗みが罪であることを知らなかった少年の心迫る物語」ではない。ジェイコブスにとって映画は、フロイトにとっての夢と同様、「判じ絵」なのだ。「何かがそこにあり、視覚的に存在しているにもかかわらず、しかしながら、その組成は、われわれがそこに総合的に読み取ろうとする意味、さらに個々の形象要素の意味論的透明さをも混乱させてしまう」(松岡新一郎「記号と徴候」)。細部に目を行き渡らせることで全体をよりよく理解しようというなら常識的なアプローチである。しかしジィコブスによる実験は、細部のうごめきに焦点化や歪曲を施すことで、むしろ全体を錯乱(狂気)へと導くのだ。

映画・映像の剽窃は、ジェイコブスによる映画・映像への愛の表明である。盟友ジャック・スミスが死んだ後にたまたまテレビで放映されたハリウッド映画『カイロの一夜』(1933年)の主にサウンドトラックを剽窃した『ふたつのつらい別れ』(2006年)も美しい作品だが、そのベタなオリエンタリズムの塊のようなメロドラマをスミスのみならずジェイコブスも愛したはずだ。彼はハリウッドを目の敵にすることで何かを言った気になるタイプの「芸術家」ではない。これまで蓄積されてきた玉石混淆の映画・映像の歴史は、ジェイコブスにとって、ネグリとハートのいう意味での「コモン(共)」を形成する。だから彼の剽窃は、記号を徴候に置き換える芸術的な「実験」てあるばかりか政治的な「実験」でもあるだろう。今日、世界各地で起こる重要な政治的闘争は、時に(店舗などへの)放火や(商品の)略奪へと逸脱することもあるが、それは、闘争が暴力的で未熟であるがゆえではなく、「商品の権力と私有財産の支配に対する応答」を担う結果であって、「これらの闘争は、新自由主義の不正に、また究極的には私有財産(=私的所有)の支配に抗議しているという意味で、〈共〉を求める闘いなのである」(『叛乱』、以下同)。〈共〉を求める闘いは、「私(的所有)」や「(国家などの)公」への抵抗である。「私たちは〈共〉にもとづく構成的プロセスのみが真のオルタナティヴを提供することができると信じているので、以下の真理は自明のものであると考える――すなわちそれは、すべての人々は平等であるということ、また彼ら彼女らは政治的闘争を通じて一定の不可譲の権利を獲得しているということ、そして、それらの権利には生命・自由・幸福の追求のみならず、〈共〉への自由なアクセス、富の分配における平等、〈共〉の持続可能性も含まれているということ」。

ジェイコブスの創作における剽窃は〈共〉への自由なアクセスの追求であり、そこから生まれ落ちる作品が「〈共〉にもとづく構成的プロセス」そのものとしてある以上、それらは新自由主義の不正に対する不屈の闘志を帯びた抗議でもある。とりわけ近年の作品で激しさと率直さを増す新自由主義への抗議は、ジェイコブスにとって「為されねばならない何か」つまりは「実験」であり、僕らの生が「実験」である権利を手放さずにおくための呼びかけなのだ。

Ken Jacobs(ケン・ジェイコブス)[1933年-]

映像作家・映画監督。1950年代、出身地であるニューヨークの路上にゲリラ・シネマとして即興劇的なパフォーマンスを撮影しはじめる。1960年代から70年代のアメリカにおける実験映画のパイオニアとなり、1969年には、ラリー・ゴットハイムと共にニューヨーク州立大学ビンガムトン校に映画学科を設立、映画学科教授となる。デジタル、初期映画/写真、3D映像が出会う場としてのビデオの可能性を追究、現在でも前衛映画の巨匠として活躍する。

寄稿者プロフィール

北小路隆志(きたこうじ・たかし)

映画評論家。京都造形芸術大学准教授。著書に『王家衛的恋愛』(INFASパブリケーションズ)、共著に『映画の政治学』(青弓社)、『ゼロ年代+の映画』(河出書房新社)、『ひきずる映画 ポスト・カタストロフ時代の想像力』(フィルムアート社)、『国境を超える現代ヨーロッパ映画250』(河出書房新社)など。新聞、雑誌、劇場用パンフレットなどで映画評を中心に執筆。