希少な出会いが描く言葉のポートレイト。

人がインタヴューした本や記事を読むのが好きだ。インタヴューされる人に興味がある場合もあるが、知らない人の場合も、読んで興味をひかれることが少なくない。

その人について記事としてきっちり書かれたもの、あるいはその人が書いたものと共通する部分があるのはもちろんだが、同じテーマであっても、インタヴューのほうが読みやすいことが多いし、思いがけない背景説明が得られる場合が少なくない。

正確に言うと、インタヴューを文字化するとき、質問者・構成者が読み物として言葉を整えることはもちろん、インタヴューされる人が確認したり、手を入れたりすることも多いから、インタヴュー記事は、インタヴューをライヴで聞くときより書き原稿に少し近いが、それでもインタヴュー記事には書かれた言葉と語られた言葉の差異がにじみ出てくる。

どちらが真実に近いという二者択一ではなく、ふたつのベクトルにはさまれた領域、そしてその両側に少しはみ出した部分や、記憶まちがいも含めて、われわれはその人のイメージを受け取ったり、作ったりしている。作品や活動を説明するインタヴューであっても、説明そのものだけでなく、人の個性や性格が伝わりやすいのがインタヴューの特徴だろう。

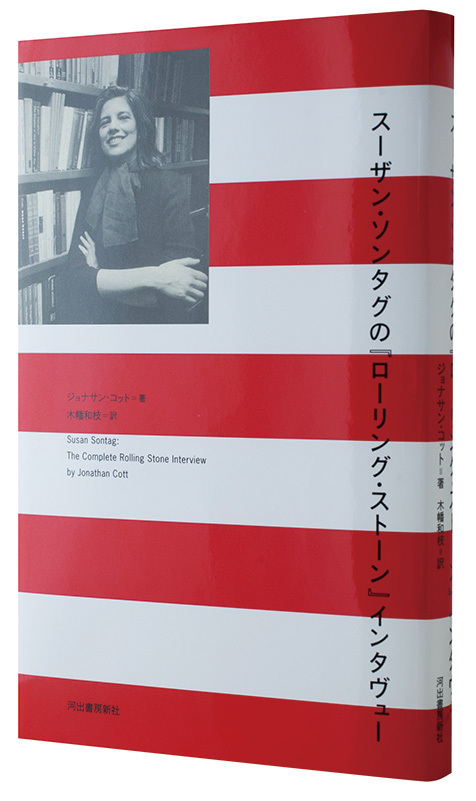

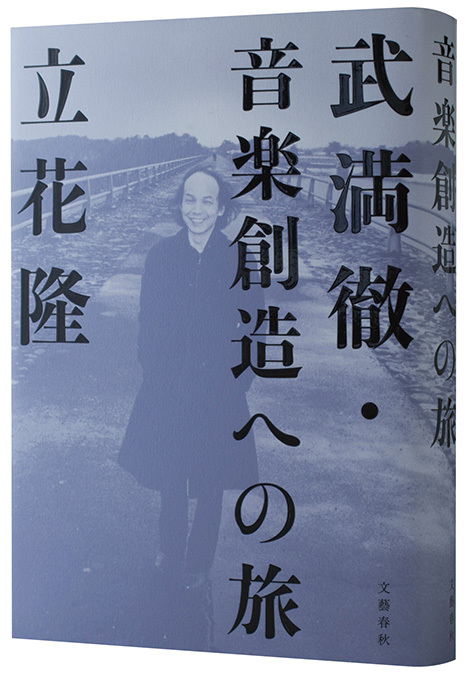

ジョナサン・コットによる『スーザン・ソンタグの「ローリング・ストーン」インタヴュー』(木幡和枝訳、河出書房新社)と立花隆による『武満徹・音楽創造への旅』(文藝春秋)の2冊のインタヴュー本を読んで、いろんなことを考えさせられた。

自分でもインタヴュー本を作ったことがあり(細野晴臣、照屋林助)、日常的にインタヴューの仕事をさせてもらっているので、錯覚ではないと思うのだが、インタヴューするときに大事なことが二つある。ひとつは、インタヴューする相手の作品や活動やあるいは人となりに対する関心。ひとつはどうやって相手に信頼してもらうか。この二つがあれば、とりあえずインタヴューはできたようなものである。

もちろん、その二つが揃っても、質問する言葉の選び方で、話は盛り上がったり盛り下がったりするから、囲碁や将棋のように慎重に話を進めなければならないが、関心や信頼感があれば、とんまな質問をしても、相手が救ってくれることがあるし、ずれた話がおもしろい方向に転がっていくこともある。

ジョナサン・コットの場合は、学生時代に教師としてスーザン・ソンタグと知り合い、その後長い歳月を彼女の熱心な読者であり続け、ときには遭遇をくりかえしていたので、興味も信頼も足りていた。しかしどちらかと言えば、信頼感より、関心のほうが上回っているように感じられる。

立花隆と武満徹は以前からの知己ではなかったようだが、媒体を介してお互いの存在を知っていたのはまちがいないだろうし、音楽好きな立花隆が、シェーンベルクの「ワルシャワの生き残り」や「シェマーイスラエル (イスラエルよ聞け)」の細部にふれた話をすることで、武満徹の信頼を深めたことも確かだろう。インタヴューは通算100時間に及んだというが、そんなことは信頼感がなければできるはずがない。

ジョナサン・コットは『写真論』『隠喩としての病』『わたしエトセトラ』という70年代の三冊の本を入口に、他の本にも範囲を広げて質問していく。彼自身も教養人で、インタヴューというより対話に近い部分もあるが、内容的には彼女の本やそれを書くにいたった補足説明として読める部分が多い。彼女は50年代にビル・ヘイリーの「ロック・アラウンド・ザ・クロック」と思想書に同じように関心を持っていたそうだが、彼女のともすれば難解な本がセンシュアルに感じられる理由のひとつはそんなところあるのかもしれない。

『武満徹・音楽創造への旅』は、一問一答形式だけでなく、立花隆の論考の中にさまざまな人の発言を引用構成した部分が多いので、インタヴュー本と言い切れないところもあるのだが、インタヴューなしに成立しなかった本であることもまちがいない。名文家としても知られる武満徹が、立花隆に答えて、文章では書かなかった細部も語っている。日本人と西洋音楽、あるいは海外の音楽との関係にふれた部分は、武満ファンだけでなく、日本文化に関心を抱いている人すべてに一読をおすすめしたい。