〈音楽は進むことをやめてしまった〉という認識が共有されるようになった2000年代を経て、かつては保守的なジャンルだと思われていたジャズとR&Bがその諦め切ったムードを覆した時代が2010年代だと言える。リスナーが再び〈いま〉や〈その先〉や〈未来〉を聴き取るようになった音楽は、いつしか〈コンテンポラリー・ジャズ〉や〈フューチャー・ソウル〉と呼ばれるようになった。マンチェスター出身のピアノ・トリオ、ゴーゴー・ペンギンは前者を代表するバンドだろう。

2014年のセカンド・アルバム『V2.0』でマーキュリー賞にノミネートされ、ジャイルス・ピーターソンやジェイミー・カラムらから賛辞を贈られた若き3人組は、ブルーノート移籍後初の作品となった2016年のチャレンジングな『Man Made Object』を経てもなお前進することをやめていない。それは、この度リリースされる新作『A Humdrum Star』を聴けばあきらかだ。エレクトロニカやIDMの実験性とポスト・ロックの複雑さを受け継ぎつつも、ビートはしなやかでダンサブル。ピアノが奏でる流麗なメロディーは親しみやすく、レディオヘッドのように耽美的。そういったこれまでのゴーゴー・ペンギンの魅力は増幅され、サウンド面での挑戦はさらにその先へと進んでいる、というのが新作『A Humdrum Star』の印象だ。

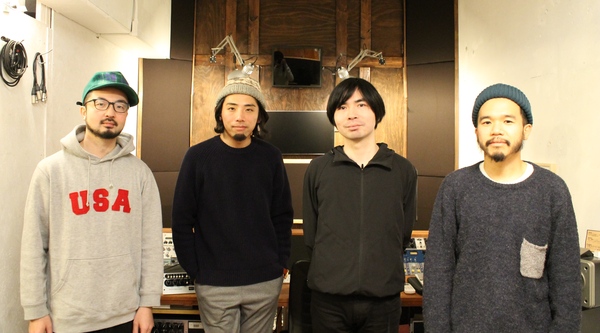

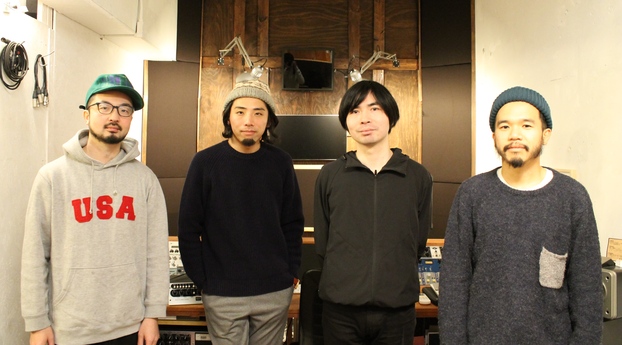

新作のリリース、そして2月19日から始まる来日公演の開催を記念して、ゴーゴー・ペンギンのクリエイティヴィティーの秘密を紐解こうというのが今回の企画である。彼らの音楽的な新しさや魅力を語ってもらったのは、待望の再始動と『In TRANSIT [Deluxe Edition]』のリリースも話題となっているトリオ、Ovall。そして、彼らの聞き手となったのは、同じくミュージシャンの吉田ヨウヘイ――2017年に吉田ヨウヘイgroupとしての4作目『ar』をリリースし、ジャズに造詣が深く「Jazz The New Chapter」での執筆経験もある音楽家だ。イギリスのピアノ・トリオであるゴーゴー・ペンギンと、ヒップホップやネオ・ソウルからの影響が濃厚な日本のグループ=Ovallという一見接点のない2組の意外な共通点を、吉田が炙り出した。

ミニマムな単位で大きなものを表現するバンド

――ゴーゴー・ペンギンの新作『A Humdrum Star』についてお伺いする前に、これまで彼らの音楽についてOvallのみなさんはどのような印象を持っていましたか?

Shingo Suzuki(ベース)「僕は彼らの音楽をそこまで聴き込んでいたわけではないんです。なので、今回のアルバムで初めて深く聴き込みました。リズムのパターンや温度感がいろいろとあるなかで、〈目指しているグルーヴ〉と言うと語弊があるんですけど、そこは僕らと彼らとは違うと思います。でも、過去の作品も聴かせていただいて、Ovallと重なるところもあるんじゃないかなって思いました。それは、例えば、制作のプロセスとかですね。

〈ピュアなジャズ〉をイメージする人たちはその場で集まって演奏してできるだろうと思うはずなんですね。でも、ゴーゴー・ペンギンの音楽にはすごくストーリー性があります。細かく組み上げられた楽曲のような――ミニマムな単位で大きなものを表現するバンドだなと思いました。プロダクションの初期の段階からデモ制作を結構練っているんじゃないかなというのが垣間見られます。そういう〈作る思考回路〉は共通する部分はあるんじゃないかとシンパシーを感じて、惹かれましたね」

関口シンゴ(ギター)「2年前(2016年)に〈Blue Note JAZZ FESTIVAL〉に来ていましたよね。その時に、周りの友人たちがSNSで〈ゴーゴー・ペンギンが良かった〉と言っていたんです。その頃にMikikiのインタヴュー記事を読んで、そこにe.s.t.(エスビョルン・スヴェンソン・トリオ)のことが書いてあって、僕はe.s.t.の大ファンなのでゴーゴー・ペンギンを聴いてみたんですね。ファースト・インプレッションで編成的にも音像的にもe.s.t.にすごく近いと思いました。それが個人的にはすごくうれしかったんです。

というのも、エスビョルン・スヴェンソンが亡くなって、ああいうピアノ・トリオの系譜が途絶えてしまったように思っていたので、ゴーゴー・ペンギンに受け継がれたんだ!って思ったんです。でも、ゴーゴー・ペンギンはエレクトロニックな要素が強くて、独自の面白さがありますね」

mabanua(ドラムス)「1年くらい前にドラマー界隈で話題になっていました。〈ゴーゴー・ペンギンのドラマー、すごいぞ〉って。USのグループとは違うから面白いよって周りから勧められたんです。彼らのコード感は良い意味でジャズっぽくないと思います。そうすると、普通の人が演奏したら普通のヒーリング・ミュージックになってしまうところなんですよね。でも、アレンジとドラムのアプローチや音色(おんしょく)でそこに行くのを抑えていて、クリエイティヴな方へきちんと舵を向けている。そういったことを意識的にやっていると感じました」

――では、彼らの新作『A Humdrum Star』について改めてお伺いしたいと思います。新作を聴いてどのような印象を持ちましたか?

関口「前作(『Man Made Object』)からスネア・ドラムの音を打ち込みっぽくしたり、録り音へのエフェクトのかけ方とか加工の仕方が変わりましたよね。今作ではそれがかなりグレードアップしたように感じます。以前からただのジャズ・ピアノ・トリオの枠から出ていたんですけど、よりピアノ・トリオを感じさせない作りになりましたね。でも、ゴーゴー・ペンギンらしいインタープレイもあったり、そのバランスがすごく良いなと思いました」

――前作を進化させた印象ということですね。mabanuaさんは新作についてどう思いましたか?

mabanua「ドラムのアプローチがよりカラフルになりましたね。たぶん、スネアの上に何かを載せて叩いたりしていると思います。ドラムが主導して曲を引っ張っている感じが前のアルバムより増しているのかなというイメージですね。方向性がより明確になったと言いますか」

――僕も今回、改めてすべてのアルバムを聴いて、ゴーゴー・ペンギンのドラマー、ロブ・ターナーは作品ごとにスタイルを変えるプレイヤーだと感じました。

関口「ドラムマシーン感がすごく増していますよね。意図的にストイックに、人肌をあまり感じさせないアプローチをしています。そこが今回の面白さなのかな。生演奏とプログラミングの中間をやろうというより、もっと振り切って〈完全に打ち込みに聞こえるようにやろう〉という意志を感じます」

――前作までのドラムも勿論すごかったですが、今作と並べて聴くと、前作が少し荒く聴こえてしまうくらいです。今作はすごく洗練されていて、グリッド上により乗っている印象です。

関口「〈グリッド感〉はすごいですね。目指している打ち込みの音が最初にある気がします。打ち込みで作ったハットやスネアの音、変なグルーヴをそのまま生で完全に再現しようとしているのがすごく面白いですね」

いろいろなところで挑戦していく姿が〈ジャズ〉なのかもしれない

――今作のプロダクションや特殊な音色についてはどう思いますか?

関口「録りの段階でドラムの上に何かを置いてミュートをしているところもありますし、もちろん後からプラグインか何かでディレイをかけたりしている部分もありますよね。そのバランスも面白いです。シンセに近づけたような音色も今作では結構聴けますね。ベースをファズで歪ませてシンセ・ベースみたいにしていたりとか、〈ちょっとやってみた〉という次元を超えていると思うんですよ。本当に〈この音はどうやっているんだろう?〉と思います。特殊な音もそうなんですけど、普通のウッド・ベースの音もよく聴くとちょっと歪ませているような、音の質感を少しずつ変えてきている気がします。

そういうことが、〈ジャズ〉というジャンルを突破するキーなのかなってすごく思うことがありますね。というのも、僕はもともとジャズ・ギターが好きでやっていたのですが、Ovallの2人と出会って一番影響を受けたのが音の質感なんです。2人ともトラックメイカーで、質感が勝負の人たちですから。ただ歪ませれば良いわけではないですし、ただディレイで飛ばせば〈いまっぽい〉というわけでは全然ないじゃないですか。そういう点で、ゴーゴー・ペンギンの今作の音のニュアンスに感じ入るところがあるかな。すごくアイデアが詰まっていますよね」

――なるほど。僕はゴーゴー・ペンギンと現代のUSのジャズの同時代性はなんとなくは感じるものの、それを言葉にできなくて悩んでいました。そういう録音におけるアイデアという観点で言うと、同じ時代の音楽だということですね。

Suzuki「ええ。例えば、いまのR&Bとかポップ・ミュージック全般がそうなんですけど、空間のリヴァーブの処理の仕方が2010年代以降は全然違います。そこで新しさを感じることがすごく多いんですよね。ゴーゴー・ペンギンの音の空間はどこまでがプラグインなのかはわからないんですけど、ただの深いリヴァーブというよりは、フレッシュな〈いまのリヴァーブ〉を感じたんですね。

〈録る時には徹底して良い音質、高音質で録ろう〉という意図が今作からはすごく聴き取れるんですよ。彼らが考える最高の音質で録ったものをミックスでどうやって遊ぼうかという。例えば、ちょっと変わったスネアの音やパーカッシヴな音が入ってくるとしても、それをマイクでピュアなものとして録っている。その高音質なものに、世界観や音楽性、遊びを表現するために、ノイズを上質な形で入れているというバランス――それが今回の作品はすごく最先端だなと思いました。

だから、そうやっていろいろなところで挑戦していく姿が〈ジャズ〉なのかもしれない。ピアノもジャジーなコードを弾かずにあえてトライアドを弾くことで、それもひとつの新しさを表現するアティテュードみたいな。〈常に新しい音楽を創造していくのがジャズ〉という態度であれば、ゴーゴー・ペンギンはすごく〈ジャズ〉だなと思いました」

シューゲイザーやポスト・ロックのファンにも馴染みやすいサウンド

――〈ジャズ〉の話になりましたが、一方でゴーゴー・ペンギンの魅力はジャズというジャンルに留まらないものだと思います。彼らのサウンドはどんな層のファンに訴えかけるものだと思いますか?

Suzuki「インストゥルメンタル・ロックやシューゲイザーなどの音響方面から行く人もいれば、ポスト・ロックの方から行く人もいるでしょうし、ロックのフィールドの人たちにとっても馴染みやすいサウンドだと思いますね。音響面で言うと、エレクトロや打ち込みを生の、アコースティックな音にしているという点で面白みがあります。他には、グルーヴが10年前、20年前のヨーロピアンなクラブ・ミュージックとも通じるところがあると思いました。そういう音楽が好きな人たちも自然と入り込めるような気がします」

関口「シネマティック・オーケストラが好きだった僕らの世代やもうちょっと上の世代の人も聴ける音楽だと思います。いま、UKで〈ジャズ〉という言葉の定義自体が変わってきていると思うんですよ。〈ジャズ〉という言葉が指す音楽がもっと広くなってきているし、〈古い〉というイメージがどんどん取り払われてきている気がしますね。

僕がいまのUKですごく好きなのはトム・ミッシュやジョーダン・ラカイ、アルファ・ミストです。彼らはエレクトロの要素もあるけど、ヒップホップなどのブラック・ミュージックが混ざった、もうちょっとジャズとソウルの側にいますよね。それも広い意味で〈新しいジャズ〉という印象で、すごくカッコいいと思っています。そのあたりの音楽と通じるものもあって、そういう音楽が好きな人もゴーゴー・ペンギンに入って行けると思います」

――関口さんのなかでは〈UKジャズ〉とはどんな音楽だと認識していますか?

関口「ジョーダン・ラカイなんかは〈フューチャー・ソウル〉と呼ばれていますよね。ただ、やっぱりジャズにすごく根差した音楽だと思います。だから、UKのジャズってその〈ブレンド具合〉かなと思うんです。〈ジャズとブラック・ミュージック〉〈ジャズとエレクトロ〉とか、もうちょっとヨーロピアンなものや、あるいは音響的なものとのブレンド……でも、その垣根もなくなってきていると思うんですよね」

――〈ブレンド具合〉がUKのジャズだというのはすごくわかりやすいですね。

関口「僕は日本人じゃないですか。だから、〈ブレンドしてなんぼだ〉と思っているので、その精神というか、結果的にそうなっている感じにすごく親近感を覚えます。ゴーゴー・ペンギンと同じレーベル(ゴンドワナ)だったママル・ハンズというバンドがいるじゃないですか。彼らの編成※はまったくロック感がないですよね。でも、ポスト・ロックを好きな人が聴いても楽しめる音楽だと思います」