誰もが眩しい陽光に恋したくなるような季節――クールなヴィブラフォンとメロウなヴァイブレーションを操ってソウル・ミュージックにも絶大な影響を及ぼした大御所。新作をきっかけにその功績のごく一部を振り返ってみよう

映画「ストレイト・アウタ・コンプトン」(15年)の本編スタート直後、劇中のアンドレ・ヤング(ドクター・ドレー)がヘッドフォンで聴いているという設定で流れてくるのが、ロイ・エアーズの“Everybody Loves The Sunshine”だ。このシーンに象徴されるように、ロイはヒップホップやR&Bのアーティストが慕うボス的な存在であり、これまで数多くの楽曲にてサンプリングされ、時には本人が迎えられてきた。サンプリング率の高さやゴッドファーザーぶりはジェイムズ・ブラウンと肩を並べるほどで、レア・グルーヴやアシッド・ジャズといったムーヴメントでも神格化され、70年代を中心とする作品が新しい価値観と共に再評価され続けている。

2011年のアルバム表題で〈King Of The Vibes〉宣言をした彼は、ヴァイブのクールな音色とナスティなヴォーカルで、都会の暗闇を疾走するようなハードボイルドな世界と男女を親密にさせるセクシーなムードを表現してきた。“We Live In Brooklyn, Baby”に代表される路地裏感覚のジャズ・ファンク。“Vibration”などのスムース・ジャズにも通じるメロウ・ソウル。ファンキネスとメロウネスの同居は、映画「コフィー」(73年)のサウンドトラックを聴いてみるとわかりやすい。

幼少期にライオネル・ハンプトンにマレットを与えられ、ボビー・ハッチャーソンとも共演したロイがユナイテッド・アーティスツからLAの新進ジャズ演奏家として初リーダー作を放ったのは63年。だが、今回ここで光を当てるのは、ハービー・マンが手掛けたアトランティックでのソウル・ジャズな3部作の後、70年にポリドールと契約して、同社からの初作『Ubiquity』(71年)に由来する自身のグループ、ロイ・エアーズ・ユビキティを立ち上げてソウル/ファンクの道へと進んでからの彼だ。

ハービー・ハンコックとヘッドハンターズ、ドナルド・バードとブラックバーズのような関係性をユビキティにて築き、NYのタイトな空気に触れながらサイケデリック・ソウルやニュー・ソウルの動きに同調して音楽性を拡張し、エレピやパーカッションを多用してヴォーカル・パートを増やしていった時代のロイ。とりわけ彼の右腕としてサウンドや楽曲の方向性に変化をもたらしたのが、ソングライティングにも関与したエドウィン・バードソングやハリー・ウィテカーといった鍵盤奏者で、彼らの豊かなメロディーや越境感覚を採り入れながらロイの音楽は洗練と革新性を高めていった。

70年代半ば以降は、後にメイズに加入するフィリップ・ウーもユビキティに加わり、彼が操るシンセサイザーによってメロウかつスペイシーな音世界を押し広げていく。“Everybody Loves The Sunshine”や“Searching”といった名曲が誕生したのもこの時代。ウーによれば、メイズの総帥フランキー・ビヴァリーがファミリーとしての一体感を重んじたのに対して、ロイは常に新しい才能を探していて、演奏を聴きもせず録音に参加させるようなクレイジーさがあると話していたが、そうした敷居の低さが彼の音楽を自由で幅広いものにしたのだろう。現時点でR&Bチャート最高位(19位)の“Running Away”に代表される、エドウィン・バードソングと共作した70年代後期のブギーなディスコ・チューンも、ロイの奔放さ、ノリの良さから生まれたのだと思いたい。

79年末にナイジェリア・ツアーを行い、アフロ・ファンクの鬼才フェラ・クティと行動を共にしたことも、ロイの感性に磨きをかけた。フェラとは80年に共演盤『Music Of Many Colours』を出し、翌81年には現地での体験を元にした『Africa, Center Of The World』を発表して、アフロ・キューバンにも入れ込んでいたロイの音楽はさらに深化していく。一方ではジャズ・トロンボーン奏者のウェイン・ヘンダーソンとも共演盤を出し、これはポリドール退社後にコロムビア、イチバン、RCAなどから出すフュージョン/ブラック・コンテンポラリー路線の先駆けとなった。

ロイ・エアー・プロダクションズとして70年代後半にユビキティの単独作やランプをプロデュースしていた彼は80年頃から裏方業にも精を出しはじめ、ポリドールに在籍する傍ら、自身のレーベル=ウノ・メロディック(および傍系のゴールド・ミンク)を設立。ユビキティの面々との共同作業で培ったソウル/ファンクのセンスを活かして、エイティーズ・レイディーズ、シルヴィア・ストリップリン、ボビー・ハンフリー、フスト・アルマリオらの作品を手掛けていく。同レーベルには、ロイ同様スペイシーなジャズ・ファンクをやっていたデクスター・ワンゼル一派の歌姫テリー・ウェルズも入社。彼女の曲はお蔵入りとなったが、後にBBE発の未発表集『Virgin Ubiquity II』(2005年)にて公開されていたことを申し添えておきたい。

ウノ・メロディックに力を入れすぎたことがポリドールとの契約解消を招いてしまったのは痛手だったが、同じストリート・ファンカーとでも言うべきリック・ジェイムズの82年作『Throwin’ Down』に参加した前後からはヴァイブ走者としての客演オファーが増加。以降、ホイットニー・ヒューストン、メアリーJ・ブライジ、ロード・フィネス、エリック・ベネイ、ジェラルド・リヴァートらの楽曲にクールな音色を加え、近年もタイラー・ザ・クリエイターやアリシア・キーズの作品に招かれている。その間にはグールーのジャズマタズ、マスターズ・アット・ワークのニューヨリカン・ソウルといったプロジェクトへの参加もあった。特にエリカ・バドゥとは、自身の2003年作『Mahogany Vibe』を含めて互いの作品に参加し合い、エリカから〈Godfather Of Neo Soul〉と呼ばれて調子づいたロイは“Neo Soul Groove”なる曲も制作。70年代にエレクトリック・レディ・スタジオで録音したジャズ・ファンクが、エリカも関わったソウルクエリアンズ一派に代表されるレフトなミュージシャンたちに影響を与え、レジェンドとして慕われる一方で、ロイ本人も刺激を受けて新しい世界に飛び込むという好循環ができあがっていった。

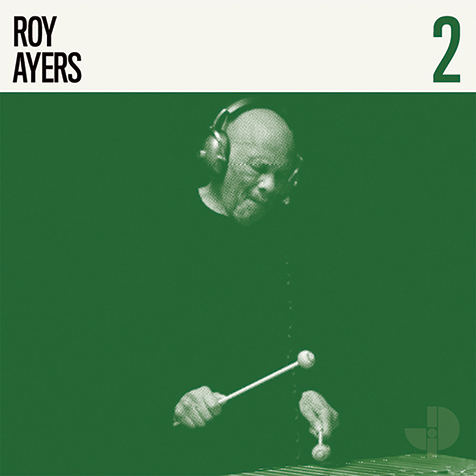

ADRIAN YOUNGE,ALI SHAHEED MUHAMMAD 『Roy Ayers』 Jazz Is Dead(2020)

今回、ミッドナイト・アワーとして活動するエイドリアン・ヤングとアリ・シャヒード・ムハマドによる新プロジェクト〈Jazz Is Dead〉にロイが一番手として担ぎ出されたのも、ランプの“Daylight”がATCQに引用されていたことも含めて考えれば合点がいく。『Roy Ayers』と銘打たれた彼らとのコラボ・アルバムは、女声も含めた“Synchronize Vibration”が“Everybody Loves The Sunshine”を連想させるように、現在のロイ以上にロイらしいサウンドでロイの旨味成分を引き出し、ボッサ風の曲ではラテンとの親和性の高さも伝えている。1940年生まれのロイは今年で80歳。こんなに自由で進取の気性に富んだ長老といまも時代を共有できていることを、ただただ嬉しく思うばかりだ。

ロイ・エアーズ関連曲のリサイクルを含む作品を一部紹介。

ロイ・エアーズが参加した作品を一部紹介。

76~81年の録音から成るロイ・エアーズの未発表曲集。