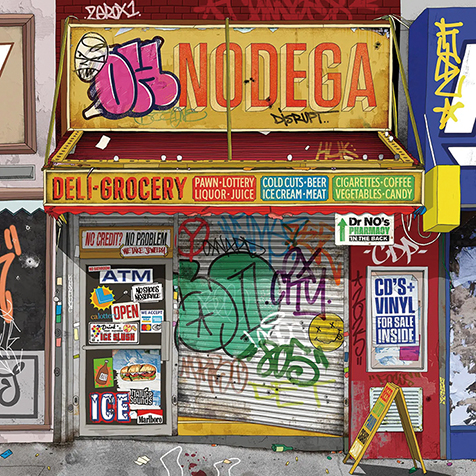

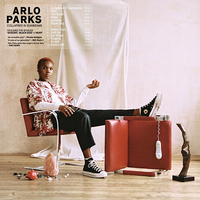

ARLO PARKS 『Collapsed In Sunbeams』 Transgressive/BIG NOTHING(2021)

まずは2021年の顔の一人、アーロ・パークスの『Collapsed In Sunbeams』から“Eugene”。『イン・レインボウズ』期のレディオヘッド的なギター・アルペジオ、ヴィンテージ感のあるドラム・ループの組み合わせによる滑らかな音の流れは極上のラウンジ・ミュージックとも言えるけど、何より楽曲で画竜点睛の役割を果たしているのはクールなのに温かみがある彼女の歌だ。紫を主調とした色が多く出てくる歌詞も印象的で、その淡い色彩感を完璧に表現したMVは必見。

JAPANESE BREAKFAST 『Jubilee』 Dead Oceans/BIG NOTHING(2021)

2021年を振り返るうえではジャパニーズ・ブレックファストも忘れてはならない。アルバム『Jubilee』で大きな躍進を遂げ、さらには執筆した回顧録がアメリカでベストセラーになるなど、いよいよ本格的にブレイクを果たしている彼女。“Be Sweet”はそんな彼女のカラフルな創造性が存分に発揮された楽曲だ。シティー・ポップ的なプロダクションの緩やかなダンス・チューンで、ともすれば内に籠るようだった作風から、より抜けの良い開放感へのシフトがこの曲にも現れている。アルバムが各種年間チャート上位に顔を出しているのも頷ける。

FAYE WEBSTER 『I Know I’m Funny haha』 Secretly Canadian/BIG NOTHING(2021)

フェイ・ウェブスターの『I Know I'm Funny Haha』に収録された“Better Distractions” では、曲が始まってペダルスティールが緩やかに音を伸ばしていくその一瞬で、夕暮れのムードが立ち上がっていく。遠慮がちに上昇していくメロディーが歌うのはちょっと退屈な家での日常。存外にファットなドラムは彼女がヒップホップ・レーベル、オーフルに在籍していたことを思い出させたりも。エレクトリック・レディ・スタジオで収録されたライヴ版も必聴。

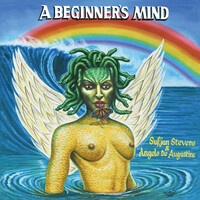

SUFJAN STEVENS, ANGELO DE AUGUSTINE 『A Beginner’s Mind』 Asthmatic Kitty(2021)

スフィアン・スティーヴンスとアンジェロ・デ・オーガスティンによる『A Beginner's Mind』からの“Lady Macbeth In Chains” は1950年の映画『イヴの総て』に着想を得た楽曲だ。必死にもがく女優の姿を描く歌詞はやや辛辣だが、ドラムが入り〈彼女の言ったことを信じちゃいけない〉と歌われる時に曲はもっとも美しく親密になる。エリオット・スミスが自身の温かな心情を吐露する時を思わせるメロディーの名曲で、終盤の電子音パートが楽曲に緊張感と余白をもたらしている。

配信のみながらブライアン・イーノもお墨付きのサブ・ポップ所属バンド、ローマの“Going Out”を。もとはデンマークのアーティスト、ディナーのカヴァーだが、キッチュなエレポップである原曲から離れ、木管楽器が印象的な幽玄でサイケデリックなフォーク・ロックへと変貌させた唯一無二の一曲。

いずれも時間が経ってもなお耳に残り続けるような力のある楽曲だと思うので、まだ聴いていないものがあればぜひチェックしてみてください!

【著者紹介】岸啓介

音楽系出版社で勤務したのちに、レーベル勤務などを経て、現在はライター/編集者としても活動中。座右の銘は〈I would prefer not to〉。