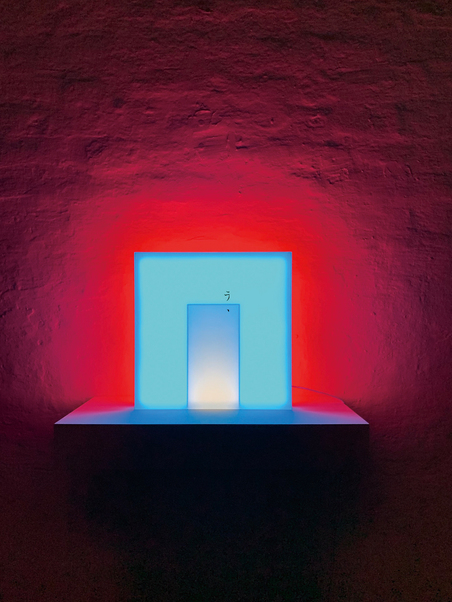

生成=ジェネレイティブのコンセプトは「77 Million Paintings」はむろんのこと「Light Boxes」「Face to Face」にもうかがえる。このうち2014年に完成した「Light Boxes」は光を素材にした作品で、ボックス型のカヴァーの下にくみいれたLEDがゆっくりと変化し色彩の無数のバリエーションをもたらすというもの。他方本展が世界初公開となる「Face to Face」はその名のとおり顔についての作品であり、実在の21人の肖像写真を専用のソフトウェアをもちいピクセル単位で変化させることで、毎秒30人ずつ、都合36000人をこえる〈新しい人間〉のイメージの連鎖をうみだしていく。これらジェネレイティブ・アートの作品はつねに変化しつづけるため、旧来の意味での完成をむかえることはなく、プロセスそのものが作品となる。したがって既存の美術作品のように鑑賞のポイントは表層にはない。(流)動的な変化を愉しむ点では音楽に通じるものがあるし、つねに記憶と忘却に紐づけられている点では映像の原理にちかい場所で作動する作品ともいえる。なにより体験的であることが〈AMBIENT KYOTO〉の特徴をきわただせるが、体験的であることはまたそれらの作品が場所や環境と無縁ではないことをしめしている。たとえ平面であっても――あるいはデジタルでも――作品はそれがある場の空間性を帯びる。イーノは聴くともなしに聴くというアンビエント・ミュージックの考え方をとおして楽音と環境音を同一平面上に位置づけたが、空間性を高めると音楽はいかなる体験をもたらすか。複数のスピーカーやアンプリファイアーからなるオーディオインスタレーション「The Ship」は同名の音盤を耳にされた読者も多いはずだが、立体ともなると環境(environment)とのむすびつきはひとしお。会場の音響特性をみこした配置がタイタニック号の沈没や第一次世界大戦といった近代史に特記すべき出来事を題材にする作品の荘厳さを倍加させ終曲となるヴェルヴェット・アンダーグラウンド“I’m Set Free”のカヴァーがひときわ鮮烈に響く。

これらはブライアン・イーノのアートの方法論に焦点をあてたものだが、作品の背後には〈単純で基本的なシステムから予測不可能な変化を多く生み出すことができる〉という気づきがあり、それはいまなお創作活動のテーマとなっている。イーノは展覧会の図録によせた一文でそのように述べ、そのきっかけに1960年代に美大生だったころ、映写機や照明器具をマチエールとして発見したことをあげている。お世辞にもつかいやすいとはいえないガラクタを材料にもちいると予想もつかない結果につながるかもしれない。のちの創作のアイデアがいまから半世紀以上も前に芽吹いていたことにはあらためて注意をうながしたいが、イーノは時代という環境をみこしてそれらを育むこともおこたりなかった。

「77 Million Paintings」「Face to Face」は的確にそのことをあらわしており、「Light Boxes」の滲むような光もその変化のうちに生成の概念を伝えてくる。私は何行か前に〈表層は鑑賞のポイントではない〉というようなことを書いたが、これは絵画が代表する通常のイメージの範疇にこれらの作品がおさまらないということであり、視覚的に訴えないということではない。むしろ「Light Boxes」などはイーノの諸作でも、もっとも視覚的な完成度の高い作品であり、ジェームズ・タレルの光の作品やマーク・ロスコの抽象表現主義を彷彿する構成と配色は宗教的な感触さえ励起する。ここ数年環境や格差問題、国際政治や教育問題にも積極的に発言する活動家の面をもつイーノにしてみれば、コロナ禍における初の大規模な展覧会を京都という歴史や環境の符号をもつ都市で開催する点にもなんらかのメッセージを読みとるべきなのかもしれないし、自己生成する作品群は自然と人工の二元論、あるいは都市を自然に見立てるような逆説ともことなるなにか、主体の認識を仲立ちにしたテクノロジーとエコロジーの綱引きにも似た現状を映し出すようでもがあるが、イーノほどそのことにたいして、諸手をあげて礼賛するでも反動的に批判するでも、だからといって追認にあまんじるでもなく、公正に向き合おうとする作家はまれであろう。おそらくそのことが彼をしていまもっとも作品にふれたいアーティストたらしめている。〈BRIAN ENO AMBIENT KYOTO〉はその深層をかいまみるまたとない機会であり、さいわいにも、時々刻々と生成変化する作品の数々は無限に持続的な対話をみなさんにお約束するものである。

ブライアン・イーノ(Brian Eno)

ミュージシャン、プロデューサー、ヴィジュアル・アーティスト、アクティビスト。70年代初頭にイギリスのバンド、ロキシー・ミュージックの創設メンバーの一人として世界的に注目を集め、その後、一連のソロ作品や様々なコラボレーション作品を世に送り出している。音楽活動と並行して、光や映像を使ったヴィジュアル・アートの創作活動を続け、世界中で展覧会やインスタレーションを行っている。長期に渡るスパンで文化的施設や機関の基盤となることを目的とする〈Long Now Foundation〉の創設メンバー、環境法慈善団体〈ClientEarth〉の評議員、人権慈善団体〈Videre est Credere〉の後援を務める。2021年4月には〈EarthPercent〉を立ち上げ、音楽業界から資金を集めて、気候変動の緊急事態に取り組む最も影響力のある環境慈善団体への寄付を行っている。 brian-eno.net Twitter@brianeno Instagram@brianeno

寄稿者プロフィール

松村正人(Masato Matsumura)

1972年、奄美生まれ。編集者、批評家。雑誌「Studio Voice」「Tokion」の編集長をつとめ、2009年に独立。著書に「前衛音楽入門」。編著に「捧げる 灰野敬二の世界」「山口冨士夫 天国のひまつぶし」、監修書に「90年代ディスクガイド~邦楽編」など。夏に米国の90年代オルタナのガイド本を、秋に映画関連書籍を刊行予定。

EHIBITION INFORMATION

BRIAN ENO AMBIENT KYOTO

2022年6月3日(金)~2022年8月21日(日)京都中央信用金庫 旧厚生センター

開館時間:11:00~21:00(展示会入場は閉館の30分前まで) *休館日無し

https://ambientkyoto.com/

RELEASE INFORMATION

ブライアン・イーノの名作が紙ジャケ・高音質で一挙リイシュー!