撮影:福永一夫 ©ダムタイプ

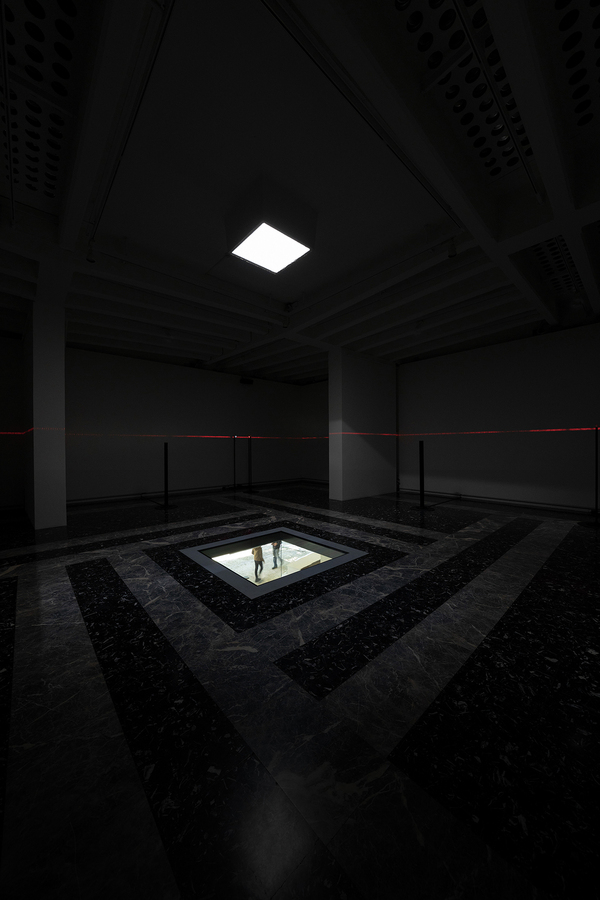

正方形を基調にした空間構成は創設メンバーのひとりである古橋悌二がエイズによる敗血症で世を去る1年前の94年に個人名義で発表したビデオインスタレーション《LOVERS》をはじめ、2020年の《TRACE/REACT II》、さらには《2022》の前身ともいえるパフォーマンス《2020》でロームシアター京都の舞台中央に穿った空間しかり、ダムタイプの、もっといえば高谷史郎の表現の格子のようなものかもしれない、と《2022》を当地で体験したキュレーターの内海潤也はふりかえる。

内海はアーティゾン美術館の学芸員として2023年2月開催予定の帰国展《2022: remap》を担当するにあたり視察をかねてヴェネチアに入った。訪れたのは開幕からふた月ほど経た2022年6月。日本館で《2022》を体験したとき、まず感じたのは鑑賞に要する時間の必要性だったという。

「《2022》はある程度の時間、そこに滞在することでなんらかの感覚が湧き上がってくる作品だと思うんです」内海はそのように述べるが、国ごとに30以上のパヴィリオンがあり、観るものもたくさんある国際展では個々の作品の鑑賞時間は相対的に減っていく。壁面に投射するテキストに目を凝らし、音響装置から1時間ほどの周期で聞こえてくるフィールド録音と、それよりもすこしだけ頻度の高い周期性をもつ人声からなるサウンドに耳を傾けながら感じる天井からさしこむ光の移ろいもまた作品の一部であれば、《2022》の鑑賞にはある程度の時間の経過をともなうことがのぞましい。そのような作品を映えとタイムパフォーマンスが国民の徳目となったわが国にどのようにもちかえるか――内海は翌年にひかえる《2022: remap》の構想を思案する一方で、本展にこれまでのダムタイプの語彙をひきつぎながらも「新しいフェイズにいこうとしている」とも感じていた。具体的にそれがあらわれているのは機械部分の存在感の縮減だという。いうまでもなくダムタイプの作品はテクノロジーと無縁ではない――どころか87年の《Pleasure Life》以降、《pH》や《S/N》の諸作で、テクノロジーは作品を構成する記号~機構として骨格をなしていた。いまもその点に異同はないが、95年の古橋の死をひとつの境に、それらはしだいに外在的な水準から内在的な次元へと沈潜しはじめる。

《2022》のレーザー装置やLED、スピーカーなどの工学部分のきわめて精緻な制動はその最新の成果であり、それにより作品は空間と不可分になる。

「ヴェネチアで鑑賞者の動きをみていたとき、ダムタイプのインスタレーションから機械的なものやパフォーマーの身体をとりのぞくと、舞台だけがのこって、来場者の身体がパフォーマーみたいにみえたんですよ」

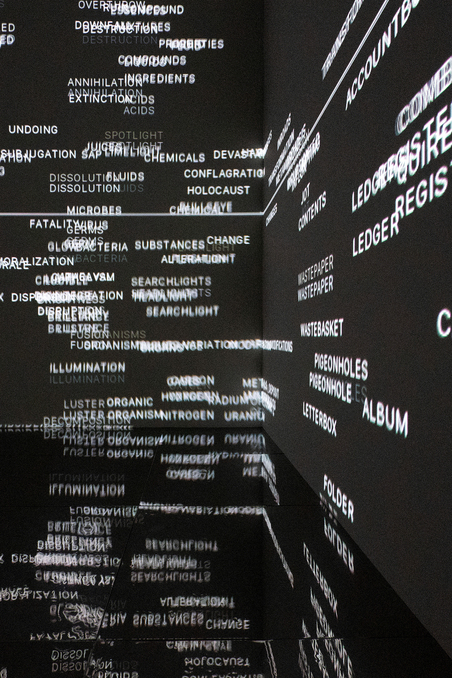

内海の指摘は私たちはすでに《2022》のなかのひとなのかもしれないと示唆する。他方、作品の外の世界では「ポスト・トゥルース」が吹き荒れているのは冒頭に述べたとおりである。ダムタイプは現実の2022年の現実と《2022》の接点をあらわす方法として1850年代の米国内でもちいた初学者向けの地理の教科書から引用したセンテンスを作品に引用する。「What is Geography?」「What is a Continent?」「Which is the largest Empire in the world?」――レーザー装置がうかびあがらせる短文は素朴であるがゆえに箴言めいており、多義的であることで、政治的な排除のことばからなるポスト・トゥルースとゆるやかに対立する。あるいはしばしば軍事的な含意をもつ地政学なる用語の大元にさかのぼるとでもいえばいいか。帝国やネーション、海、山、島、地球とはなにかと問い直すのである。