20世紀前半の名演奏家たちによるモーツァルト録音を全3巻CD各12枚(計36枚)に収めた豪華装丁の書籍が飛鳥新社から発売される。歴史的録音を愛するクラシック愛好家にとっては、まさに垂涎のセットの登場である。

もちろん、20世紀前半の録音であるから、元々のフォーマットは78回転のSPレコードである。SPレコードは、重たく、割れやすく、12インチ盤片面で4分半しか録音ができない。盤の素材も戦後のLPレコードよりずっと固く、粗いため、針と盤の摩擦が大きく、スクラッチノイズを発する。クラシック音楽の場合、楽譜を演奏する訳だから、同じ曲を聴くのに、なぜわざわざ音の悪い昔の録音を持ち出す必要があるのか、と思う方も多いことだろう。それでも昔の演奏がCDになるのは、それに勝る魅力があるからだ。

一つの理由として、クラシック音楽に「音楽史」があるように、演奏にも「演奏史」があり、その時代の流行や様式が反映することが挙げられる。20世紀前半は戦争の時代である。第1次大戦と第2次大戦の間の時期(両大戦間)は人々が戦争の不安におびえていた。そのことが演奏にも反映している。指揮者のワルターやビーチャム、ヴァイオリンのクライスラーやティボー、ピアノのフィッシャーやケンプなど、情緒豊かな演奏をする名演奏家がこの時代に多いのは、厳しい時代に生きる聴衆の要望に応えるためではなかったかと筆者は想像している。同時に両大戦間は科学技術が飛躍的に発展した時代でもある。譜面を精密に読み取り、高い技術で、楽曲の形をゆがめることなく、端然と表現する演奏も流行した。指揮のトスカニーニ、ヴァイオリンのシゲティ、ピアノのギーゼキングは、それぞれの分野のパイオニアであり、第2次大戦後の演奏様式に大きな影響を与えた。つまり、芸術作品と同様、「演奏」も録音された時代と切り離して考えることのできないものなのである。いや、こうしたことを強く意識せずに聴いても、時代の空気を敏感に捉えた「名演奏」は、時空を超えて聴き手に語りかけ、様々なことを想起させる。

ちなみに自身ピアノとヴァイオリンの名手だったと伝えられるモーツァルト(1756~1791)は、1877年の録音技術の発明に間に合わなかった。このセットで聴けるのは、モーツァルトが僅か35歳で亡くなった後、人々が彼の天才に気付き、その作品が盛んに演奏され、演奏の歴史が100年間積み上がった後の記録である。1905年録音のアデリーナ・パッティ(ソプラノ)が歌う「恋とはどんなものかしら」、1906年録音のジュール・ブーシュリ(ヴァイオリン)によるヴァイオリン協奏曲第5番~第3楽章に始まり、1952年録音のユリス・ドレクリューズ(クラリネット)によるクラリネット協奏曲まで、約半世紀のモーツァルト演奏を味わい尽くすことができる。

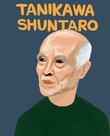

当全集の編者は長年フィリップスのクラシック部門の責任者を務めた新忠篤氏と、小学館版『モーツァルト全集』の編集長だった大原哲夫氏。SPレコードからの復刻は新氏があたり、自作のフォノイコライザーやラインアンプを経てDSD録音し、ノイズをとるための電気的操作はやめ、楽音を損なうことなくCDに収録するという。書籍部分は大原氏があたり、SPレコードの詳細データ掲載と演奏者紹介、谷川俊太郎氏の書き下ろしの詩、ピアニスト内田光子氏へのインタヴュー、イギリスの音楽評論家タリー・ポッター氏の書き下ろし原稿、そして戦前の英グラモフォン誌や日本のディスク誌の貴重な記事を発掘して掲載する。各巻は約250ページの解説書付き。装丁にはバングラデシュの画家カジ・ギャスディン氏の作品を用い、ロゴマーク、装丁デザインは勝井三雄氏が担当。美麗な収納ボックスに収められている。第1巻:名ヴァイオリニストと弦楽四重奏団は2014年11月、第2巻:名ピアニストたちは2015年5月、第3巻:名指揮者と器楽奏者、歌手は2015年11月の刊行予定となっている。

※タワーレコード・オンラインでは〈モーツァルト「伝説の録音」全3巻 特設ページ〉を開設。こちらも合わせてご覧ください。