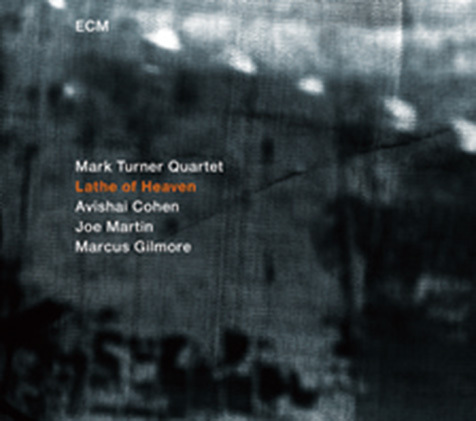

ヴィジェィ・アイヤー、クレイグ・テイボーンらに続き、アメリカの中堅が続々とECMと契約する中、また一人、この何年もの間、ソロ・アルバムのリリースが待たれていたマーク・ターナーがアルバムをリリースした。前作『Dharma Days』から10年以上も経た作品 《Lathe of Heaven》は、かつてピアノ、ギターを加えて多彩にサウンド変化することを好んだアーティストという印象をすっかり変えてしまった。ピアノ、ギターを排した新しいカルテットは、分厚い響きから解放され、バルトークの弦楽四重奏を聴いているかのような不思議な響きを奏でる。ピアノレスになったマイルス=ショーターのカルテット、というのが一番ふさわしいかもしれない。

今回、何を意図してアンサンブルのテクスチュアーからハーモニーを消去したのだろうか。サックス・トリオにトランペットを加えただけ、骨格だけになった標本のような編成だが、フロント二人のハモリ具合は、まさにマイルスとショーターのようで本作の聞き所であるし、しかもソロもオープンになったというより一層ストイックに楽曲のフレームのインサイドで構築されているという印象だ。

アンサンブルが整理され、非常にオープンで自由になった、と言えばリズムだろう。楽曲の構成は複雑になったのにも関らずエモーショナルに盛り上がるのは、いつもながら直観的な組み立てが素晴らしいドラマーのマーカス・ギルモアの参加と、とても忠実に曲のストラクチュアーをレイアウトするベース、ジョー・マーティンの才能によるところが大きい。今回のアルバムのために書き下ろされた楽曲は、楽器を減らしつつリズムセクションにスペースを与えるために準備された作品であり、今回のメンバーは、作品のフレームを理解しアンンサブルしつつ、ジャズを生成可能な才能たちということなのだろう。非常にクールにジャズを操る人、というよりは実は操作不能の領域を嗅ぎ出す才能に長けたアーティスト、というのが彼の持ち味なのか。今回のアルバム・タイトルとなったU.K.グイン作の『天のろくろ』=“Lathe of Heaven”にもある荘子の言葉「其の知の能わざる所にとどまるは、至れり。」とは、彼の目指すところなのか、彼は今回、とうとう至ったのか。実はそう問われているのは我々か?