AC/DC • Dirty Deeds Done Dirt Cheap London / Los Angeles • 1976

ロックとアートのアーカイヴ

音楽を視覚的に表現したもの、あるいは謎を呼ぶかのような〈レコード・ジャケット〉

音楽がオンラインでデータ配信、販売される時代に失われていくものは、もちろんCDやレコードというメディアそのものと、〈物〉としてのパッケージである。たとえば、〈物〉に代わるべき、種々の代替物は生み出されているのかもしれない。しかし、音楽というデータそのものだけを必要に応じて曲単位で購入できるという環境は、かつてとは音楽の聴き方、もう少し明確にいえば、複製された音楽を個人で購入して聴く体験というものを変えてしまったのだと思う。

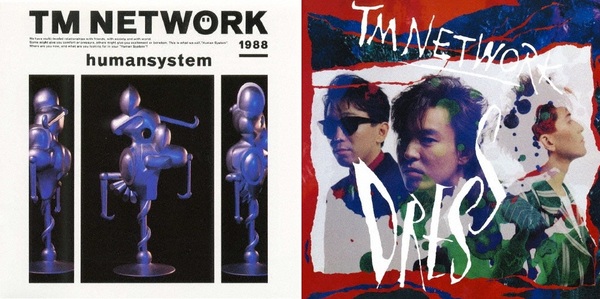

レコード・ジャケットが、その内に収められた音楽の内容を端的に表わす、あるいは表わさないことはひとつの方法論として確立している。クラシックでもジャズでもロックでも、そこには作曲家、指揮者、音楽家などのポートレートを配したアイコンとしてのジャケットから、音楽を視覚的に表現したもの、さらには一切音楽の内容を知る手がかりのないもの、謎が謎を呼ぶかのようなものまでが登場した。CDに比べれば、LPであればレコードのサイズは大きく、ほぼ12インチ四方の画面は、購買層に視覚的インパクトを与えるのに充分であったろう。そうした中で、レコード・ジャケットは、その担うべき機能を変化、確立させてきた。すなわち、レコード盤を保護する目的でしかなかったはずのスリーヴが、音楽の内容を補完、拡張するためのもうひとつのメディアになった。こと、ロック・ミュージックにおいては60年代、サイケデリックの時代以降、音楽の視覚的要素は重要になっていたし、ジャケットのアートワークは音楽と不可分なものとなっていった。ロックのレコード・ジャケットで印象的なものをいくつか挙げるとすれば、ビートルズの『サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』、キング・クリムゾンの『クリムゾン・キングの宮殿』、キャプテン・ビーフハートの『トラウト・マスク・レプリカ』、レッド・ツェッペリンの『IV』などがあるように、60年代末から70年代へ、音楽それ自体だけではなく、パッケージまでを含めたひとつの総合的なプロダクトとして音楽が制作されるようになっていた。

1968年、ストーム・トーガソンとオーブリー・パウエルによって結成された〈ヒプノシス〉

そんな中、1968年にストーム・トーガソンとオーブリー・パウエルのふたりによってロンドンで結成されたのが、ヒプノシスである。彼らは、まず当時のロック・ミュージックにおけるレコード・ジャケットが、アーティストのポートレートで飾られるという音楽業界的な慣例に対し、挑戦的なアイデアでもってそれを打破し、彼ら自身のスタイルを確立してきた。よく言われるように、レコード・ジャケットのアートワークをまさに芸術の域にまで高めたのが彼らの仕事である、と言っても過言ではないだろう。ポートレートを使用するにしても、イメージを良くするための、ただ見栄えのよいスタイリッシュなものを使うのではなく、あえて歪んだ表情を撮影したり、場合によっては醜くレタッチされてしまう場合さえある。そもそもヒプノシスが、ある部分、音楽の享受の仕方を変えてしまった張本人であるとも言えるだろう。リスナーは、ジャケットの強烈なイメージによって、音楽を聴くよりも前に視覚的なショック体験をへて、その音楽にたどり着くことになるのだから。

たしかに、時代が変わりつつあったということは、彼らにとってもよいタイミングだったのかもしれない。ありきたりの慣習的なデザインから、より独自のイメージを作り出していこうとする欲求が、アーティストの側にも生まれはじめていた。トーガソンは、ピンク・フロイドのロジャー・ウォーターズとは高校時代の同級生であり、同じアートスクールで学んだのが、やはりピンク・フロイドのシド・バレットであった。そこから、彼らのセカンド・アルバム『神秘』のジャケット制作を依頼されたのが、その後の関係の発端だった。以後、ほとんどのピンク・フロイドのアルバムのアートワークを手がけ、さらにはレッド・ツェッペリンとの仕事などを通じて、音楽やアーティストそのものが直接表されない、抽象度の高い、ヒプノシスの仕事とその感覚の理解者を増やしていった。