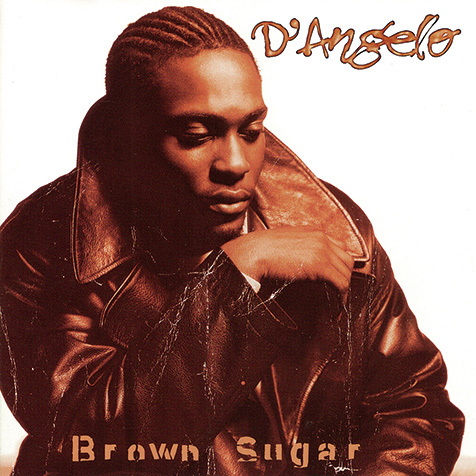

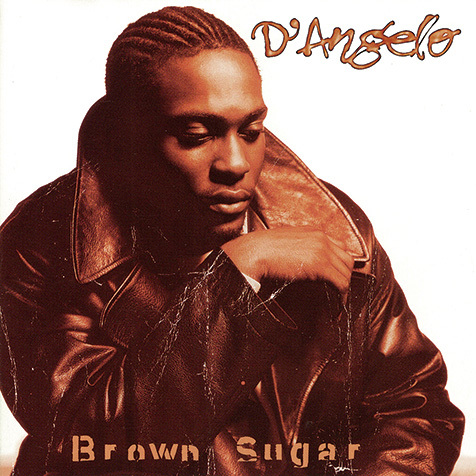

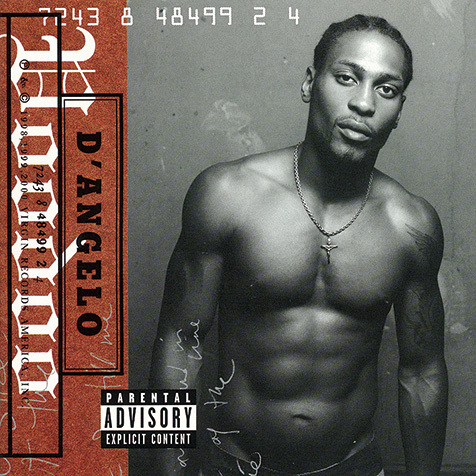

前年から録音を開始し、ボブ・パワーやアリ・シャヒード、ラファエル・サディーク、そしてアンジー・ストーンらの助けを得て作り上げた初のアルバム(ラッセル・エレヴァドも数曲に関与)。メロウな多重ヴォイスと鍵盤の快さがヒップホップのタイム感で迫る聴き心地はいまも新鮮だ。10代の頃に地元で書いたという“Me And Those Dreamin’ Eyes Of Mine”の素晴らしいロマンティシズムで酔わせる反面、同じくティーン時代に書いた“Sh*t Damn Motherf*cker”は不貞の妻と間男を……というブルースばりの内容。逞しい妄想を音楽にぶつけた十代のセンシティヴィティーは、当然ながら以降の作品では失われていくものだ。周囲の反対を押し切ってシングル化した表題曲のヒットは、長い歴史の幕開けとなった。

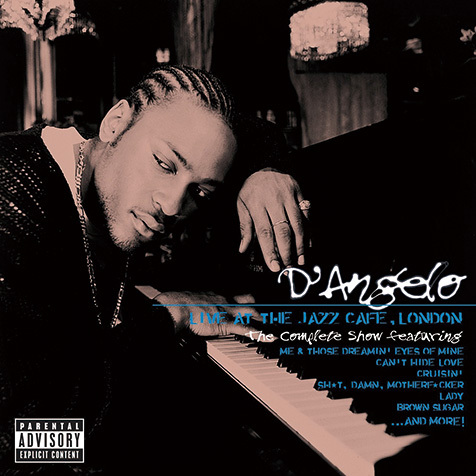

もともとは日本企画で実現した6曲入りのライヴEPで、ベースとなるライヴは95年9月にロンドンは〈Jazz Cafe〉でのパフォーマンスを録音したもので、ギターにNPGのマイク・キャンベルを起用し、アンジーやカレン・バーノッドもバック・ヴォーカルで参加している。最高にタイトなEW&F“Can’t Hide Love”などアルバム未収録のレパートリーもあって人気を博し、2000年にはオハイオ・プレイヤーズのカヴァー“Heaven Must Be Like This”(これは98年のNY録音)を加えた〈+1〉として復刻。で、2014年には(よく考えるとカムバックに合わせたつもりだったのだろう)12曲入りのコンプリート盤として登場したのだった。ジャケも文字が違うだけでまぎらわしいので、これから入手する方は要注意!

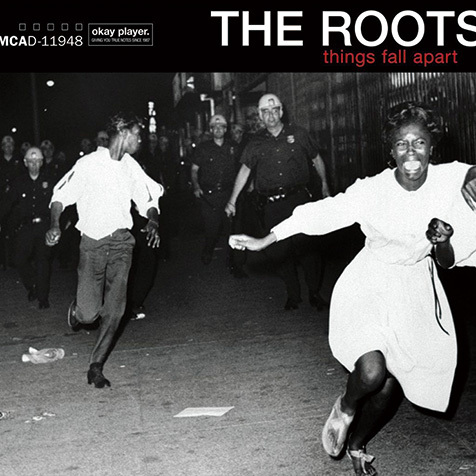

この時点までのウズウズするような成果によってシーンのリーダー視する声は大きかったように記憶しているが、マネージメントをチーバ(ニッカ・コスタやマーク・ロンソンがいた)に移籍し、延期を重ねまくっても結果は全米No.1。デビュー時には〈ジャズはまったく聴いてこなかった〉というDだが、それ以降のディグが功を奏したのか、以降も長い付き合いとなるピノ・パラディーノやロイ・ハーグローヴ、そしてチャーリー・ハンターらを起用。水瓶組の面々やアンジーの関わりがいまいち明瞭にならない混沌とした雰囲気は〈暴動〉にも通じるし、キャッチーさの欠片をエクスペリメンタルな黒みで繋ぎ合わせたような味わいは、本人も例えるようにシチュー的で呪術的だ。傑作っぽさを訴えかけてくるタイプの傑作。