アートの歴史と文脈のなかで、今ほど身体芸術が、時代をリアルに反映する確かな手がかりとして必要とされたことはないだろう。仮に舞踊史を例にとれば、あらゆる芸術がそうだったように、20世紀は「巨匠の時代」だった。ディアギレフに始まり、モーリス・ベジャール、ピナ・バウシュ、イリ・キリアン、ウィリアム・フォーサイスら巨匠たちが、急速に変革をとげたモダニズムの新しい価値観にインパクトを与え、その作品やカンパニーは次世代に継承された。そして21世紀、これまでのロジックや歴史観からはもはや未来を透視することのできなくなった不透明な時代を生きる人々が、自分の身体の中にすでにある感覚や記憶に、より確かな手応えを求めようと試みることは自然な流れだ。この20年ほどの身体芸術の集大成となる展覧会が待望されていたところに、ようやく実現した本展。狂言師・野村萬斎を総合アドバイザーに迎え、ここでは「身体パフォーマンス」の定義に、舞踊、演劇、能・狂言や歌舞伎などの伝統芸能、スポーツ、武道など広義の身体表現を含めている。

イスラエルの振付家、インバル・ピント&アブシャロム・ポラックが美術館のために制作した新作「ウォールフラワー」では、10人のダンサーが色彩の化身となり、展示室の壁から空間に滑りでて、散らばる花々を描き出す。注目は、昨年彼らが演出した音楽劇『100万回生きたねこ』への主演をきっかけに、同国に文化交流使として招聘された森山未來の参加だ。ダンス、映画、演劇とジャンルを超えて躍り出た、何十年に1人出るか出ないかの身体表現者である彼の魅力がどのように開花したのか。10月のパフォーマンス公演が楽しみだ。

2014年7月 Photo: Rotem Mizrahi

社会性をテーマとする現代美術家、シャロン・ロックハートは、1960年代の実験的パフォーマンスを再発見する。ナイーブなパッチワークの舞台美術を背景に、年齢や鍛錬を問わない、日常の基本的な動きを組み合わせたダンスメソッドを現代に再生する。その肩の力の抜けたとぼけた味わいは、日本ではおなじみのダンスカンパニー、珍しいキノコ舞踊団による「アセロラ体操」や「あまちゃん音頭」を思わせ、なじみ深い。

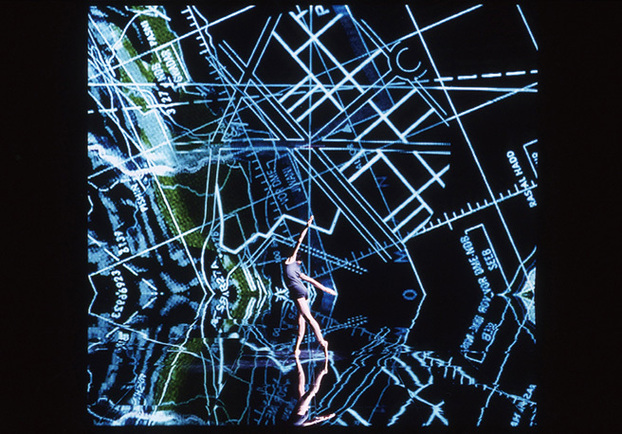

1980年代から90年代にかけて、京都市立芸術大学から発生した先鋭的なパフォーマンス集団、ダムタイプは、最先端テクノロジーを駆使し、パフォーマーが生身を投じる舞台に鋭角な文明批評を投影した。その理知的な表現は同時代以降の作家に、また国際的なアートシーンにも、長くこじらせやすい低温のショックを与えた。これまでの活動を俯瞰する新作インスタレーションは同時に世紀の変わり目の社会の様相をも映し出している。

そして同大学出身で1978年生まれの美術家・金氏徹平は、次世代の眼差しを代表している。乾いているが完全には乾ききらない日常の断片を、無機的なコラージュとして集めた舞台装置に、現代の体温を集約してみせる。

2011年(あうるすぽっと、東京)撮影:青木司

その金氏が舞台美術を手がけたこともある演劇カンパニー、チェルフィッチュ主宰の岡田利規は、渋谷の街にふらふらと徘徊する若者たちの無為な動きや刹那の会話から、受け手によってダンスにも演劇にも見え方を変える演出手法を創りだした。彼の方法論はさらに進化し、日本社会にうっすらと積もりつつある不気味な現象やレギュレーションを、観者が己のこととして肌で感じるような演劇の効用を模索している。こちらも新作公演に期待が高まる。

(C)Christian Kleiner [参考図版]

「コンテンポラリーな身体」の発明者たちが顔を揃えた本展に思う。巨匠なき時代、私たちが身体芸術に求めるものは、時間軸や空間軸を超えて共有することのできる原初的な何かだ。それはときに野生性であり、知性であり、祈りである。ラスコーの洞窟で行われたという人類初のパフォーマンスから幾千年、太古の痕跡を残す身体感覚に耳を傾けることで、私たちはこの閉塞した現代に、もう一度自由な呼吸を思い出すことができるだろうか。人の身体を通り抜けた芸術にはときに救いの種子が紛れ込んでいることがある。

LIVE INFORMATION

■インバル・ピント&アブシャロム・ポラック・ダンスカンパニー 「ウォールフラワー」

10/24(金)19:00開演|25日(土)14:00/ 19:00開演|26(日)11:00/ 15:00開演

■野村萬斎+高谷史郎 「三番叟」、「ボレロ」

「三番叟」12/3(水) 「ボレロ」12/17(水)

■岡田利規「ポストラップ」

12/23(祝・火)12:00/14:00/16:00開演

上記全て 会場:東京都現代美術館企画展示室地下2階アトリウム

www.mot-art-museum.jp/