ネオアコを語るのは容易ではない

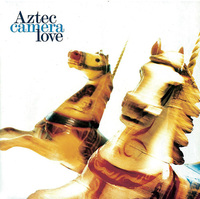

本作はネオアコースティック(以下ネオアコ)のマスターピースとして名高い一枚ですが、ネオアコって何?と尋ねられると答えるのがなかなか容易ではないのです。しかし、僕はかつてこの難問に対して自分なりのアンサーを出さざるを得ない事態に陥ったことがあります。というのも、2009年にbounce誌から〈ネオアコ特集をするのでジャンル的な説明をしてほしい〉という依頼があったのです。これには頭を抱えました。なにしろ僕自身がネオアコの定義なんてどうでもいいと思っていたうえに、それっぽい文献やサイトを漁っても明確に示したものは見当たらず、当時はまだWikipediaにすら項目もないような状況だったのです。それでもどうにか書き上げた記事はこんな感じでした。

そもそもネオ・アコースティック、つまりネオアコとは何か? これがなかなか難しい。和製英語であるこの呼称は、あくまで感覚的なカテゴライズなので人によって捉え方が違うものだからだ。それでも(私見を含めつつ)やや強引に説明すると、パンク・ブームが過ぎ去った80年代前半のUKで誕生し、DIY精神というパンク的な姿勢を確実に継承しつつも、サウンドはそれとは対極にあるアコースティック楽器(主にギター)を中心としたメロディー指向の強いもの──(中略)

60年代のフォーク・ロックを基調にジャズ、ソウル、ラテン、イージー・リスニングなどパンクが否定した広範な音楽要素を内包していたバンドが多かったのも〈ネオ〉たる由縁だろう。それらは混沌としたロック・シーンのなかでメロディーの復権を旗印に各々の道を模索した結果の産物であり、そう考えるとネオアコをポスト・パンクと捉えることも可能だ。

正直なところ自分でもこの解釈が合っているのかわからないし、いまならばもう少し違う表現をするような部分もあります。ただ、このコラムの一部がのちにWikipediaで〈ネオアコ〉の項目ができた際に出典元として記載されていたのを知ったときには苦笑してしまいましたが……。

『High Land, Hard Rain』は若者たちの音楽

だらだらと書いてきたために自分でも着地点を見失いそうになりましたが、僕はべつにネオアコとは何か?を論じたいわけではありません。ではなぜ過去の文章を引用したかというと、ここに書かれているのがネオアコの本質なのかはさておき、少なくとも『High Land, Hard Rain』というアルバムの紹介としてはかなり的を得ているのではないかと思ったのです。

わかりやすく要約してみると〈パンク精神を受け継ぎつつも、フォークやジャズ、ラテンなどの非ロック的要素も加えたメロディックなアコースティックサウンド〉。つまりはそんなアルバムであるということです。

ネオアコと呼ばれる音楽の共通項をあえてもう一つ挙げるとすれば、それはインディーレーベルを中心とした〈若者たちの音楽〉だったということでしょう。それゆえに青春期特有の憤りや屈折、あるいはひたむきさといったナイーブな感性がその歌詞やサウンドに色濃く反映されていることが多いのですが、もちろん『High Land, Hard Rain』も例外ではありません。なにしろこのアルバムを発表した当時のロディ・フレイムはまだ19歳なのだから当然といえば当然なのですけど。

青臭い10代の終わりとオーバーラップしたアルバム

思えば、僕が本作を初めて聴いたのも19歳のときでした。地方から上京して間もない頃、東京での一人暮らしや大学での新たな仲間たちとの交遊は刺激的ですこぶる楽しかったけれど、同時に故郷との乖離や終わりゆく10代への漠然とした焦燥や喪失感のようなものを抱えていた日々に、本作はあまりにもジャストにハマりすぎていたのです。

ジャズやラテンの風味も感じさせる(パンクよりも)ちょっと大人びたサウンドと、それとは裏腹に青臭く実直そうなボーカル。曲の印象はどれもポップで爽やかなのに、妙にメランコリックな雰囲気も漂っている。ここにはたしかに若さゆえの未熟でアンビバレンツな感情が刻まれていて、当時の僕はモラトリアムめいたその感傷にひどく共感したのでしょう。50’sのティーンポップにも、60年代のブリティッシュビートにも、パンクに対してすらそんな気持ちを抱いたことはなかったので、僕にとって初めて等身大に受け止められたロックがアズテック・カメラだったということになります。

さすがにいま本作を聴き返しても当時のようにセンチな気分に浸ることはないですが、それでも不思議なほど鮮烈な気持ちになって、まだまだ青春の只中にいたあの頃の自分や友人たちのことを、ほんの少しだけ思い出すのです。

ところで最近のネットニュースで一番驚いたのは、メガデスのデイヴ・ムステインがアズテック・カメラのファンだと公言していたことです※。

ではまた次回。

PROFILE: 北爪啓之

72年生まれ。99年にタワーレコード入社、2020年に退社するまで洋楽バイヤーとして、主にリイシューやはじっこの方のロックを担当。2016年、渋谷店内にオープンしたショップインショップ〈パイドパイパーハウス〉の立ち上げ時から運営スタッフとして従事。またbounce誌ではレビュー執筆のほか、〈ロック!年の差なんて〉〈ろっくおん!〉などの長期連載に携わった。現在は地元の群馬と東京を行ったり来たりしつつ、音楽ライターとして活動している。NHKラジオ第一「ふんわり」木曜日の構成スタッフ。